セットインスリーブの裏地(図1)や、ラグランスリーブの裏地(図2)のことは、テキストに書いているので、うまく出来るか否かは別ですが、それほど悩むことはありません。

「テキストに書いていることに従えばいい」からです。

でも、それ以外の構造(デザイン)を選ぶと、一気に分からなくなります。

それは、テキストには載っていないからで、世の中にある型紙を記した本でも、裏地の型紙まで掲載していることは、基本的なもの以外はほとんどないと思います。

こういう場合にどうすれば良いかというと、型紙の形をどうすべきかを考えたり、資料を探す時点で間違いです。

裏地の型紙をつくる長さの「ルール」を理解しましょう。

1.セットインスリーブの裏地

1.セットインスリーブの裏地 2.ラグランスリーブの裏地

2.ラグランスリーブの裏地

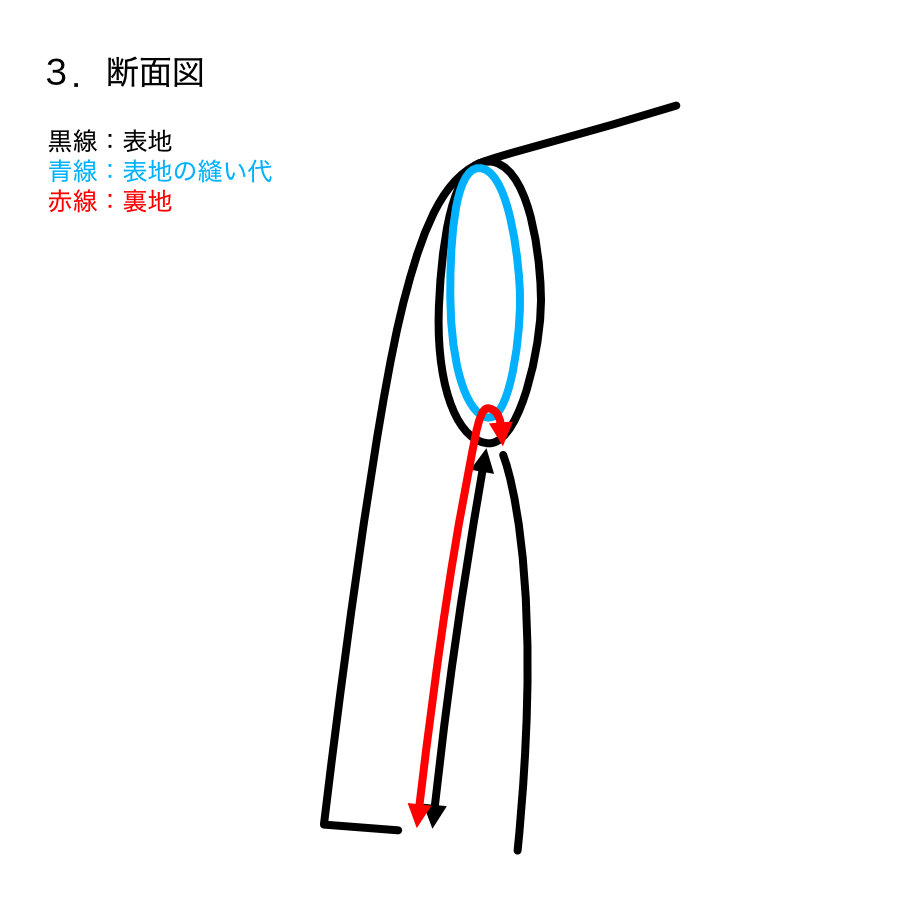

図3は、一般的なセットインスリーブの袖の部分ですが、ここで注目してもらいたいことは、「表地には縫い代がある」ということと「裏地は、その表地の縫い代をまたぐことになるので、余分に距離が必要」ということで、このことが、裏地の型紙をつくる時の前提です。

※ここに表地の縫い代がないデザインや、縫い代の方向が異なるデザインもあり、その場合は前提も違ってきます。

3.断面図

3.断面図

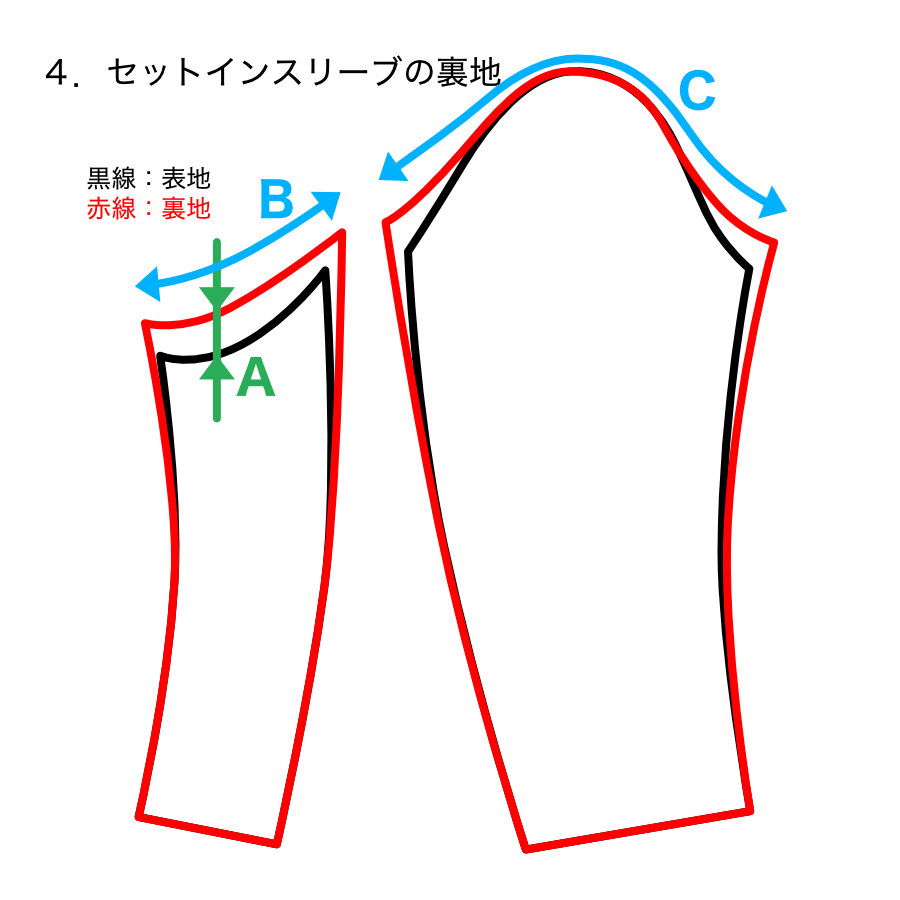

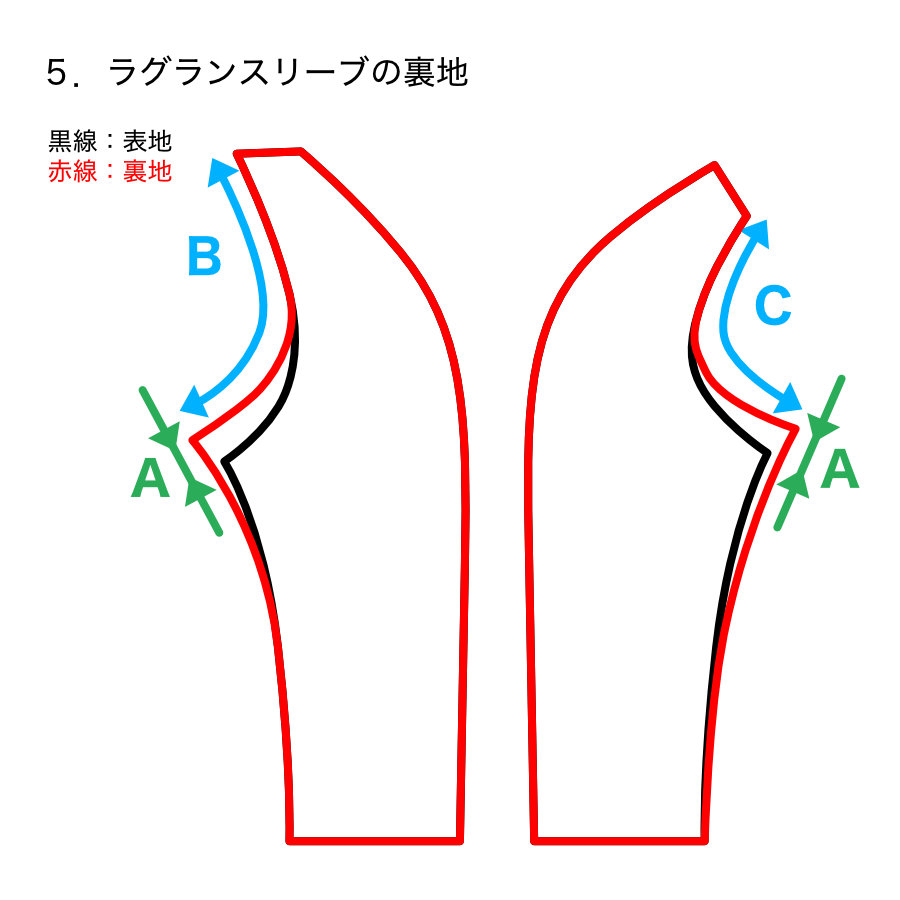

この部分に必要な余分な距離(図4.5の「A」)は、「表地の縫い代の幅×2+生地2枚分の厚さ+ゆるみ」で計算ができ、2.5〜3cmくらいで、あとは、図4.5の「B」と「C」の長さを、袖付けに「イセ」があるセットインスリーブの場合は裏地には余分な「イセ分」を減らした長さに、ラグランスリーブの場合は表地を同じ長さにし、縦の縫い目を違いに縫い合わせる箇所どおしを同じ長さにします。

4.セットインスリーブの裏地

4.セットインスリーブの裏地 5.ラグランスリーブの裏地

5.ラグランスリーブの裏地

この一連の過程で注意してもらいたいのは、「どんな形になるか」は考えないで、「ただルールに従う」ことです。

例えば、貼り付けポケットの形を考えるなら、寸法上の制約は基本的にはないので、まったく自由に形を「決める」ことができ、形の美しさが大事な判断基準になります。

でも裏地の型紙の場合は、形の美しさではなく、それぞれの箇所の長さを上記のルールに従うよう調整することになるので、形は結果的に「決まる」ことになり、形の美しさは判断基準にはなりません。

表地の形は、ある一定の落ち着く形があるので、線の流れや形の記憶が役立つこともありますが、裏地の形はそうではありません。

この「決める形」と「決まる形」は、一つの部品の別の箇所に混在することもありますが、はっきりと分けて考えましょう。

その方が大切な、美しさを「決める」箇所に、より時間をかけることができます。

※以前「なる形」と「する形」というテーマでも記していたことに後で気づきましたが、呼び方を変えただけで言葉の意味は同じでしたね。(^_^;)