これは最近つくった服の型紙 です。

※ここをクリックすると、写真の作品ページに移動します。

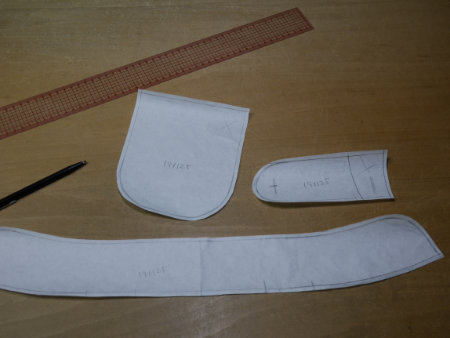

1.「する形」の型紙

1.「する形」の型紙 2.「なる形」の型紙

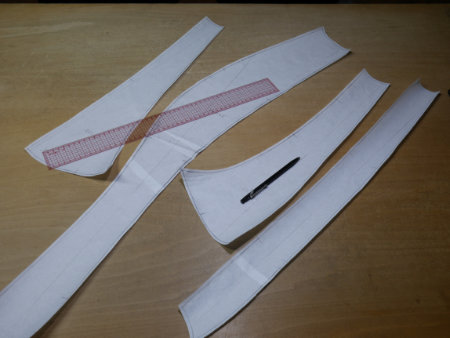

2.「なる形」の型紙

型紙の形を考えるときには「こんな形にする」ことと、「こんな形になる」ことは、分けた方がいいと思います。

例えば、ポケットや襟(写真1)の外観はあまり機能的な制約がないので、自分で決めた形や大きさに「する」といい。

「このポケットには大きめのスマホを入れたい」とか、「この襟は防寒の機能も果たすようにしたい」とかの条件があるかもしれませんが、大きく分けると「こんな形にする」ことが優先されると思います。

もう一方の「なる」は、この型紙だと袖を構成する部品がそれにあたって(写真2)、縫い合わせる相手との寸法を調節したり、デザイン線、構造線といったかたちで足したり引いたり、切ったり貼ったりするうちに、こんな形になりました。

裏地なんかも、ほとんどの場合、特定のデザインした形にすることはないので、「こんな形になる」ケースに該当します。

3.「する形」の部分

3.「する形」の部分 4.「なる形」の部分

4.「なる形」の部分

これらは、部品ごとに単純に分けることは出来ないけど、「この線は、『する』のか『なる』のか、どっちなんだろう」と、分けて考えた方がいいと思います。

でないと、本来は自由にしていい箇所が不自由になり、そのことによって服が自由でなくなったり、現実に縫い合わせることができない型紙になってしまうかもしれません。

余談ですが、切ったり貼ったりして、はじめて見るような形の型紙に出会うと、ボクはそれだけで嬉しくなります。