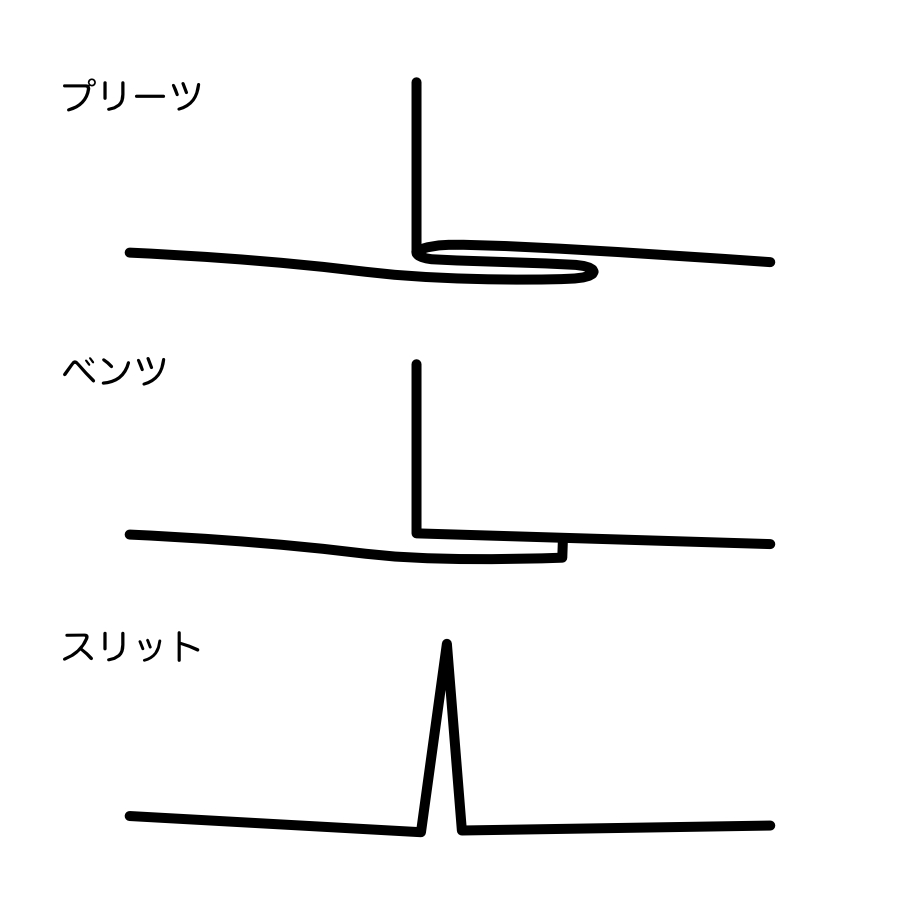

1.「プリーツ」「ベンツ」「スリット」

1.「プリーツ」「ベンツ」「スリット」

たとえば、スリットは上着の両脇に取り入れられる場合、ほとんどの人にとって着やすく、比較的汎用性の高いディテールです(写真1、2)。しかし、スカートに取り入れるとなると、そのスリットの深さや位置によってセクシーな印象を強調するため、着る場面や着用する人の好みによって大きく評価が分かれます。一方で、プリーツとベンツは見た目の印象が似ているため、どちらを選んでも良い場合ではありますが、近年ではプリーツを用いる機会が少なくなっています。特に、かつてタイトスカートの定番だったプリーツは、現在ではほとんど見かけなくなり、ベンツが大多数です(写真3、4)。

1.「スリット」表側

1.「スリット」表側 2.「スリット」裏側

2.「スリット」裏側 3.「ベンツ」表側

3.「ベンツ」表側 4.「ベンツ」裏側

4.「ベンツ」裏側

プリーツが廃れた背景には、現代の洋服製作における裏地のつけ方が影響していると思われます。裏地の仕立て方には「ふらし仕立て」と「どんでん始末」という2つの方法があります。「ふらし仕立て」は本体と裏地が離れている仕立て方で、柔らかい生地のスカートなどを別にすると、最近ではあまり見かけなくなっています。その理由として、表地と裏地の裏面が見えることを好まない消費者が増えたことや、縫製コストを抑えるために効率的な仕立てが求められるようになったことが挙げられます。自分でも、特別なデザインを除いて「ふらし仕立て」を採用することはほとんどありません。

こうした流れの中で、裏地が「どんでん始末」に統一されていくと同時に、プリーツのディテールは次第に採用されにくくなっていきました。「ふらし仕立て」であればプリーツの縫製も比較的容易ですが、「どんでん始末」にすると手間がかかるため、スリットやベンツに比べて敬遠される傾向が強まったのです。このような縫製工程の煩雑さも、プリーツがデザインから消えつつある一因となっています。

実際、最近作ったコートではあえて「どんでん始末」を採用し、プリーツを取り入れてみましたが(写真5、6」)、裏地の縫製が非常に複雑になり、仕様を決めるのにも多くの時間を要しました。同じデザインで「ふらし仕立て」であれば、それほど難しい工程にはならないのですが(写真7、8)、「どんでん始末」にすることで手間が大幅に増し、スリットやベンツと比べても格段に難易度が高いと感じました。このようなつくりにくさが理由で、プリーツはますます採用されにくくなり、見かける機会が減っているのです。その結果、ますますプリーツのディテール自体が時代遅れとみなされる傾向が強まっています。

5.「プリーツどんでん始末」表側

5.「プリーツどんでん始末」表側 6.「プリーツどんでん始末」裏側

6.「プリーツどんでん始末」裏側

この裏地の仕様がとても複雑になりました。 7.「プリーツふらし仕立て」裏側

7.「プリーツふらし仕立て」裏側 8.「プリーツふらし仕立て」裏側

8.「プリーツふらし仕立て」裏側

ちなみに、最近のコートは裏地のない一重仕立てが増えており、こうした場合にはプリーツや裏地の仕立て方に関する問題は生じません。ただ、それでも洋服のデザインが必ずしもデザイナーや消費者の好みだけで決まるわけではないという点は重要です。縫製工程の難易度やコストがデザインに大きな影響を与えることは意外と多いのです。特に全体のシルエットではなく、ディテールに関しては作りやすさが選択の基準になることがあり、その結果、ディテールの選択が全体のデザインに波及することもあります。そして、そうした選択が積み重なることで、デザインが特定の方向へと収束していく現象が起こります。

こういった細かな変化は一見すると目立たないため、多くの人に気づかれることは少ないですが、一度定着すると、そこから大きく変化することはあまりありません。このように、ディテールの変遷は縫製技術や時代の価値観と密接に結びついており、洋服のデザインにおける興味深い一面を示しています。