ボクは、苦手だとは思ってはいませんが、面倒臭いので嫌いです(^◇^;)。

これは当たり前の話ではありますが、「柄合わせ」は、無地の生地よりも仕立てるのが難しくなります。

その難しさの中には、「仕立てるのが難しい」ということの他に、「柄の場所を判断するのが難し い」ということもあり、今回は、様々な柄合わせのデザインによる「仕立てにくさ」について考えてみようと思います。

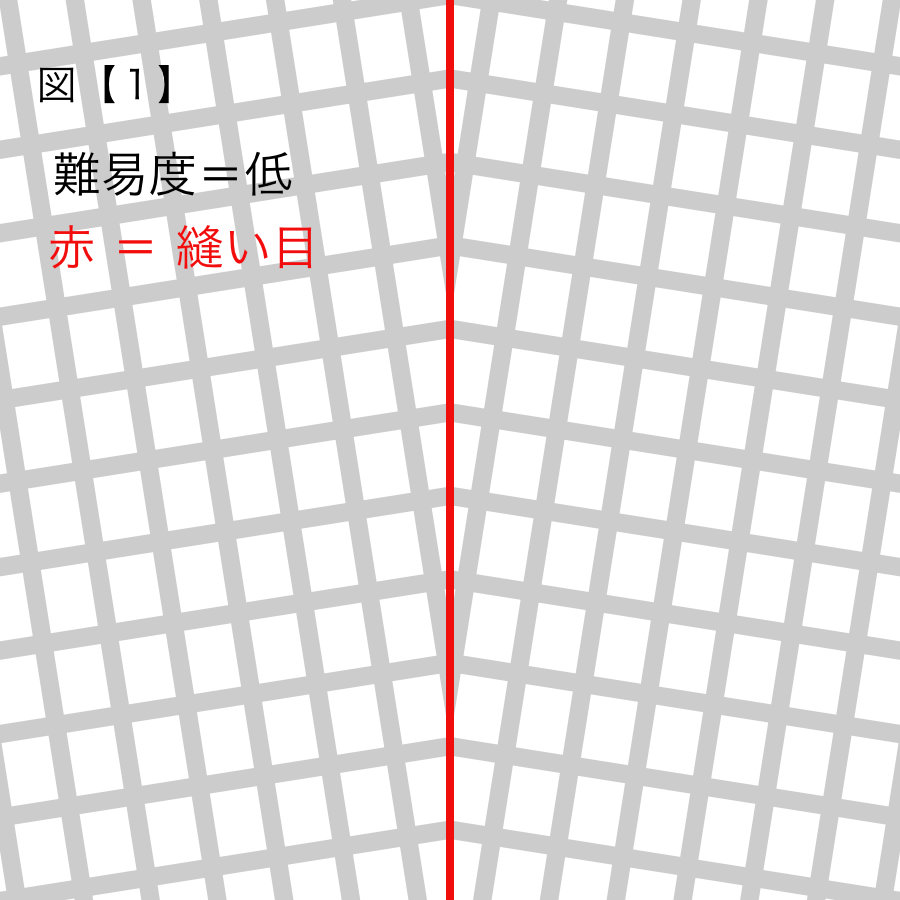

【1】は、縫い目に対して柄が左右対称になるケースで、ジャケットの背中心や、フレアースカートの縫い目などに見られます。

これは、柄合わせとしては比較的簡単で、縫う時点で左右の生地を同じに揃えることができれば、自動的に柄は合うので、あまり縫う位置(ミシン)の精度は要求されません。

縫う位置がズレても左右の柄は合うからです。

1.左右対称の柄にする縫い目

1.左右対称の柄にする縫い目

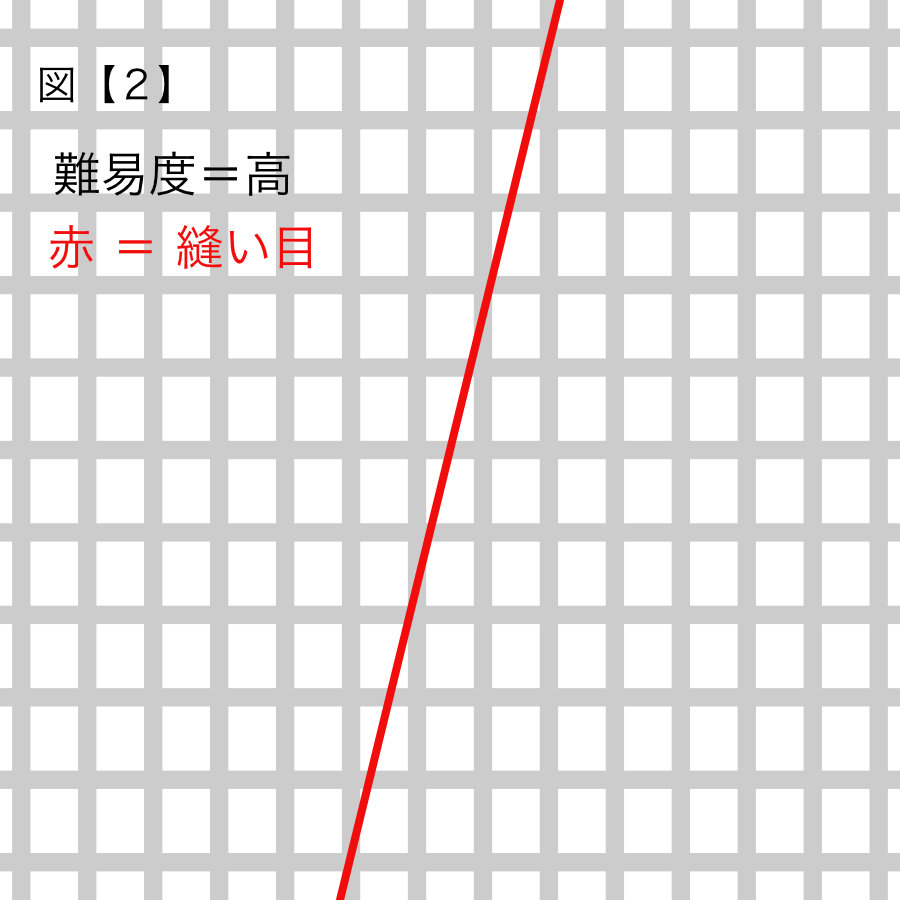

【2】は、仕立てられた時に、一枚の生地のように見えるよう柄合わせをするケースで、箱ポケットなどで見られることがあり、【1】よりも、仕立てる難易度は高く、柄を合わせるためには、より高い、縫う位置(ミシン)の精度が要求されることになります。

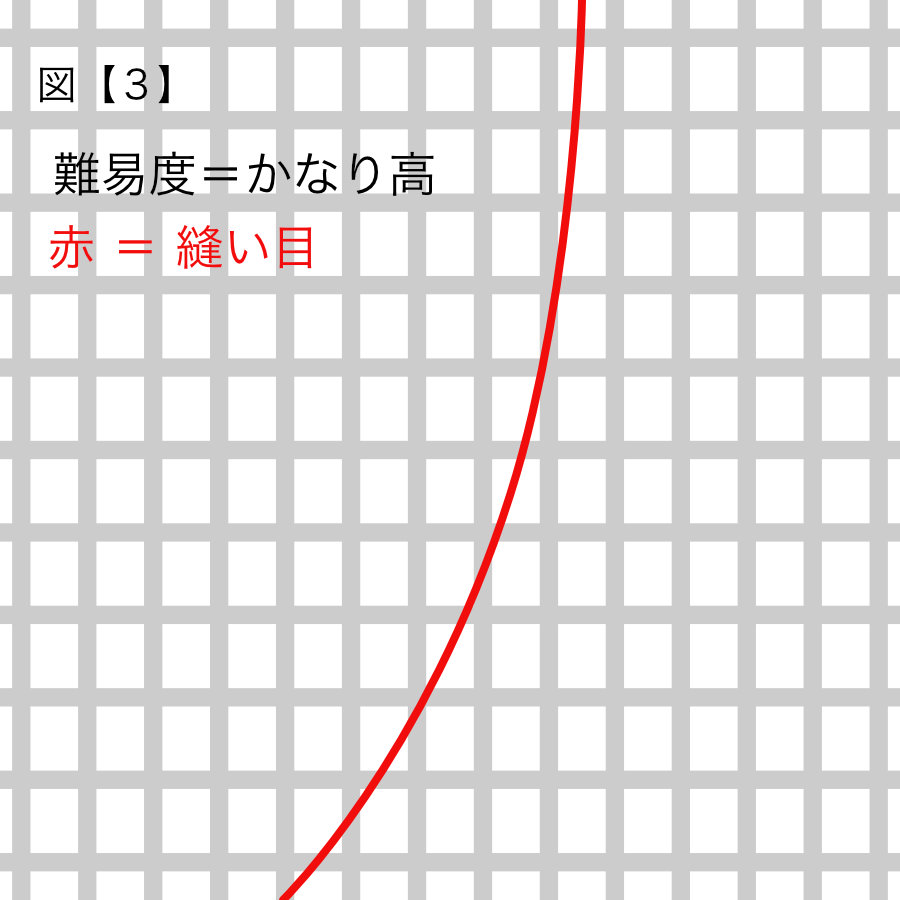

【3】は、仕立てられた時に、【2】と同じ、一枚の生地のように柄合わせをするケースですが、縫い目が【2】の直線に対し、【3】は曲線なので、【2】と比べても、さらに仕立てる難易度は高くなります。

もっとも、このような縫い目のあるデザインは滅多になく、こだわりの強い高級な服に限られていると思います。

2.一枚の生地のような柄にする縫い目

2.一枚の生地のような柄にする縫い目 3.一枚の生地のような柄にする縫い目

3.一枚の生地のような柄にする縫い目

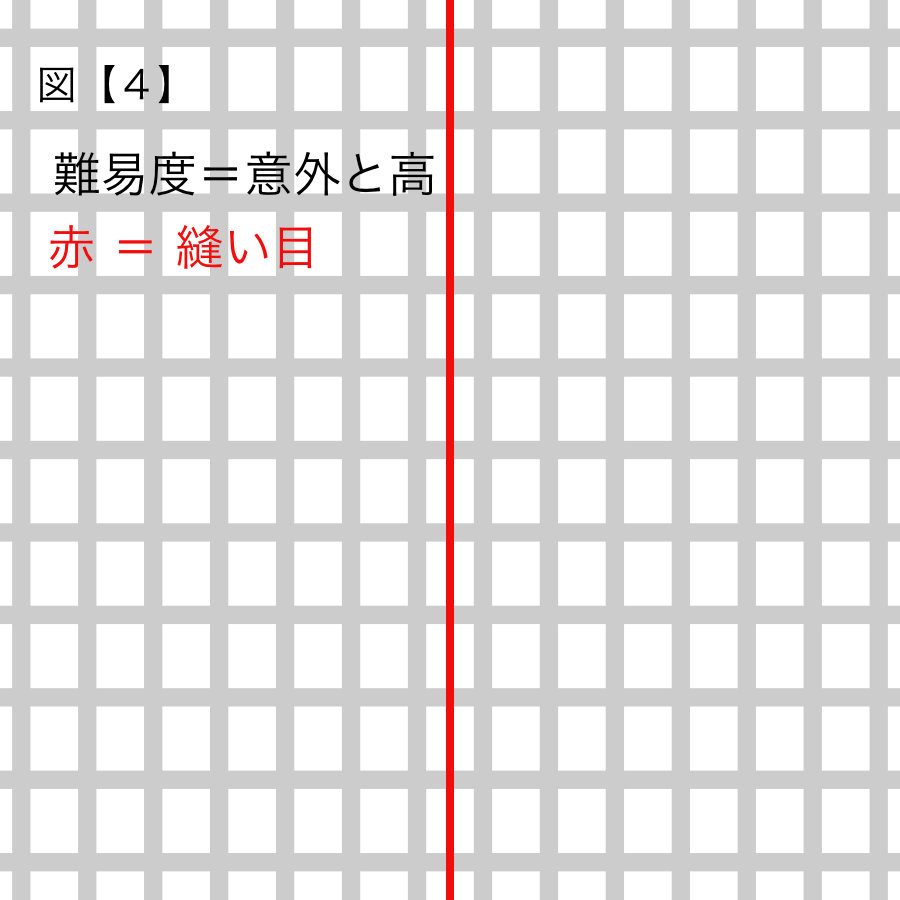

【4】は、単純に、直線の縫い目によって、一枚の生地のように柄合わせをするデザインで、このような柄合わせは、スリットやベンツのある前中心や後中心などに、見られることがあります。

このような柄合わせは、柄の大きさにもよりますが、意外に難易度が高く、ちょっとした裁断や縫う位置(ミシン)の誤差によって、柄の間隔が均等にならず、仕上がりに違和感が出てきてしまうため、仕立てる段階での高い精度が要求されます。

4.一枚の生地のような柄にする縫い目

4.一枚の生地のような柄にする縫い目

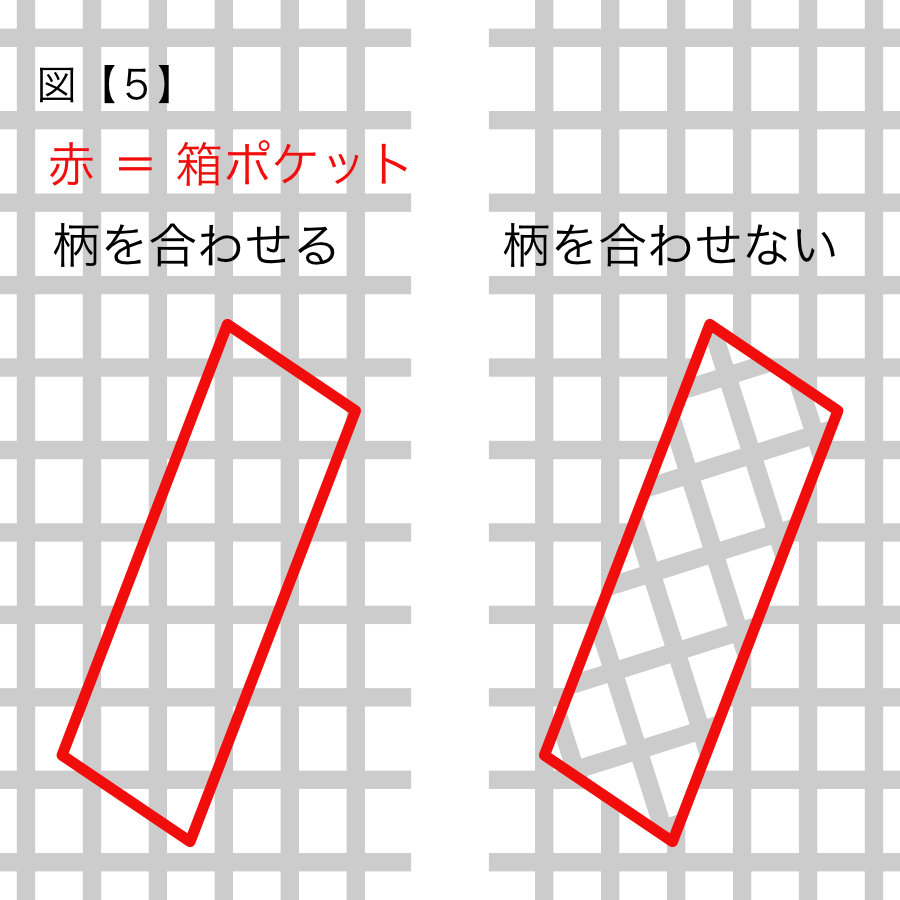

また、【5】のように、あえて柄合わせをしないデザイン、という選択肢もあり、これは、「デザインにメリハリをつける」効果もありますが、「手間(コスト)の抑制する」効果もあります。

5.わざと柄合わせをしないデザインも選択肢

5.わざと柄合わせをしないデザインも選択肢

個々の縫い目は、難易度の他に、精度(完成度)と、かける時間(コスト)とのバランスを考え決定する必要があり、場合によっては、「よりキレイにに仕立てる」ことよりも更にさかのぼり、「デザインを再考する」必要があるかもしれません。

「余計に手間がかかることは、やらない」というのも、「手間のかかることを、あえてやる」というのも、デザインの選択で、それが作り手(ブランド)の個性でもあります。