1-1.たてまつり縫い

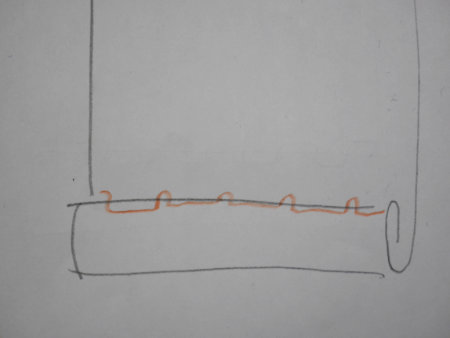

1-1.たてまつり縫い 1-2.流しまつり縫い

1-2.流しまつり縫い

他にもいろいろな技法がありますが、「どの箇所にどの技法」というように、箇所によって分けるよりも、「表裏、どちらの美観を重視するのか」「縫い合わせる布どうしが引っぱられることに対する強度が必要か」「どのくらい手間をかけるか」など、目的によって分けた方がいいと思います。

それぞれに技法には、メリット、デメリットがあるし、例えば裾や袖口など、同じ箇所でも生地やデザインによって、違う技法を用いた方がいい場合もあります。

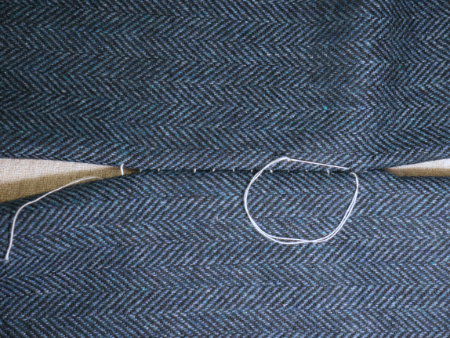

写真2は、「たてまつり縫い」です。この技法のメリットは、「比較的手間がかからない」ことや「強く縫い付けられる」ことなど、デメリットは「糸が見えるので、表面には使えない」ことや「逆側の面に糸が露出するため、逆の面が見える箇所には使えない」ことなどがあり、実際に用いる箇所としては、表地と裏地を縫い合わせる箇所などがあげられます。

2-1.たてまつり縫い

2-1.たてまつり縫い 2-2.たてまつり縫い

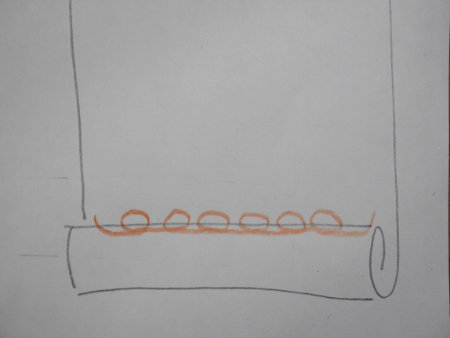

2-2.たてまつり縫い 2-3.たてまつり縫い(横から見たところ)

2-3.たてまつり縫い(横から見たところ) 2-4.たてまつり縫い(逆の面から見たところ)

2-4.たてまつり縫い(逆の面から見たところ) 2-5.たてまつり縫い

2-5.たてまつり縫い

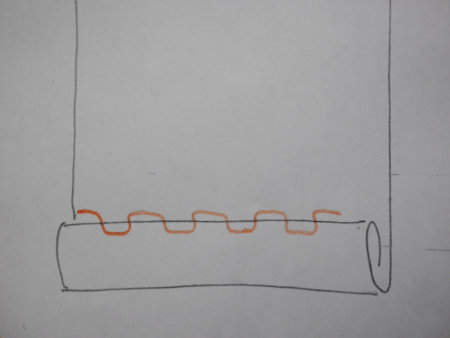

写真3は、「流しまつり縫い」です。

この技法のメリットは、「比較的手間がかからない」ことや「逆の面に露出する糸が最小限ですむ」ことなど、デメリットは「強く縫い付けられない」こと、「それほどは目立たないけど、必ず糸が露出する」ことなどがあり、スカーフの端の始末や、主に裏地のない一重の服の裾や袖口の始末に用いられていることが多いのですが、個人的にはこの技法を用いることはなく、よく「流しまつり縫い」を用いられる箇所には、写真4の「くけ縫い」という技法を用いています。

3-1.流しまつり縫い

3-1.流しまつり縫い 3-2.流しまつり縫い

3-2.流しまつり縫い 3-3.流しまつり縫い(横から見たところ)

3-3.流しまつり縫い(横から見たところ) 3-4.流しまつり縫い

3-4.流しまつり縫い 3-5.流しまつり縫い(逆の面から見たところ)

3-5.流しまつり縫い(逆の面から見たところ)

写真4の「くけ縫い」は、写真3の「流しまつり縫い」と用途としては似てくると思われますが、比べると「糸が露出しない」「縫い合わせた生地どうしが、より安定している」ことなどのメリットがあります。

一方のデメリットとしては「やや手間がかかる(人によるかもしれませんが)」ことなどがあります。

4-1.くけ縫い

4-1.くけ縫い 4-2.くけ縫い

4-2.くけ縫い 4-3.くけ縫い(逆の面から見たところ)

4-3.くけ縫い(逆の面から見たところ) 4-4.くけ縫い(構造図)

4-4.くけ縫い(構造図)

写真5は、「奥まつり縫い」です。

この技法は、「逆の面(表側)に対する、糸の影響が最も目立たない」方法だと思われ、裏地の付いた服や、ロックミシンやパイピング処理をされた服の裾や袖口に適した技法だといえます。

ただし、あまり強度を期待できないため、日常的に洗濯をする服などには向かないと思います。

5-1.奥まつり縫い

5-1.奥まつり縫い 5-2.奥まつり縫い

5-2.奥まつり縫い 5-3.奥まつり縫い

5-3.奥まつり縫い 5-4.奥まつり縫い

5-4.奥まつり縫い

写真6は、「はしご(コの字)まつり縫い」という技法で、「なみ縫い」と糸の流れは同じになりますが、「なみ縫い」のように生地の裏側から縫えない箇所に用います。

具体的には、2枚の生地を袋状に縫い合わせた、ベルトやスカーフなどの最後の数cmの仕上げ部分などがあげられます。

ちなみに、手間をかけても構わなければ、写真6-5のように、糸の流れが「なみ縫い」の状態ではなく、「全返し縫」の状態になるように縫い合わせると、よりきれいに仕上がり、またこの方法は「返し縫」と同じ効果があるため、力がかかる箇所を、しっかりと縫い合わせるのにも適していると思います。

6-1.はしご(コの字)まつり縫い

6-1.はしご(コの字)まつり縫い 6-2.はしご(コの字)まつり縫い

6-2.はしご(コの字)まつり縫い 6-3.はしご(コの字)まつり縫い

6-3.はしご(コの字)まつり縫い 6-4.はしご(コの字)まつり縫い(構造図)

6-4.はしご(コの字)まつり縫い(構造図) 6-5.手間がかかってもよければ、この方法がよりベストだと思います。

6-5.手間がかかってもよければ、この方法がよりベストだと思います。

上記の方法以外にも手縫いの技法はいろいろとありますが、個人的にはあまり装飾的な技法を用いることはないので、これらの技法を組みあわせで、ほとんどの箇所をまかなっています。