この方法、多くの人が共有する方法としては悪くないと思うので、最初に始めた人を尊敬します。

多くの人が好きな洋服を作ることができるようになったし、そのことによって、広く技術の継承がなされるようになりました。

ただ、この方法でできる服は限定的だ、ということは知っておくべきだし、それよりも、三つの決定的な欠点があると思っています。

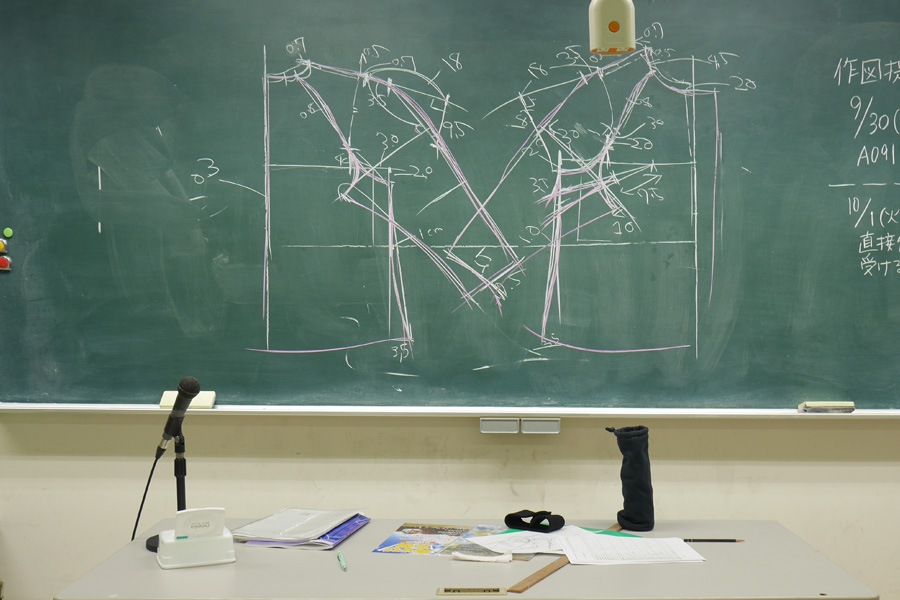

授業でのラグランスリーブのコートの作図です。(かなり書き方が雑 (;^ω^) )

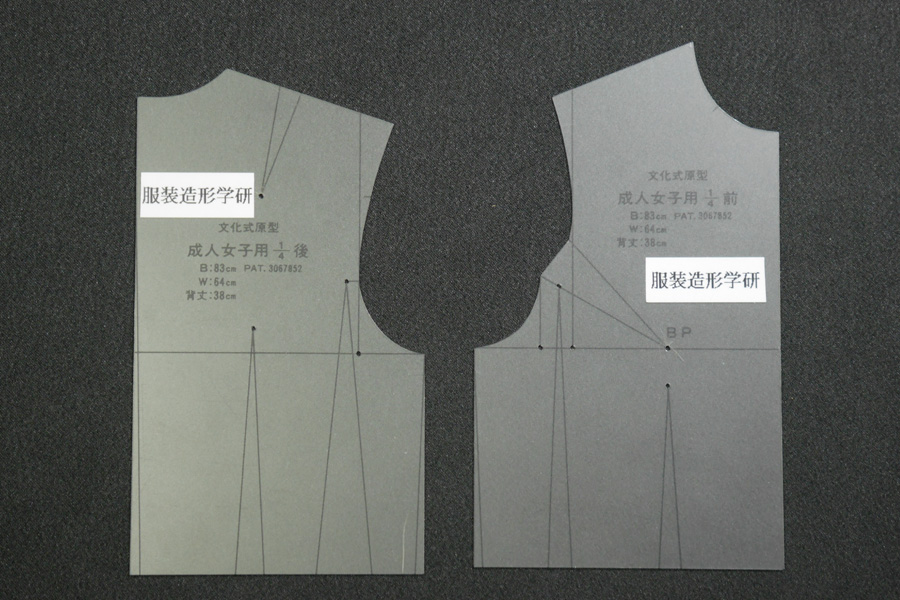

授業でのラグランスリーブのコートの作図です。(かなり書き方が雑 (;^ω^) ) 「原型」って、こんな形をしていて、これを使って型紙を書きます。

「原型」って、こんな形をしていて、これを使って型紙を書きます。

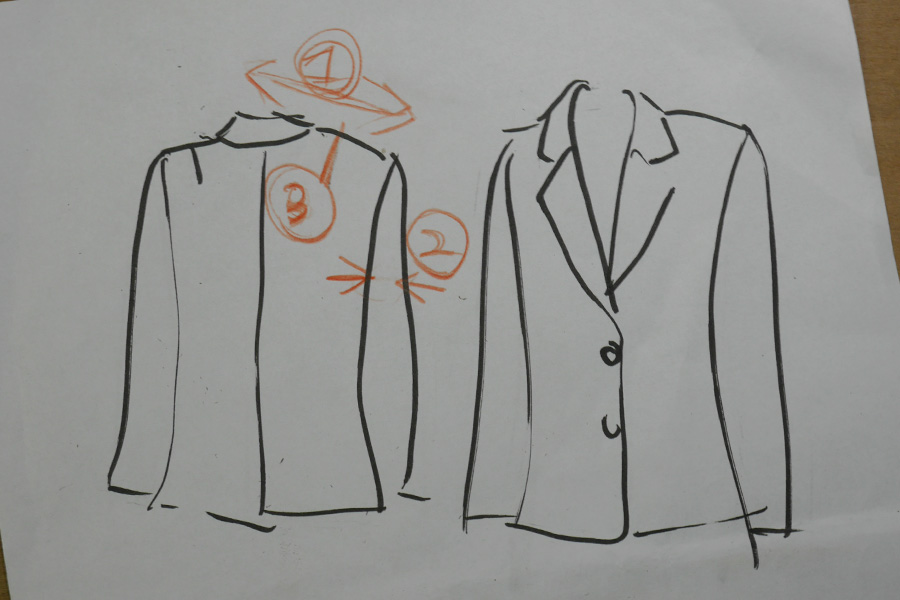

①. 肩幅がわからない

「原型」って、「バストサイズ」と「背丈」だけから、計算式によって作るため、例えば、オーソドックスなジャケットと作るとき、この「原型作図」から「肩幅」を直接導き出す方法がなく、「自分が作っているジャケットの肩幅がわからない」、ということがよく起こります。

ネットショップでジャケットを買う時に、必ず「肩幅」の寸法を調べる人でも。

もちろん、仮縫いで修正すれば済むことだし、型紙を測ればわかる話なんですけど、この一連の過程で、「肩幅を決める」のではなく、「肩幅が決まる」ことになるので、どうしても意識が向かなくなる傾向があるように思います。

②. 袖の付け根の幅がわからない

これも①と同じような理由で分からなくなるんですけど、身頃を幅を決め、身頃の袖ぐりを下げる距離を決め、そこから袖ぐりの寸法を導き出し、その袖ぐり寸法から「袖の付け根の幅が決まる」ので、「袖の付け根の幅を決める」ことがありません。

「袖の付け根の幅」は、この理論だと、「決まる」ことになります。

「袖口の幅は決める」のに。

「身頃の袖ぐりがどのくらい下がっているか」よりも、「袖の付け根の幅がどれくらいか」の方が、多くの人にとって気になるのに。

③. 肩パットも、肩ダーツもないジャケットの説明ができない

原型の肩線には、前身頃と後ろ身頃に、2㎝近い長さの差があって(後ろが長い)、この差分をダーツで縫うなどの方法で、「肩甲骨の出っ張り分を吸収する」、という考え方をしていて、これ自体の考え方は正しいと思います。

昔のジャケットには、常識的に後ろ肩にダーツがありましたが、今は一部のデザインを除いて、通常はダーツはありません。 でも、タックやギャザーではなく、2㎝近い長さの差の部品をキレイに縫い合わせることができる生地は多分ありません。

そこで、作図理論では多くの場合、この前後差の一部を作図上で展開して、「肩パット分」に変換することによって、上記の矛盾の解決しようとします。

ところが、世の中には「肩パットも、肩ダーツもないジャケット」なんて、珍しくも何ともありません。

これは、「地球には万有引力が働いているし、生地には伸縮性があるので、肩にテキトウになじむ」こと、「背中に完全にシワのないジャケットは、必ずしも必要ではない」ことが、平面の紙の上での理論で分からなくなっているからなんじゃないか、と思います。

これが、「三大欠点」なのだ!

これが、「三大欠点」なのだ!

数学や理論物理などの世界ではないので、「じゃあ、作ってみればいいじゃん!」という、素朴な問いの答えられるべきだと。

作図理論を全肯定することも、全否定することもせず、限界をわきまえたうえで賢く使いこなす。あるいは、作図理論をよりバージョンアップさせていくことが必要なんだと思います。