以前から気になっていることがあります。

それは「男性が男性用ジャケットを着るよりも、女性が女性用のジャケットを着た方が、服の形態的に身体を動かしにくいんじゃないのかなあ?」という疑問です。

※実際に、この問いを客観的に比べる方法を知っているわけではなく、個人的な主観を含んでいる推測です。同じ人が男性用と女性用のジャケットを着比べても、サイズが違いすぎて無意味だし、男性用と女性用のジャケットという決まった形があるわけでもなく、同じ材料で比較することは出来ますが、ディテールによっても着心地は変わります。また、骨格も筋力も違うので、同じ動きの抵抗が同じ着にくさにつながるかどうかも、「着慣れているか」を含めて主観が入りそうです。

➡ここをクリックすると作品ページに移動します。

【1】 2022年9月に作ったジャケットです

【1】 2022年9月に作ったジャケットです

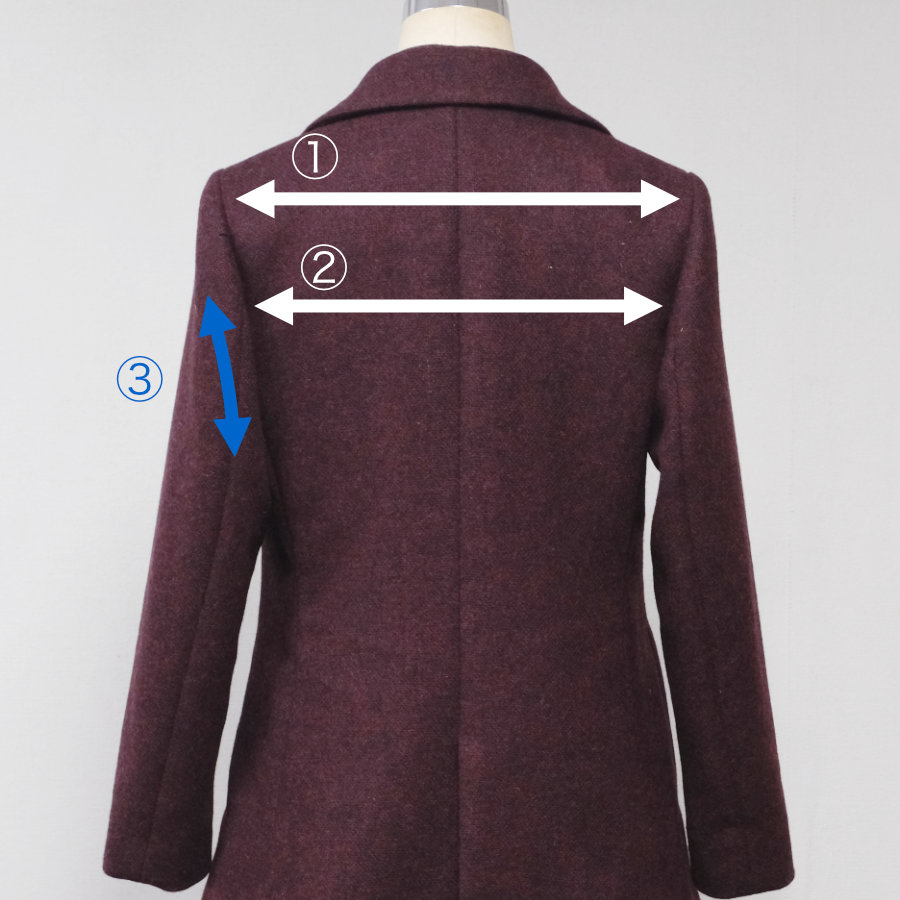

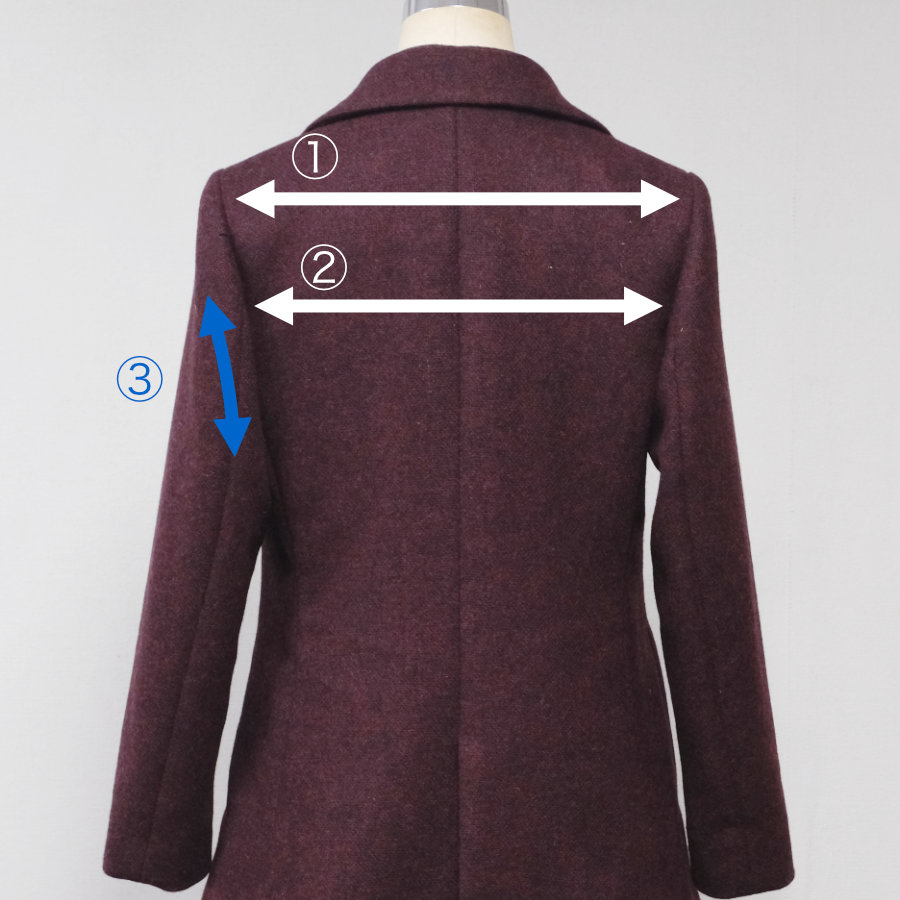

この2022年9月に作ったジャケットは、後ろから見て腕を下ろして静止した状態でシワが出ない形にデザインしていて、多くの女性用のジャケットも同じ考えで作られていると思います。【2】

対して一般的に男性用ジャケットは、そもそも体型の関係で肩幅が広いことに加え、さらに①に比べて②の幅が広く、かつ③の辺りにゆとりが多く、このことは「前方向への腕の動かしやすさ」につながる一方で、ゆとりのある部分が腕を下ろして静止した姿ではシワが出ます。ただ、男性用ジャケットはデザインとして「広い背中」を強調することもあるので、形に至った理由として機能性と美意識が混在しますが、結果的にこのような傾向の違いがあります。

【2】 後ろ姿が気になる

【2】 後ろ姿が気になる

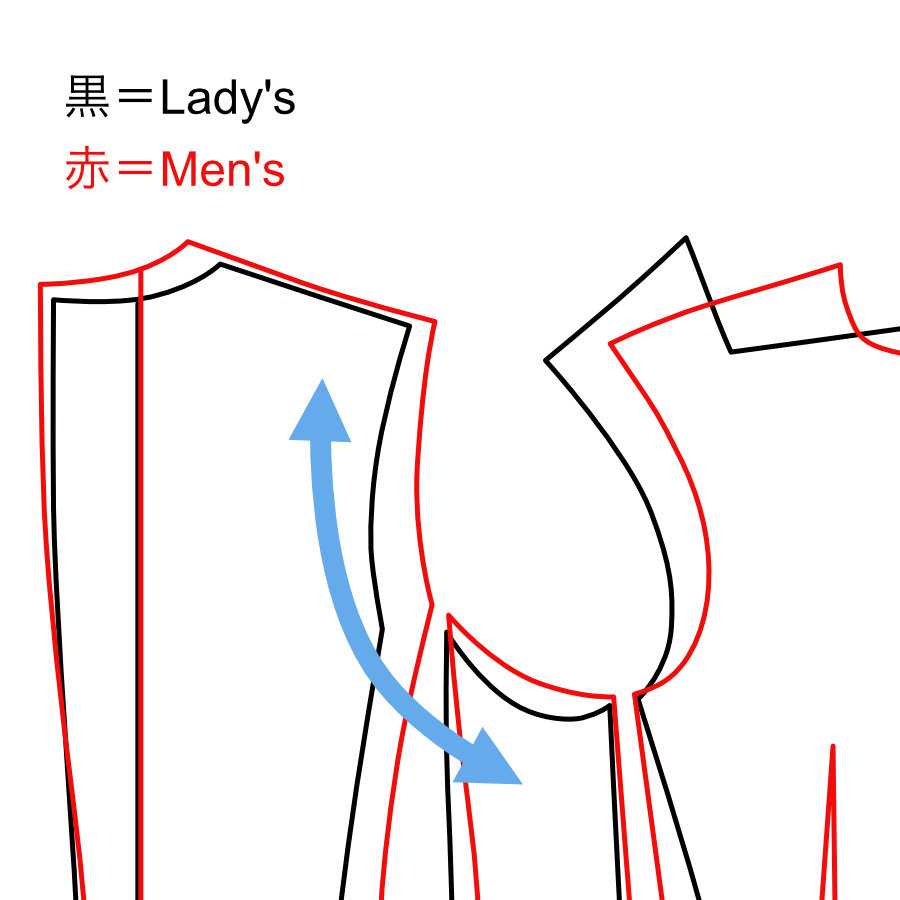

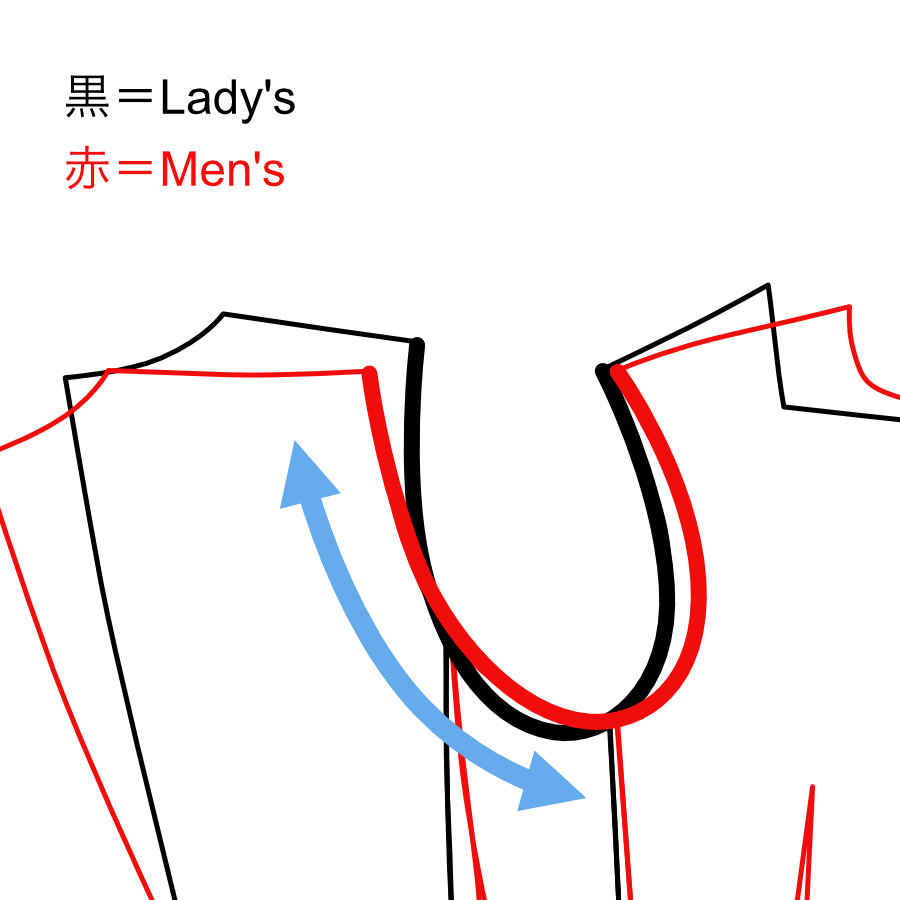

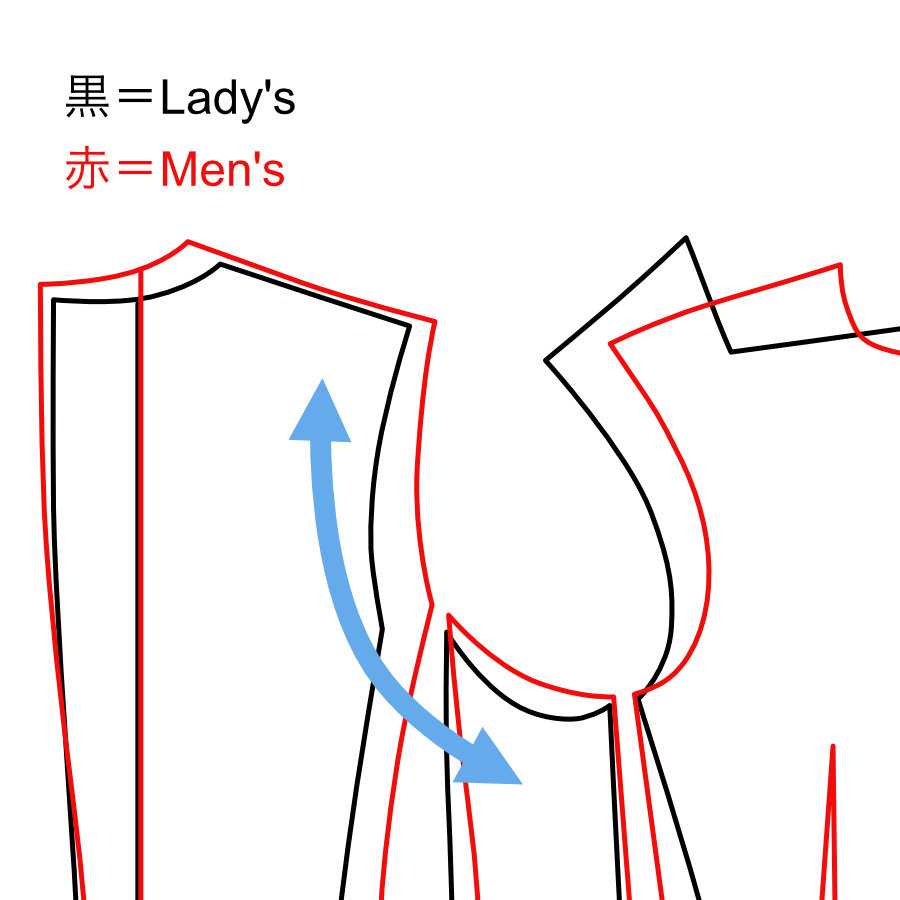

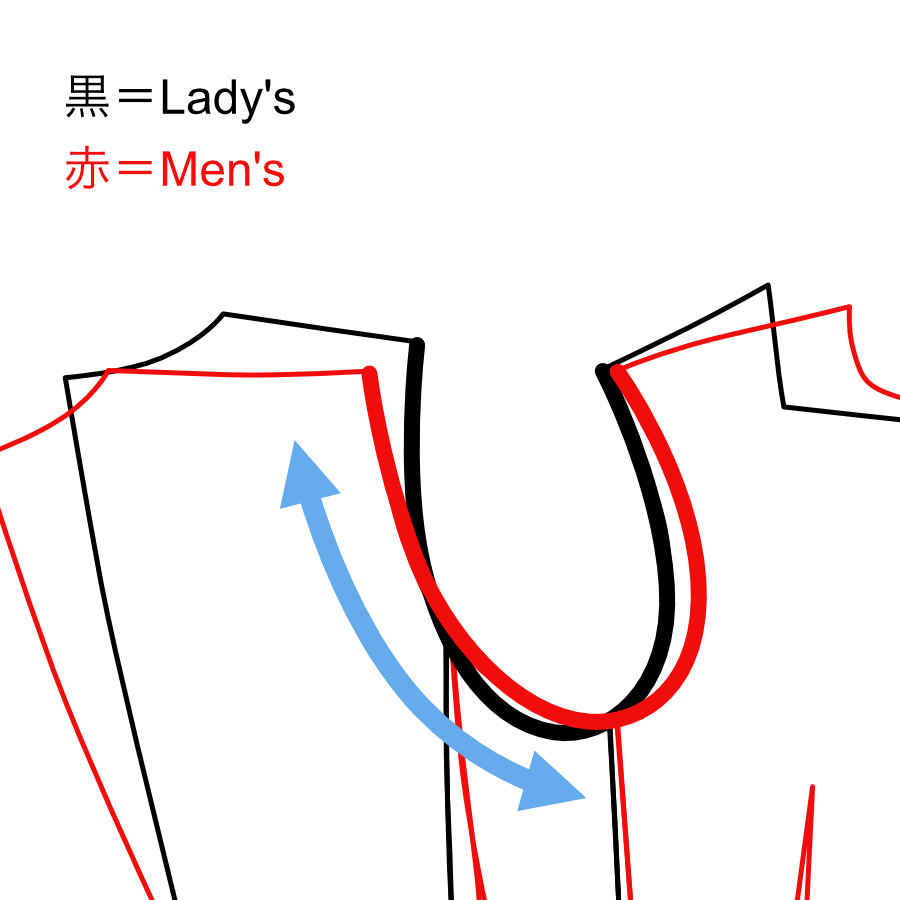

【3】は、黒い線がこのジャケットの型紙、赤い線が男性用ジャケットの型紙です。【4】は、袖付けの部分をつなげて、袖付け線の流れを強調しましたが、比べてみると「U」字形の線が男性用の方が前(右)に寄っていて、男性用の方が青の矢印の部分に身頃のゆとりがあり、これは単純に体型差だけが理由とは思えません。

【3】 黒い線は写真のジャケットの型紙で、赤い線が男性用ジャケットの型紙です。

【3】 黒い線は写真のジャケットの型紙で、赤い線が男性用ジャケットの型紙です。 【4】 袖付けの部分をつなげると、こんな線になります。

【4】 袖付けの部分をつなげると、こんな線になります。

ちなみに、袖自体の形によっても、腕の動きやすやと腕を下ろして静止した状態でのシワのなさの相反に影響があります。

現在のジャケットの形の源流を明確にすることは不可能でしょうけど、だいたい「産業革命期」とするのが適切だと思います。それ以前は、男性の方が装飾的な洋服で着飾っていて、この時代に、男性から先にデザインがシンプルになってきました。

伝統的に、男性ジャケットを仕立てる「テーラー」は主に男性でしたので、作り手がその作られた服を着ていることに対し、女性用のドレスの主な作り手は女性であったとしても、アトリエ経営者やデザイナー、ジャケットなどの作り手には男性も多く、作り手がその服を着ないことになり、この当事者性の有無と、「自分の背中は見えないけど、他人の背中は見える」ということが、「機能性」と「腕を下ろして静止した姿」が相反する場合の選択の違いにつながります。また、最近は比較的、男性服も女性服も女性目線で作られますが、ジャケットの形が形成された時代は、男性服も女性服も男性目線でしたので、「目線の当事者性」も選択が異なる理由に加わります。

「自分で着るなら動きにくいのは嫌だし、どうせ自分の背中は見えないけど、自分が着ないなら、たとえその服が動きにくくても、見た目がキレイな方がいい」ということです。

男性ジャケットが仕事着で、活動することが前提であるのに対し、女性はジャケットを着て活動するわけではない、という男女の違いは過去のこととはいえ、「男性服はこういうもの、女性服はこういうもの」という形の伝統は、良くも悪くもガラパゴス化された状態でそれぞれに継承されていて、それは「一から形を考えていない」ということですが、一から考えた形が人々に受け入れられるとは限りませんし、デザインと機能は常に不可分なので、単純な話でもありません。

最近、女性の服のポケットが少ない、浅いことが問題になりましたが、ポケットに対して、形からくる機能性を比較するのは難しく顕在化しにくい、という側面はありそうです。現在では、洋服のカジュアル化によって男女での服の機能差は少なくなってきていますが、実際に機能性が高いことや、活動的に見えることが相対的に男性に選ばれ、「男性が男性用ジャケットを着るよりも、女性が女性用のジャケットを着た方が、身体を動かしにくい」という傾向は、今でもあると思います。

2022年10月

【1】 2022年9月に作ったジャケットです

【1】 2022年9月に作ったジャケットです

【2】 後ろ姿が気になる

【2】 後ろ姿が気になる 【3】 黒い線は写真のジャケットの型紙で、赤い線が男性用ジャケットの型紙です。

【3】 黒い線は写真のジャケットの型紙で、赤い線が男性用ジャケットの型紙です。 【4】 袖付けの部分をつなげると、こんな線になります。

【4】 袖付けの部分をつなげると、こんな線になります。