既存の型紙からの操作のしかたは、「開く、たたむ」「面の移動」に集約され、この二つの組み合わせによって、ほぼすべての型紙をつくることができます。これらの操作の組み合わせで、ジャケットをスカートに変更することはできませんが、セットインスリーブのジャケットを、ラグランスリーブのコートにするくらいの変更はできます。

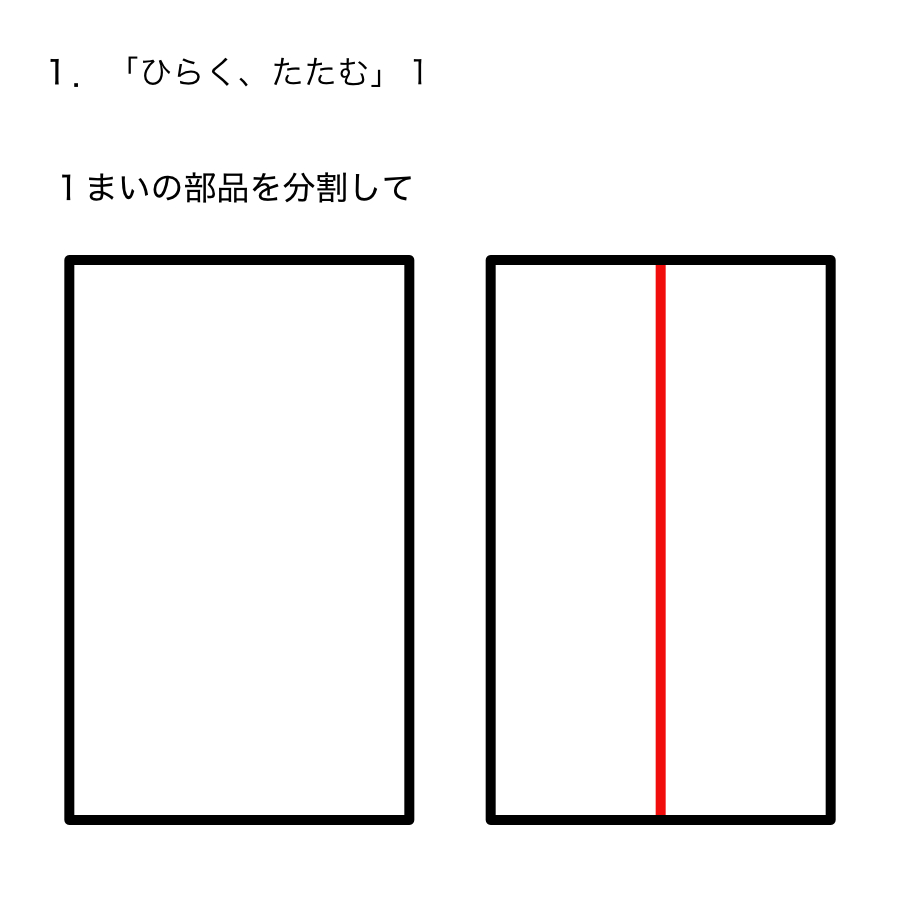

1、1まいの部品を分割して

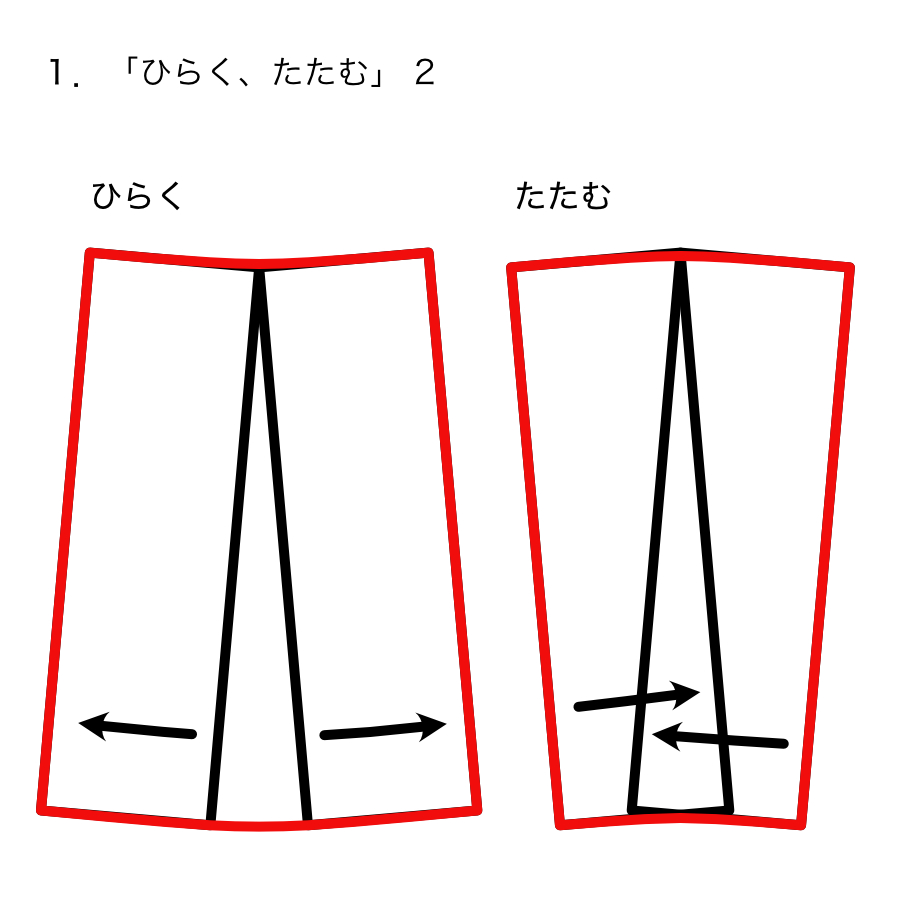

1、1まいの部品を分割して 2、「ひらく」「たたむ」

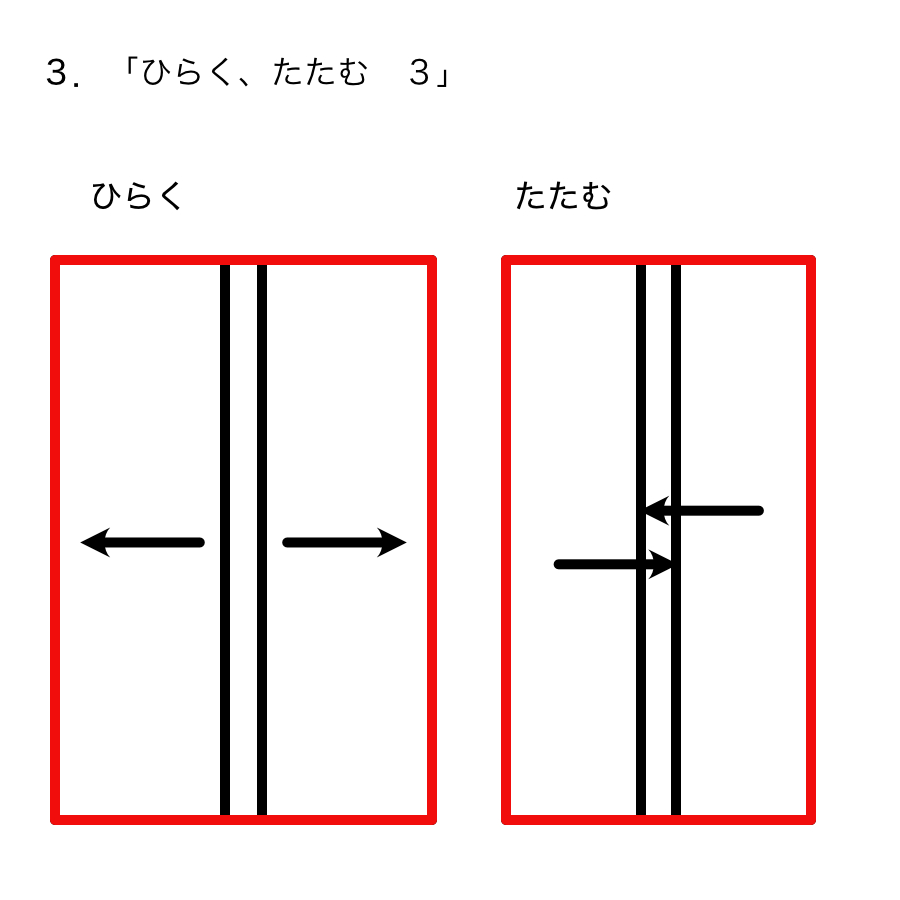

2、「ひらく」「たたむ」 3、「ひらく」「たたむ」

3、「ひらく」「たたむ」

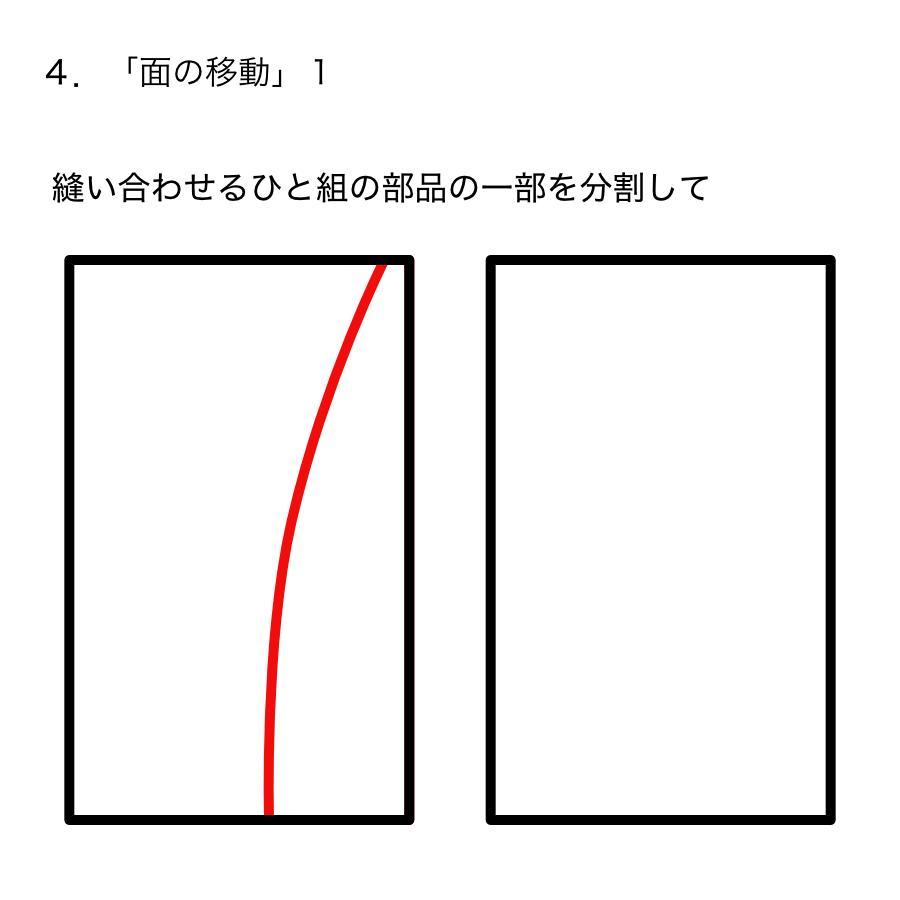

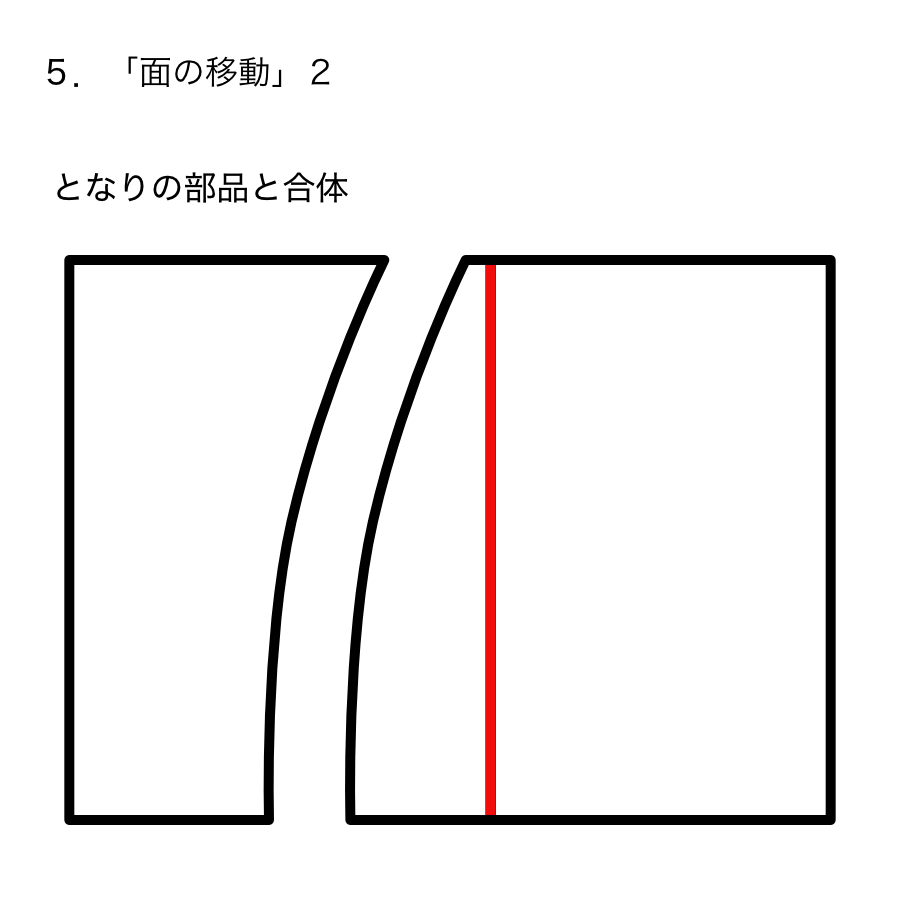

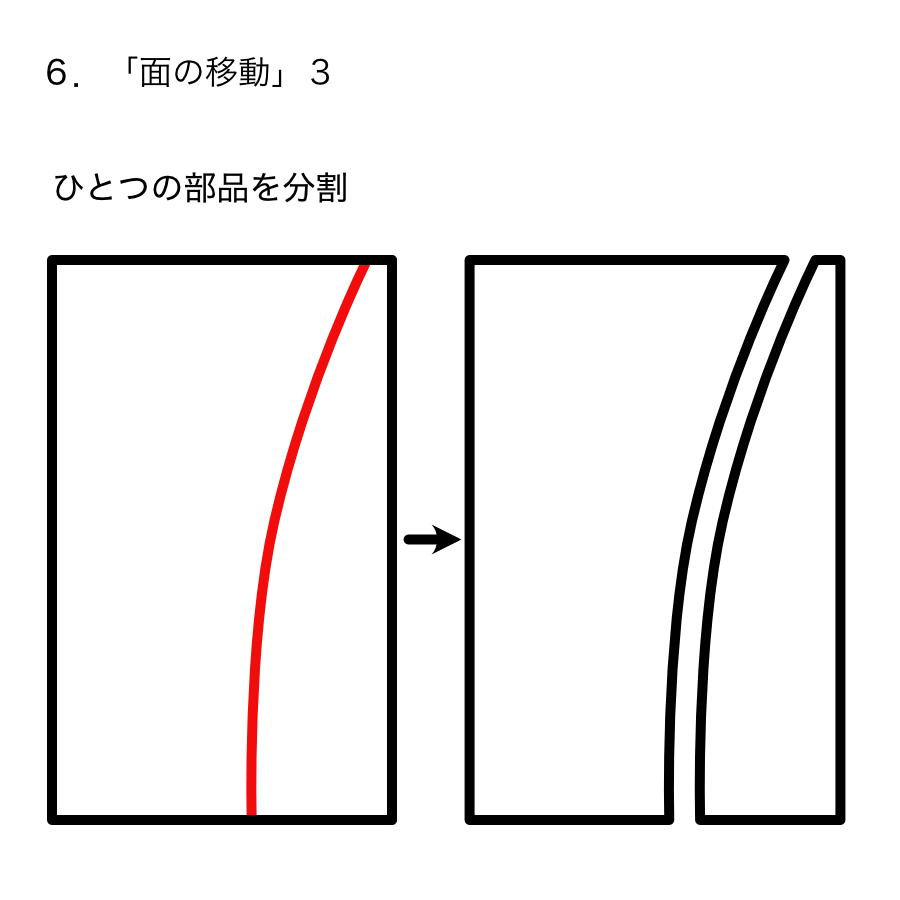

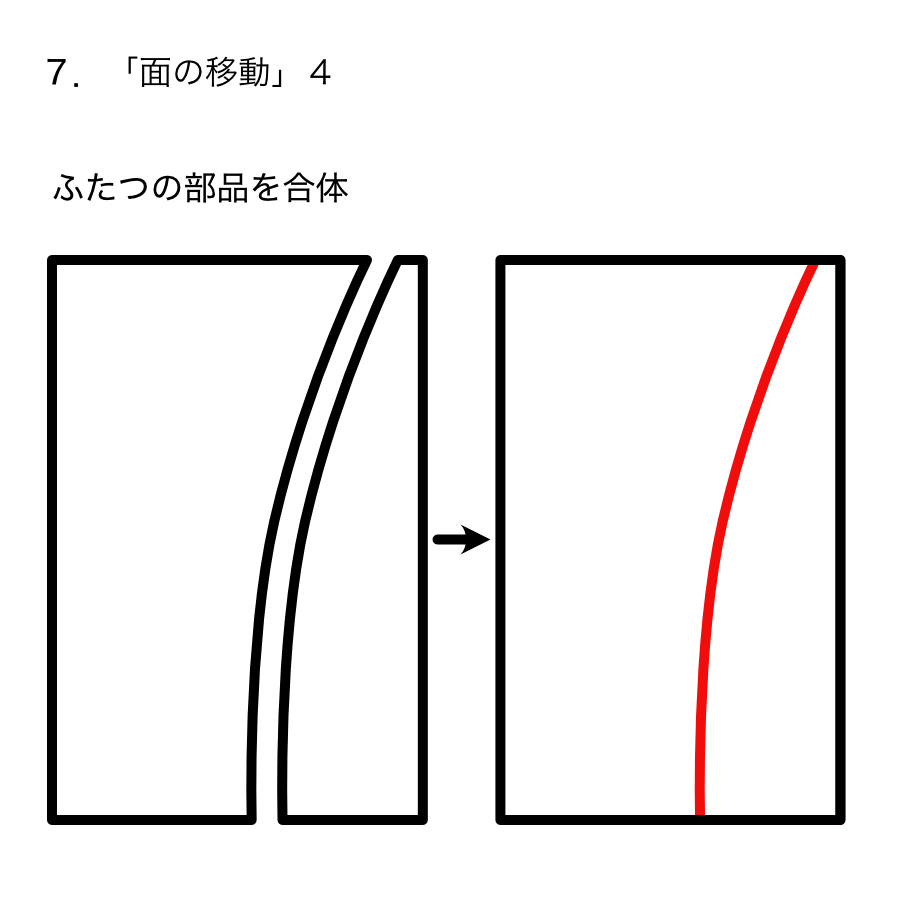

「開く、たたむ」(図1.2)は、裾を広げたり、狭くしたりする操作で、これには、平行に「開く、たたむ」(図3)の操作も含み、いわゆる「丈出し」「丈つめ」と同じことになり、一方の「面の移動」は、切り替え線の位置を変えたり(図4.5)、一枚の部品を分割したり(図6)、複数の部品を合体させる(図7)操作です。

4、縫い合わせるひと組の部品の一部を分割して

4、縫い合わせるひと組の部品の一部を分割して 5、となりの部品と合体

5、となりの部品と合体 6、ひとつの部品を分割

6、ひとつの部品を分割 7、ふたつの部品を合体

7、ふたつの部品を合体

これら、一つ一つの操作は「単純」ですが、操作全体としては、けっして「簡単」ではありません。

この操作を難しくさせる主な理由が二つあり、ひとつは、修正を繰り返すことによって誤差が増え、何らかの問題が起きたときに、原因がわからなくなることで、これは「伝言ゲーム」を経験したことのある人なら理解できると思いますが、一つ一つの変化は小さくても、修正を繰り返すことで、最初の目的からすっかり外れてしまうことがあります。しかも、どこで変わってしまったかが、すぐにはわかりません。 もうひとつの理由は、「合体」は単なる作業工程ですが、どこを「分割」するか、どこをどれくらい「開く、たたむ」かは、作り手の判断になり、経験やセンスが問われること、があります。

この型紙つくりの考え方が、すべての型紙つくりに必要ではありません。

求めるデザインに近い既存の型紙があれば、それを流用しても構わないし、確立されている作図技法を用いても構いません。

多くの場合、そのほうが簡単で、しかも確実です。

でも、そういう既存の枠に入らないデザインの服をつくるときや、形の再定義をするときには、上記の操作方法が役に立ちます。

また、操作方法として役に立つ以外にも、一度、既存の「型の枠」を外して考えることになるので、「型の枠」を俯瞰することになり、理解するための思考方法としても有効です。

このときに大切なのが、「時間はかかるかもしれないけど、必ず目的の形に到達させられる」という「前提」をつねに意識することで、出口の見えない迷路に迷い込まなくてすみます。

「単純」なことを積み重ねることは、決して「簡単」ではありません。

でも、「単純」なことの積み重ねであることに間違いはなく、型紙の理解を深めるためにも、一度、試してみると良いと思います。