「意匠」は見た目のことなので、理由を求めることを最後にはできなくなりますが、「構造」には理由があり、常に理論的に説明できます。

切り替えることの構造的理由は、生地の幅が足りない、別の部品に分けたほうが縫製工程が合理的(簡単)などもありますが、「望んだシルエットにするため」というのが、主な切り替える理由です。

デザインを検討するときには、通常は、まずシルエットを考え、そのシルエットを実現させるには、切り替え線が必要か、また、どこに必要かを考える、という順序になります。

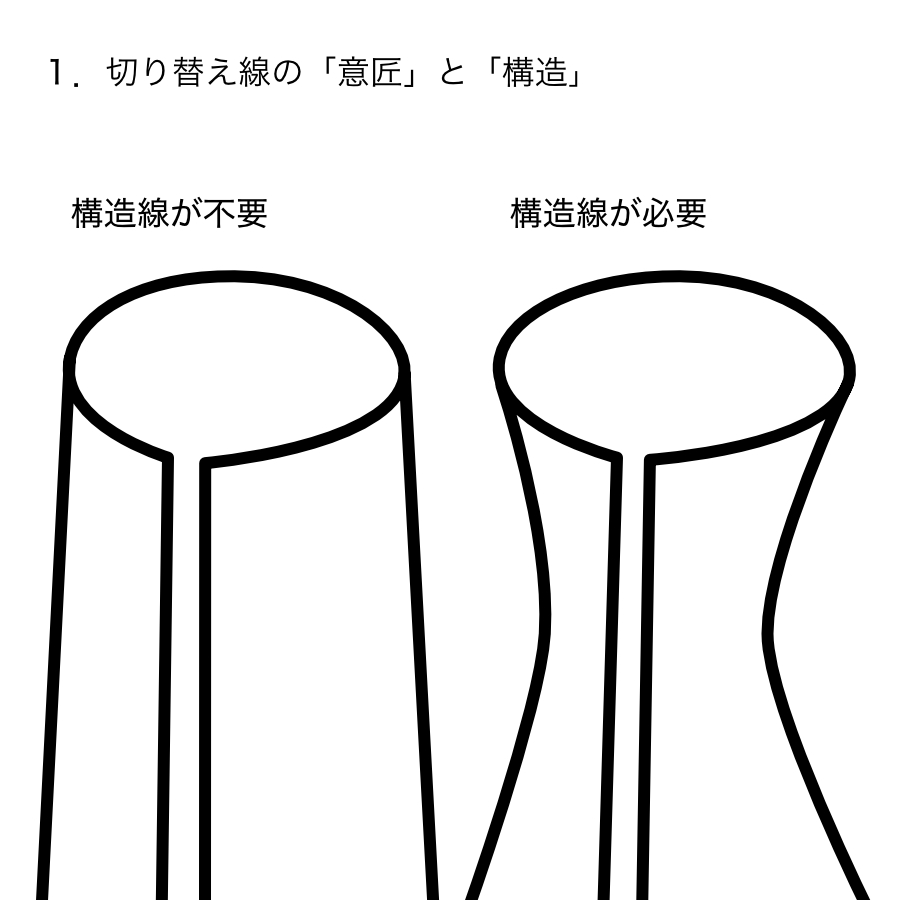

切り替え線が構造上不要な箇所を切り替えることはできるので、「意匠」として選択し、デザインを決めることができますが、構造上必要な箇所は切り替えなければならず、そのようなシルエットでは、「意匠」として切り替えのないデザインを選ぶことはできません。

1、構造線が不要な形と、必要な形

1、構造線が不要な形と、必要な形

ちなみに、個人的には「意匠」と「構造」は一つのこととして考え、切り替え線が「構造」なのか「意匠」なのかが分からないような、渾然一体となったデザインを理想としています。

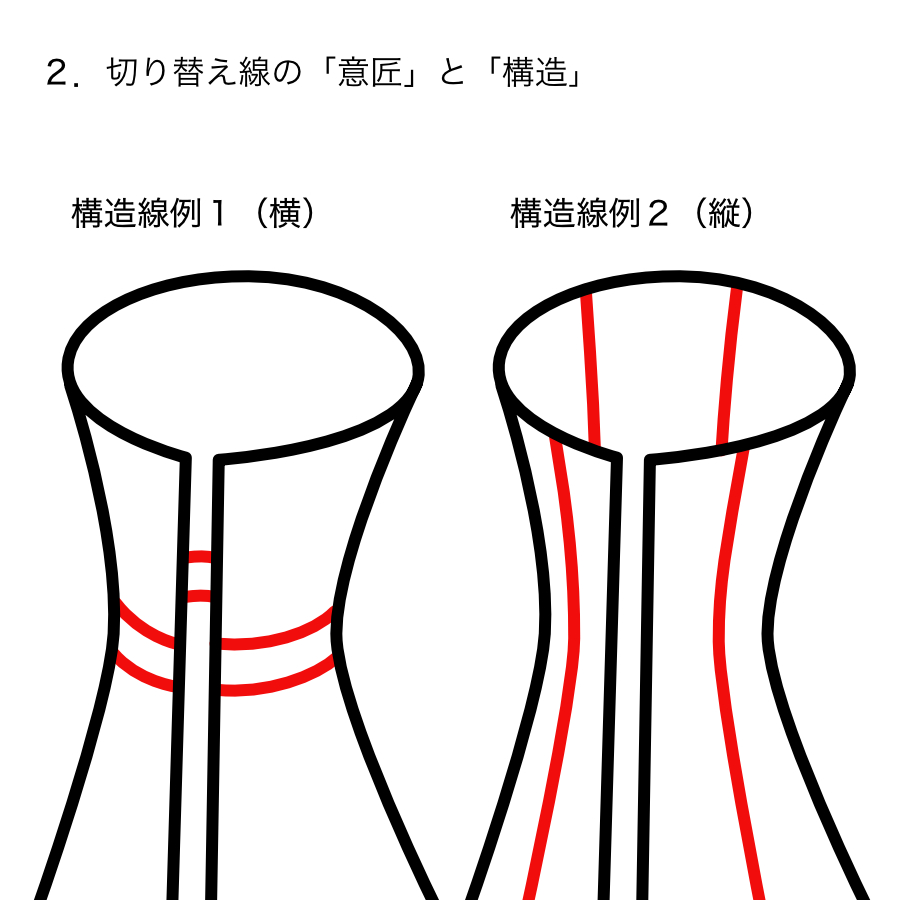

2、フィット&フレアの切り替え線の例

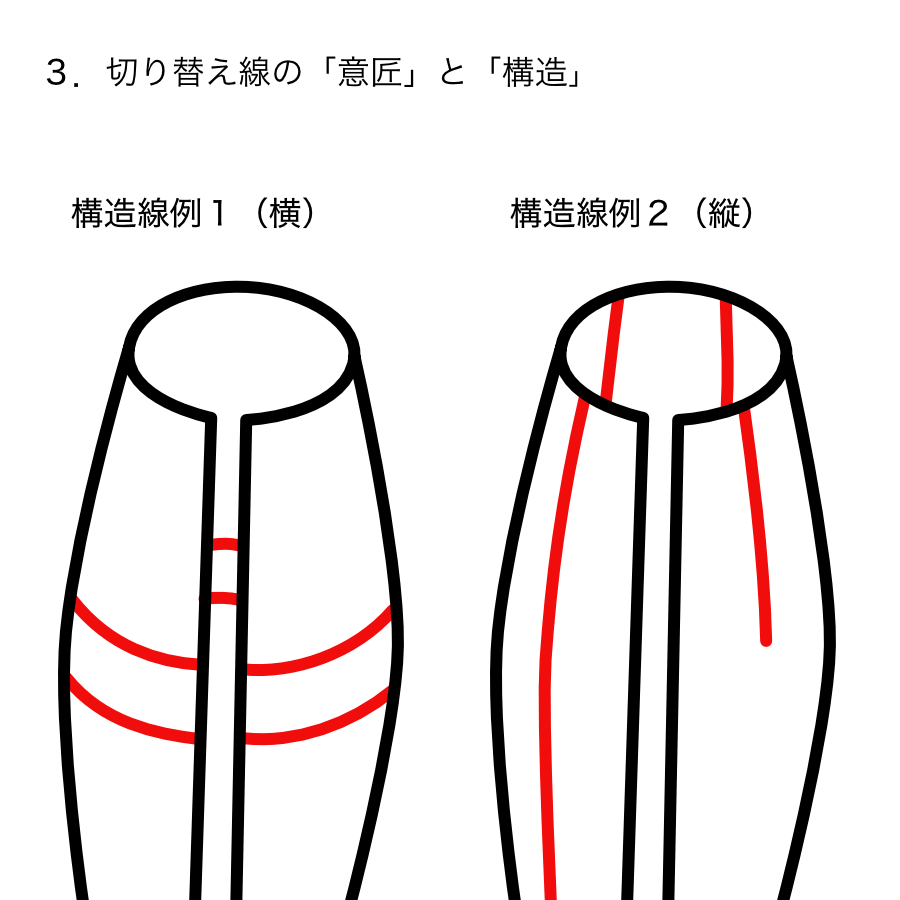

2、フィット&フレアの切り替え線の例 3、コクーンシルエットの切り替え線の例/li>

3、コクーンシルエットの切り替え線の例/li>

「意匠」と「構造」は、つねに妥協の結果であり、無限に理想を追い求めることはできません。

したがって、「いかに美しく妥協するか」が、デザインの役割で、着た人や見た人に、妥協したことを悟られないようなデザインが、「完成度の高い洋服」、だといえます。