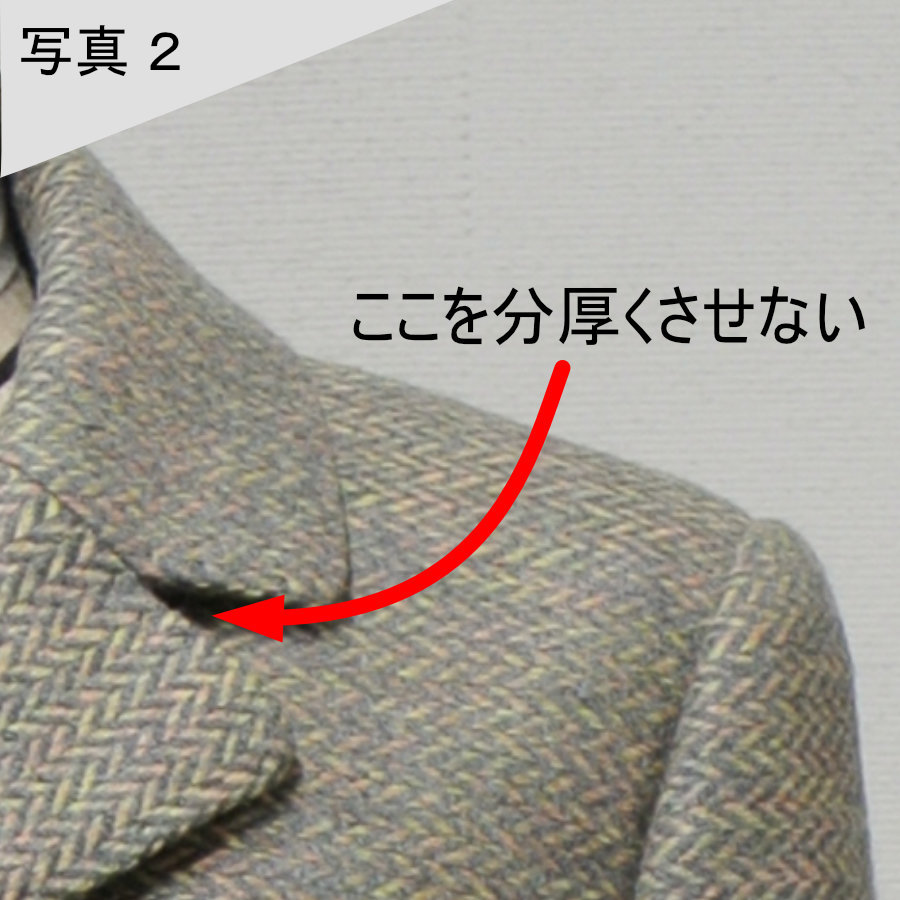

「揃っている」というのは「生地の柄が揃っている(※写真1)」「(特に細部の)左右が揃っている」「ステッチの幅が揃っている」などがあり、「正確」と言い換えてもよいと思います。 ほかにも、「厚さが揃っている」というのもあり、ボクは、襟の「キザミ」部分(※写真2)を触ってしまうクセがあるのですが、そこが不自然に厚つくなるのを嫌っているからで、厚さが揃っていることは、仕立ての良さの要素のひとつです。

1、柄合わせ

1、柄合わせ 2、厚さをそろえる

2、厚さをそろえる

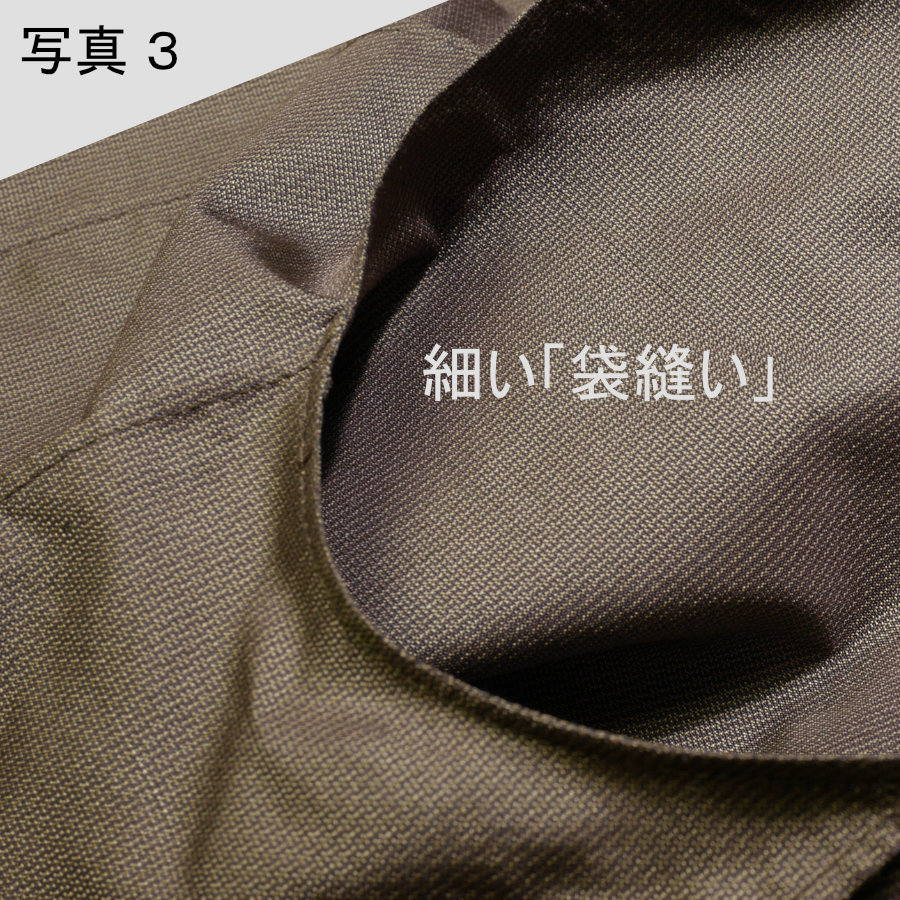

一方の、「細い・細かい」は、「巻き縫いや、袋縫い(※写真3)が細い」や「ステッチのミシン目や、まつり縫いが細かい」などが、それにあたります。

3、限界まで細くした袋縫い

3、限界まで細くした袋縫い

仕立ての良さの追求のしやすさは、素材やデザインにより異なり、追求しやすい服と、そうではない服があります。

追求しやすいデザインというのは、基本的には「むやみに標準的な型紙の構造を変えない」ということで、世の中に広く普及している服は、生産工程も合理的にできていますし、慣れた仕立て方を変えること自体が、完成度を下げる原因にもなります。

また、追求のしやすさは、素材によっても異なるので、「変わった素材には手を出さないか、慎重になる」と、完成度を上げやすくなります。

これらは、コストの問題で、手間をかけることで多くことが解決しますが、無限にコストをかけることはできないし、例外もあります。

「良い仕立て」というのは、裏から見た「良い仕立て」であることが多いのですが、このことで、仕上がりが硬く、重くなる傾向にはあるので、服の柔らかさ、軽やかさに悪影響を及ぼし、表から見た時の美観の追求と矛盾する場合もあるので、あえて簡単につくってしまったほうが良いこともあります。

また、雑な仕立てが、味わいにつながるデザインもあります。

個人的には、「良い仕立て」であることは大切にしつつも、最優先ではありません。

それは、「仕立て良さの追求は、縫製を専門にする人のほうが得意だから」、という理由もありますが、「良い仕立ての追求をしやすいデザインを求めていないし、あまり作らない」「仕立て良さに意識が向かいすぎてしまうと、それによって失うものも多く、避けている」というのが主な理由です。

仕立て良さを追求するには、細部を見ることになります。

でも、細部を見すぎてしまうと、全体の姿がわからなくなりがちになります。

古い記憶ですが、オートクチュールの業務に携わっているとき、店舗にある服は日本のアトリエで仕立てられていた「日本製」でしたが、一着だけパリのアトリエで仕立てられた「フランス製」のジャケットがありました。

それらを比べてみると、日本製のほうが仕立てがキレイで、きっちりと仕立てられていました。 日本製を「良い仕立て」といっていいのかもしれないけど、「良い服」と言えるかというと分からないし、そうとも思ない。

フランス製だから、という理由だけで「本物」として崇めるのは間違いだけど、仕立ての良さだけで判断するのも間違っている。

このことが、「良い仕立て(縫製)の服が良い服か」を考える原風景でした。

なにを「良い服」とするかは、国民性の違いや、時代による影響もあり、さまざまなバランスで成り立っているので、一つの要素で決まるわけではなく、なにを優先すべきかは一概には言えません。

「良い仕立て」は、それ自体は良いことではあるけど、良い服かどうかが、仕立ての良さで決まるわけではありません。