この、「プラスサイズが難しい」理由として、服自体に関する技術的なことと、着る人を取り巻く社会に関することがあり、それらが複雑に絡み合っている、という印象を持っています。

2024年6月7日文化学園にて

2024年6月7日文化学園にて

セミナーの中でも、体型に合った型紙の話があり、身体にピッタリする形のことは分かるし、簡単ではないとはいえ、実現はできそうだけど、本質的な問題は「型紙」ではなく「デザイン」だと思います。

ちなみに、プラスサイズを服作りの難しさには、コスト(アップ)の問題もあるはずですが、ここでは触れないでおきます。

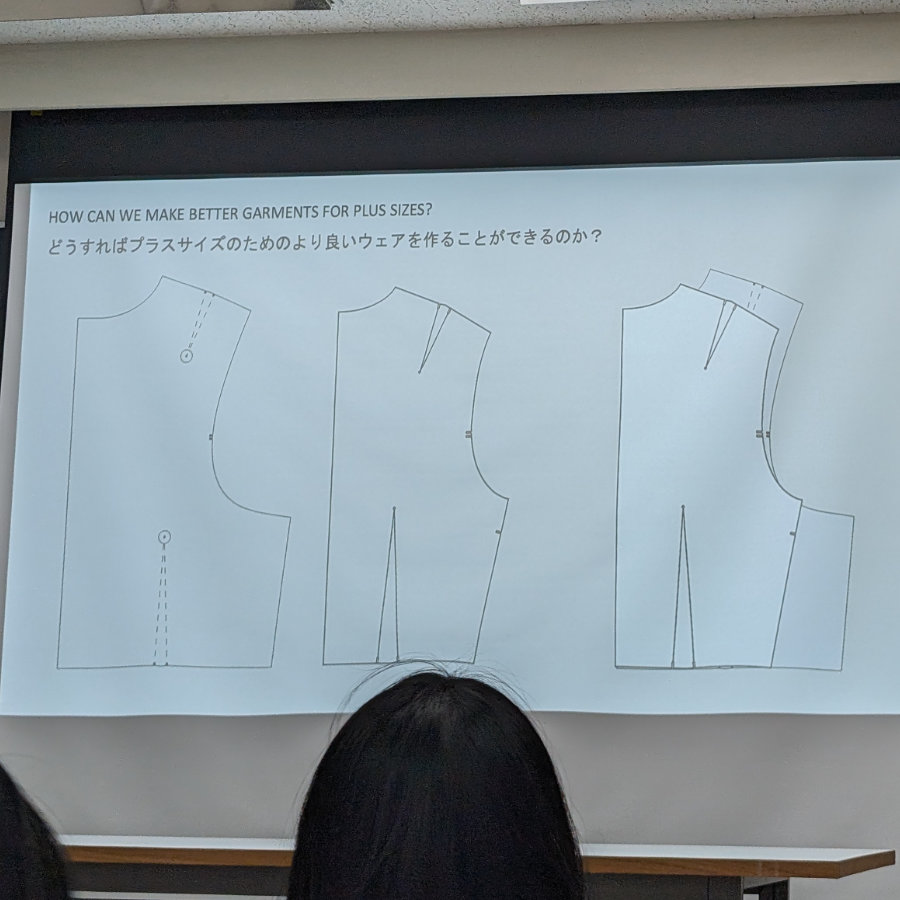

原型の比較

原型の比較

そもそも、世の中にある洋服の多くは、細身から標準体型を前提にデザインがされていて、それを修正することで、プラスサイズに対応させることになります。

これが、単に幅のことなら、体型に合わせればよいだけなんですけど、デザインのバランスがうまくとれないこともあるし、より厄介なのは、同じ作り方、構造が成立しなくなることで、よく見かける服の分かりやすい例として、「ジャケットの袖付け」があります。

ジャケットの袖付けをキレイに収めようとすると、ある範囲の袖付けのカーブにする必要がありますが、それがうまくいかないので、袖付けがキレイに収まらない。

つまり、世の中に当たり前にあるジャケットが、キレイに形にならない。

ほかにも、一枚の部品で構成された部分を、二枚の部品を立体的に組み合わせる必要がでてきて、それによってデザインの一貫性が保てないこともあります。

これらは、「細身から標準体型が前提のデザインを、修正して対応させること」自体の問題で、最初からデザインを考え直すべきだと思うんですけど、そのデザインの規範がない、とまでは言わないけど、とても少ない。

今もそうだし、ファッションの歴史をさかのぼってみても、細身から標準体型が前提でないデザインの資料を探すのは大変です。

というか、「最初からデザインを考え直す」ことそのものが、かなり難しい話で、世の中のほとんどのデザインは、過去のデザインの修正や組み合わせで、白紙の紙に何かを描くようなことはしません。

一般的に、プラスサイズでは、「極端なシルエットはうまくいかない」という印象をボクは持っています。

つまり、たっぷりとしたシルエットも、スキニーみたいなピタピタも避けたほうが良い。

でも、その範囲のシルエットでいくらでも、その人に似合うデザインはできると思うけど、それを受け入れるかどうかは、状況によりけりで、ぴったりのサイズの着る服がないのではなく、サイズの合わない細い服を、無理してでも着たがる人もいます。

これは、服の形や、作る人の技術の問題ではなく、おそらくはコンプレックスが原因で、着る人を取り巻く社会の問題でもあります。

着ることのデザインは、本来は個別のものだと思います。

一人ひとりが違っていて構わないし、その違いに合わせれば良い。

ところがそうはならないのは、社会が規範を押しつけていることも、原因としてあるけど、「同調したがる」人の本能が原因でもあります。

あと、そこまで個別な対応をすると、手間がかかりすぎる、という原因もありますね。

そのことを含めて「デザインが解決すべき問題なのではないか」、そんなことを考えていた、グローバルセミナーのひと時でした。