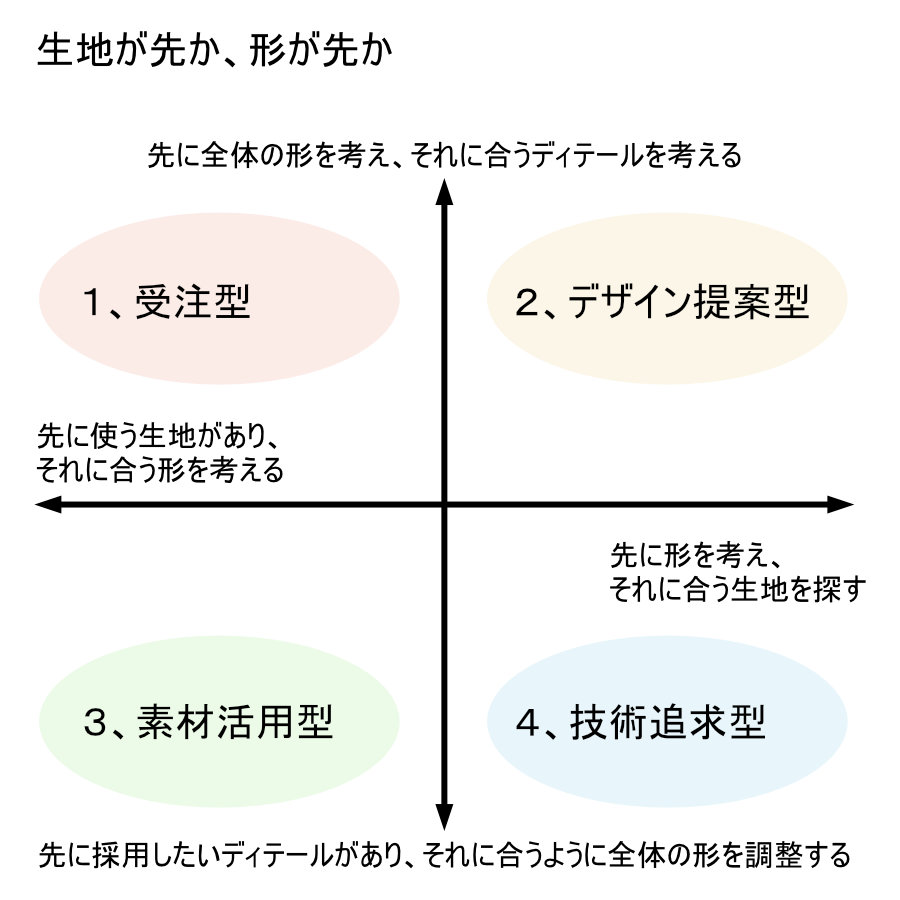

ボクの場合は主に、「先に形を考え、それに合う生地を探す」場合と、「先に使う生地があり、それに合う形を考える」場合の2つに分かれ、生地をつくる人は、これらとは異なる過程になりますが、多くの人にとって、同じように分かれるのではないでしょうか。

ただ実際には、これほど単純なわけではなく、たとえば「先に形を考え、それに合う生地を探し、その生地に合うように形を修正する」など、複合的なケースはたくさんあります。

形を考える過程も、主に2つのパターンに分かれ、「先に全体の形を考え、それに合うディテールを考える」場合と、「先に採用したいディテールがあり、それに合うように全体の形を調整する」場合があり、こちらは、後者の工程ではつくることのない人はいますし、自分でも後者の工程でつくる機会は少ないです。

1、生地が先か、形が先か

1、生地が先か、形が先か

ここで、これらの「マトリクス図」をつくり、個人的な事例に即して、それぞれの過程に名前をつけました。

※他の人にとっては、「私には、他の名前のつけ方が相応しいと思う」ということがある、と思います。

2、マトリクス図

2、マトリクス図

1、受注型

ボクのオーダーメイドの服つくりの多くは、この過程になります。

2、デザイン提案型

あえて、オーダーメイドではやりにくい形のデザインは、この過程でつくることがあり、自分の着る服をつくる場合は、1と2が半々くらいで、なかなか機会はありませんが、一部3、4があります。

3、素材活用型

プリントなどの生地で、その柄の特性を積極的に活かしたりするときなど、この過程でつくることもありますが、機会は少ないです。

4、技術追求型

ボクの服つくりにおけるミッションの一つに、「服つくりを進歩させたい」ということがあり、そのためにも、この過程でつくることには積極的なのですが、これも機会は少ないです。

これらの区分けは、状況によって必要とされることが異なり、それに対応することになりますが、分けて考えたほうが良い理由として、「この過程の違いにより、デザインが変わる」ことがあり、以下に、それぞれの特徴の例を挙げました。

1、受注型

先に素材があるので、予想外のものにはなりにくいけど、予想を超えたものにもなりにくい。

複数の生地を使うデザインには、比較的不向き。

2、デザイン提案型

1と逆の傾向。

3、素材活用型

全体のデザインが平凡になりがち。

4、技術追求型

形をまとめるのが難しい。

「先に採用したいディテールがあり、それに合うように全体の形を調整する」という過程を想定することは、それ自体が必要ないと思うかもしませんが、細部が服つくりを決めることもあります。

また、つくる服のデザインとの相性や、作り手によっての得意不得意があり、必ずしも無理をして不得意な過程でつくる必要はありませんが、「デザインは過程に制約を受ける」ことは自覚しておきましょう。