理由を考えることには、理由がある。

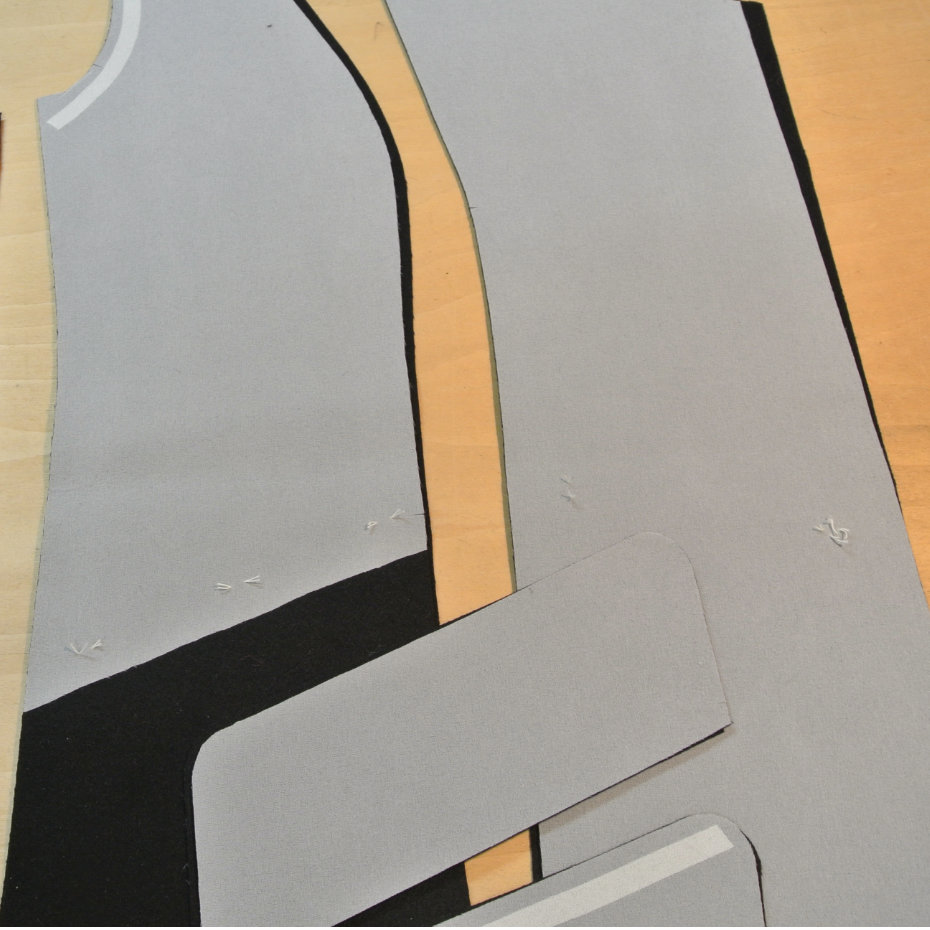

生地に、ある程度大きな面積の「接着芯」を貼るときには、その部品と接着芯を、最終的な仕上がりの大きさより少し大きめに裁断して、アイロン接着してから、改めて裁断したほうがいいです。

このことを先日の授業で学生さんに、聞いたことがあるかと、理由を聞いたかを尋ねたことろ、「話は聞いているけど、理由は聞いていない」と、ある一人の学生さん。

理由は、「ゆがむ」と「ちぢむ」可能性があるからで、より問題なのは「ちぢむ」です。

「ゆがむ」は、長方形が平行四辺形になるようなことです。これはアイロン接着の技術の問題なので、常に起こり得ることとはいえ、技術的に避けることができます。一方の「ちぢむ」は、生地や接着芯地の性質なので、毎回起こることではなく、時代と共に減りつつありますが、技術的に避けることはできません。

ただ、頻繁に起こることではなく、ちぢみ方が少しの場合は、裁断や縫製の誤差の範囲内なので、気づかないままの人もいるかもしれません。

将来は「過去の事例」になっているかもしれませんが、一定の確率で起こることなので、予防的な意味も含めて、上記の工程が有効になります。

「話は聞いているけど、理由は聞いていない」の理由は、「学生さんが聞き逃した」「先生が、理由の説明を省略した」「先生が理由を知らない」あたりが考えられ、ボクは「理由の説明のない授業なんて、絶対にしたくない」と思うけど、時間が限られているので、悩ましいところです。

洋服作りでは、材料や作り方の変化により、以前は必要だった工程が不要になったり、その逆になったりすることがあります。

したがって、ある工程を行う理由を、毎回検討する必要はありませんが、ときどきは再検討する必要があります。

特に、意識的であるべきなのが、「以前は必要だった工程が不要になる」ケースで、そのまま過去のやり方を踏襲しても、時間が無駄になるだけで、仕上がりに問題はないのでそのままにしてしまい、理由がわからなくなる危険があります。

大量生産の現場では、コストに対してシビアなので、不要な工程が残ることはないかもしれませんが、学校や趣味や一点物の世界では、そこまで手間を減らす努力はしないし、儀式的な意味で、特定の工程が残る可能性もあります。

「昔は理由があったけど、今は理由がない」ということですが、それに気づけない。あるいは「昔からやっていた」「誰かがそう言っていた」ということが唯一の理由になる。

ところで、洋服作りに「理由」がどこまであるかというと、その段階によって異なります。

デザインの段階では、「今の社会情勢がこうだから」「トレンドだから」などが理由として挙げられるかもしれませんが、最終的には理由はないと思います。ただ、「この袖口のデザインと、この襟のデザインの組み合わせは、一般的にはやらない」や、「このシルエットの方が美しい」などの常識的な判断には、ある程度の理由はあります。

型紙作りの段階は、計算の要素も含まれるので、理由の説明できる範囲は拡がり、裁断・縫製の段階では、物理特性の要素が大きいので、さらに理由の説明できる範囲が拡がります。

「理由があります」「理由は、かつてはありました」「実は理由がありません」、これらが一着の洋服のなかに混在していますが、「理由はわかりません」は、オススメできません。小さな「わからない」をそのままにしておくと、どんどんとわからなくなるからです。