山村ドレススタジオ >

テキスト > 「『自分の望んだ型紙』を作るテキストが作れないもんか」と考えています、の話。

一定以上の技術を持たない人が、自分で洋服を作る時のハードルは人それぞれだろうけど、個人的には「型紙」が、最も大きなハードルだと思っています。

正確には、「自分の望んだ型紙」が作れない、または手に入らない。

自分で作ることを含め、型紙を入手する方法はいくつかあって、典型的なのは、文化式などの「作図技法」に従って作図する方法と、手芸本や市販されている型紙を買う(写す)ことで、他に立体裁断やCAD(コンピュータを使うやつ)などもあるけど、ここでは割愛します。

どっちの方法でも一通りの「型紙」は手に入るけど、それが「自分の望んだ型紙」かどうかは別問題だし、それぞれメリットとデメリットがあります。

「作図技法」は、比較的に広い範囲のモノをカバーできるけど、面倒臭くて不自由で面白くないし、市販の型紙は、楽だけど、それが自分の望む形であるかどうかは運任せで、しかもその可能性は低いことなどがあり、共通するデメリットとして、「型紙に対する理解が進まない(分からない)」ことが挙げられます。

「作図技法」を別に否定するわけではないけど、それ自体は「分からなくても(理解できなくても)、出来る(完成させられる)」システムで、ボクは、学校で教えている割には、自分が洋服を作る時には全く使わないし、担当する授業でも、導入で使うだけで、それ以降は放置しています。

この技法は、ある一定の手先の器用さと、算数の能力があればでき、少なくとも、服飾学生レベルでは、それで問題ありません。

じゃあ、ボクがどうしてるかというと、立体裁断もするけど、大半は、過去の型紙を一度新しい紙に写して、後はひたすら修正していきます。

「脳内(エア)立体裁断」といった感じでしょうかね。

ということは、一から作ることは滅多にない、ということなんですが、「修正」の範囲はまあまあ広くて、サイズの修正はもちろんだし、さすがに、パンツをブラウスに修正したりはできないけど、セットインスリーブのジャケットをラグランスリーブのコートに変換、という程度のことは普通にやります。

ただ、「ひたすら修正」といっても、闇雲に修正するわけではなく、いくつかのチェックポイントがあり、それが、「『自分の望んだ型紙』を作るテキストが作れないもんか」につながるのです。

「分かった(理解できた)方が楽しくないですか?」というのも、ボクが大事にしていることで、「『自分の望んだ型紙』の作り方が分かるテキストを作れないもんか」でもあります。

とはいえ、これにも限界はあって、「自分の望み」が、そもそもどんなものかを自分で分かってないこともあるし、それをどう実際の型紙に反映させるかは、また別の課題で、既存のテキストでも、型紙の修正の項目はたくさんあって、体型による補正とか、着たときのシワをなくす(減らす)修正方法などは、かなり確立されていますが、「そもそも、どうしたいの?」というようなことは、経験だったり、「闇雲に模索する」としか言えないのかもしれません。

ちなみに写真【1】は、最近作った自分用のジャケットの型紙の現物で、仕上がりの線でも生地の裁断線でもないところで、テキトウに紙を切り落とし、必要な縫い代の幅を数字て記入しています。

ちなみにその理由は、「量産でない限り、それが『楽』だから」です。

型紙って、仕上がりの線の位置と、他にはせいぜい地の目くらいが必要な情報で、その仕上がりの線の精度に時間をかけるべきで、それ以外は、特に意味のないオマケなのだと思います。

【1】 実際に使った型紙

【1】 実際に使った型紙

「(自分の望んだ)型紙を簡単に作れます」というのは、無理だと思います。

それなりに面倒だし、時間もかかります。

なので、その時だけ楽しみたい人は、手芸本や型紙を買った方がいいと思います。

でも、時間がかかってでも「分かる」過程を楽しむことはできると思います。

と、ここで、型紙を作る「秘伝」を教えます。

その「秘伝」とは、「大きければ減らして、小さければ増やす」ことです。^^;

完全にそれだけでもないけど、だいたいそれだけだと思うのですが、その単純な事が出来なくて、その原因は、多くの場合「大きければ減らして、小さければ増やす」ことを、繰り返し繰り返し行う根気がないことと、どこを「大きければ減らして、小さければ増やす」かを判断することができない、または「見えていない」こと、「大きければ減らして、小さければ増やす」ことをしてはいけないという「既成概念」に囚われいることだと思います。

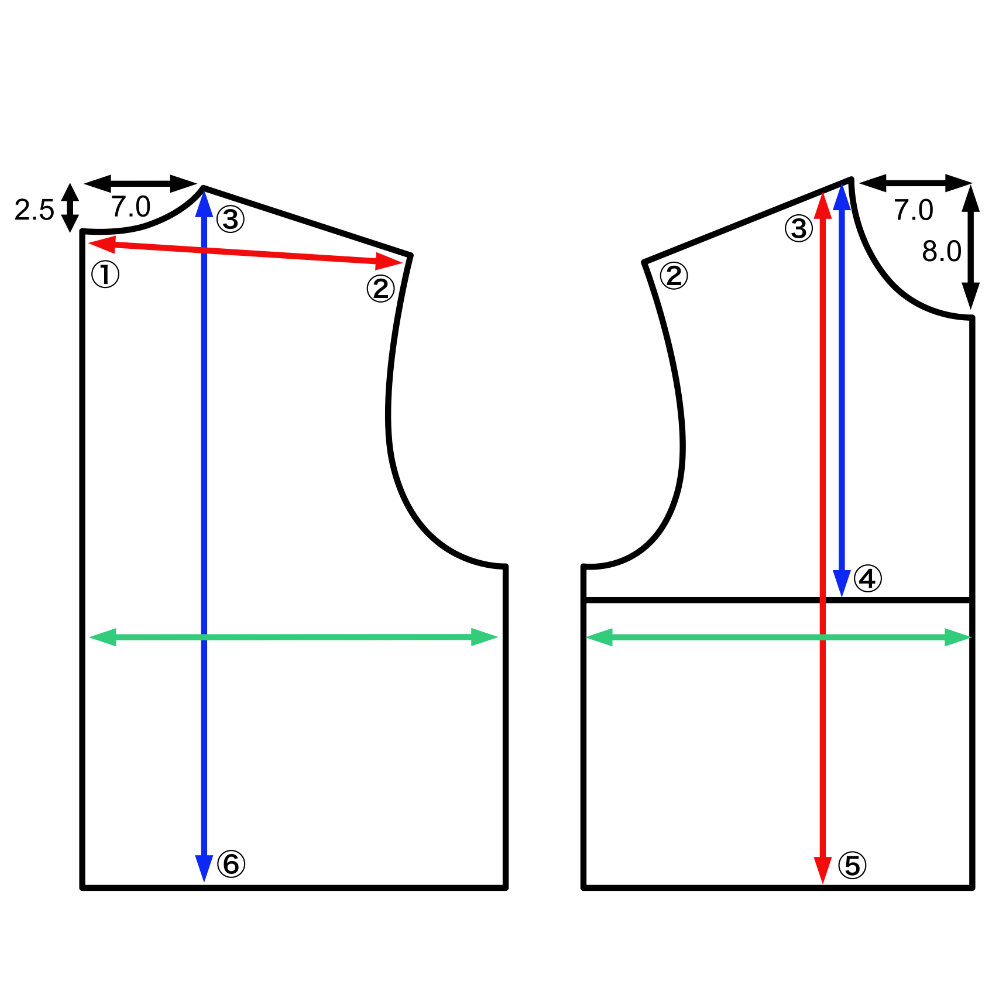

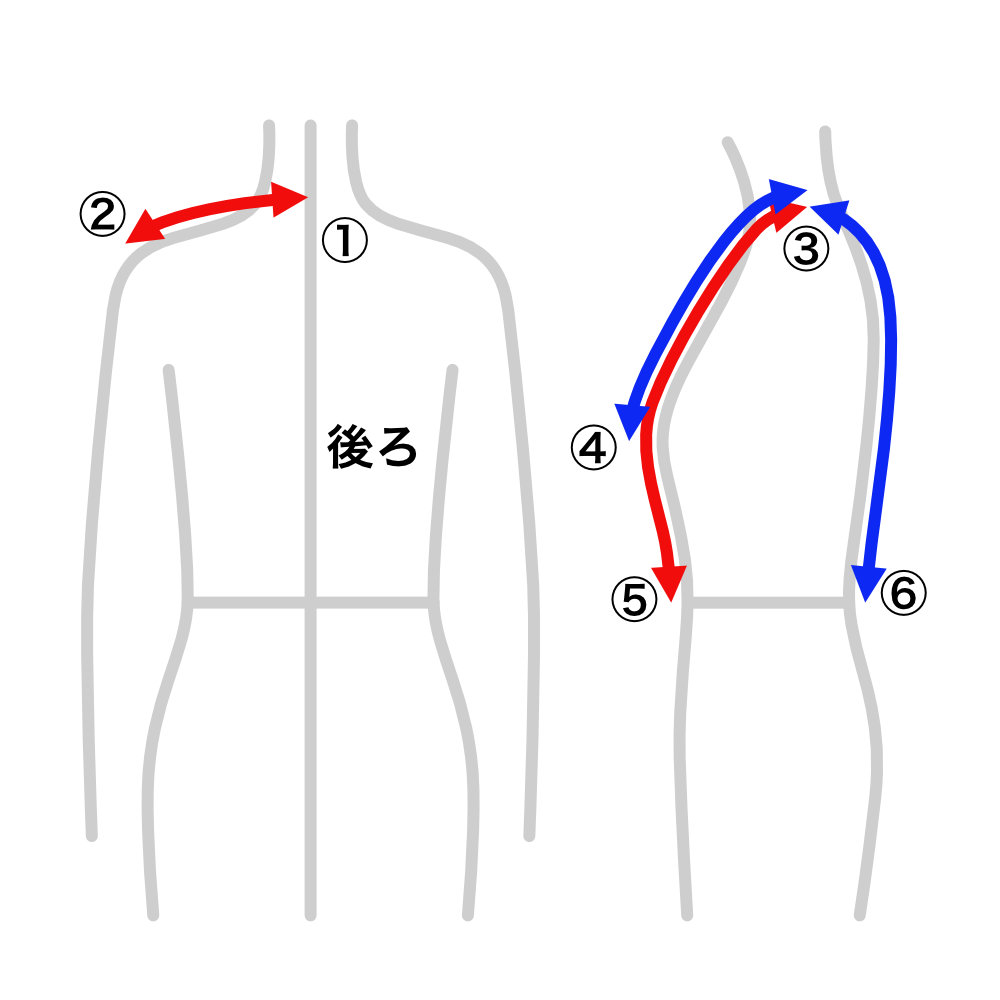

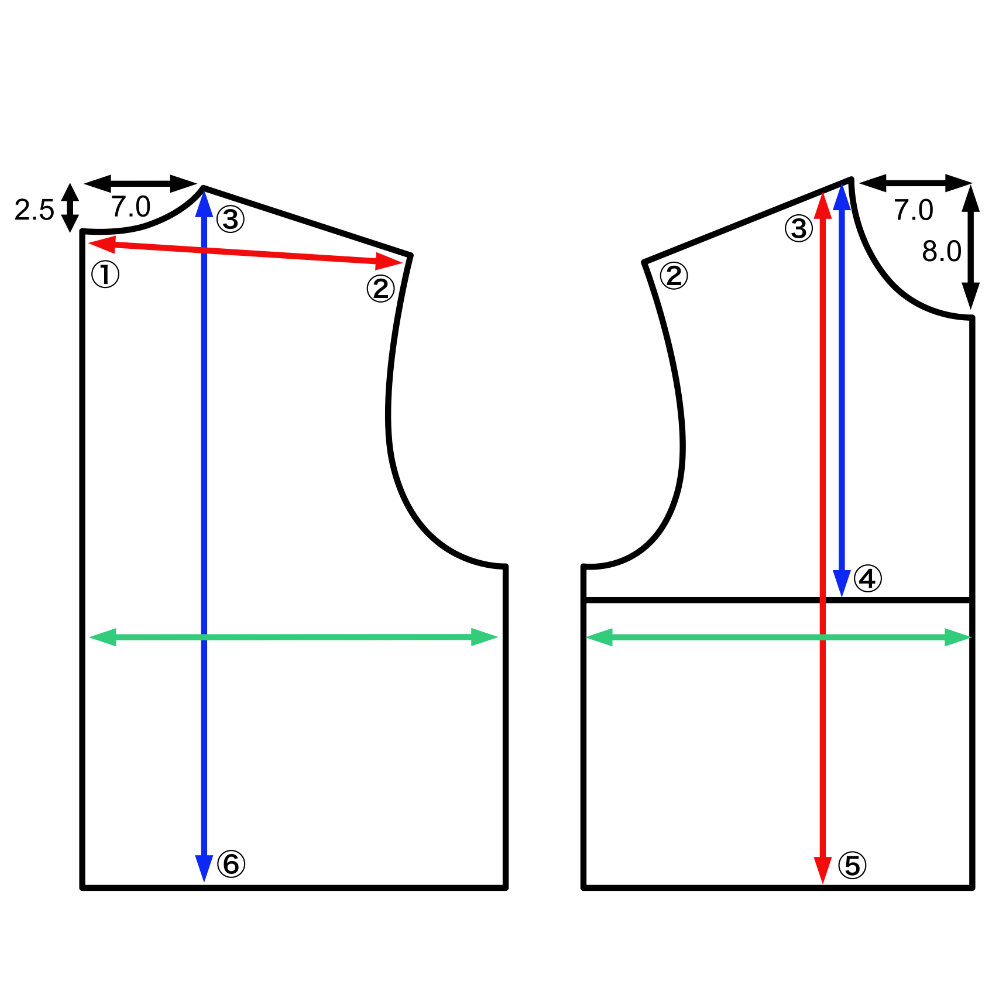

というわけで、まだ検討中だけど、洋服を完成させることから逆算した、ほとんど面倒な計算不要の「原型」(図【2】)を考えてみました。

この原型のポイントは・・・

1、肩幅(①〜②)は個人差があるので、目安として最初から測っておいて方がいい。

2、前丈(③〜⑤)と後丈(③〜⑥)との差は個人差があるので、目安として最初から測っておいて方がいい。

3、胸下り(③〜④)は個人差があるので、目安として最初から測っておいて方がいい。※これは、必要になる機会がは少ないと思いますが。

4、原型の幅(緑の線)は、後で変えることになるので、この時点での原型の寸法は、あまり気にしなくても構わない。

5、首回りは、後で変えることになるので、この時点での原型の寸法は、あまり気にしなくても構わない。

既存の原型とは、原型の時点で確定させる箇所と、実際の型紙をつくる段階で確定させる箇所が異なります。

余談ですけど、「時間がかかってでも『分かる』過程を楽しむこと」というのは、洋服を作る時だけではなく、あらゆることに応用の効く、ちょっと(かなり?)大げさに言うと「人生の本質」だと思います。

【2】 試作段階の「原型」

【2】 試作段階の「原型」 【3】 採寸箇所

【3】 採寸箇所

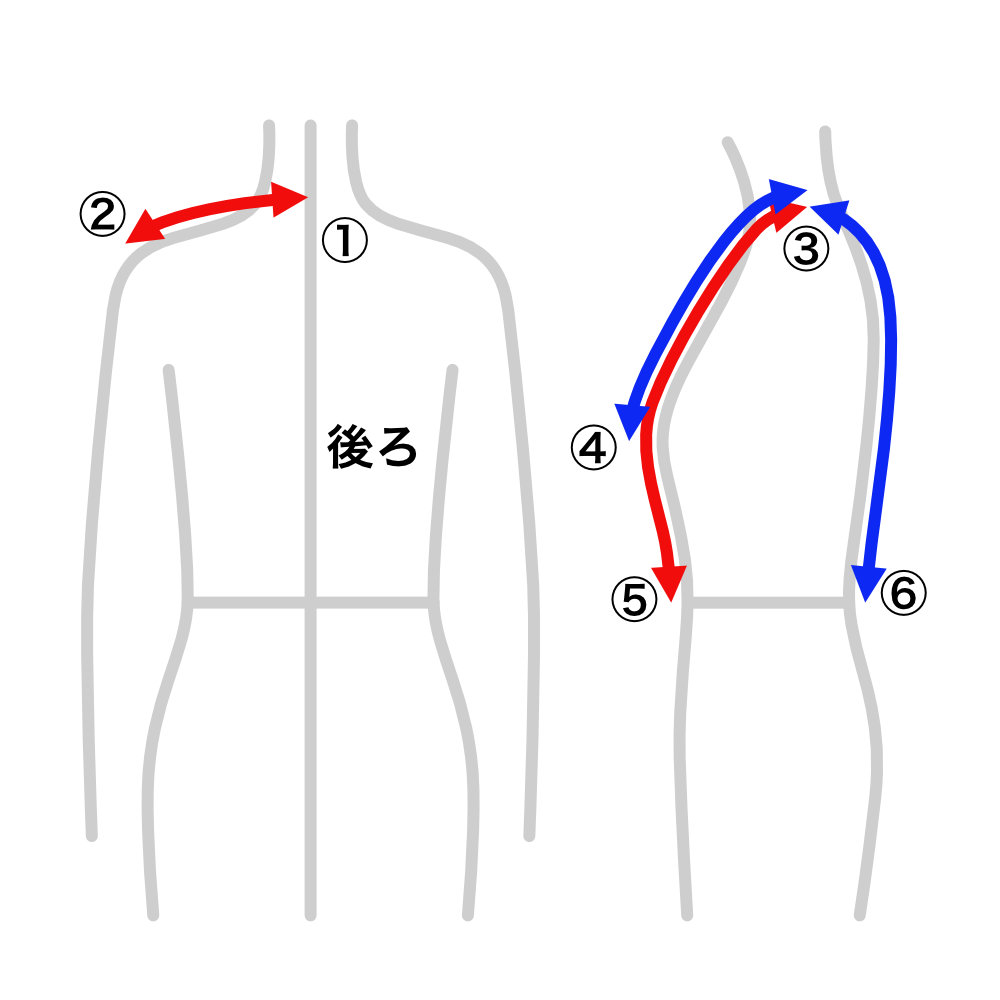

「ものごとを、いろんな角度から見てみよう」というのは、いろんな場面で言えることだけど、型紙を作るときにも言えます。

ただ、平らな紙の断面を見ても仕方がなくて、型紙の場合、「部品ごとにバラす」こと、「回転させる」こと、「重ねる」こと、「裏返す」ことと、あと「折り畳んでみる」というのもあります。

慣れてくると、頭の中だけでイメージができてくると思いますが、見て確認できることは、できるだけ実際に見てみた方が良いと思います。

あと、「ものごとを、いろんな角度から見てみよう」を、洋服を着た状態に当てはめると、前後はもちろんだけど、「袖付け」を横から見たり、「襟ぐり」を上から見たり、などがあって、こういう視点をもつことは、新しい考え方でもないけど、けっこう見落としている気がします。

型紙というのは、寸法のカタマリみたいなもので、その寸法はを、「絶対的寸法」と「相対的寸法」を分けて考えるのがいいと思います。

ここでいう、「絶対的寸法」とは、「丈が何センチ」というように、具体的な寸法を「決める」こと、「相対的寸法」とは、「後ろ身頃の肩線の長さは、前身頃の肩線の長さ+〇〇センチ」というように、他の箇所との比較で「決まる」ことを指します。

「絶対的寸法」は、厳密には、過去の洋服の寸法との比較になるので、純粋な意味では、「絶対的寸法はない」ともいえますが、そのことは置いておきます。

実際に型紙を作るときには、先に「絶対的寸法」、後から「相対的寸法」という順序になるのが基本ですが、大抵の場合、時間がかかるのは「相対寸法」の方で、いろんな寸法の辻褄合わせに時間がかかることになります。というか、それが面倒臭い。

この面倒を省いて、「とりあえず組み立てみて、後で修正すれば良いじゃん」という考えもアリだとは思いますが、出来るなら手前の工程でキレイに修正した方がいいと思います。というか、どっちにしても面倒臭い。

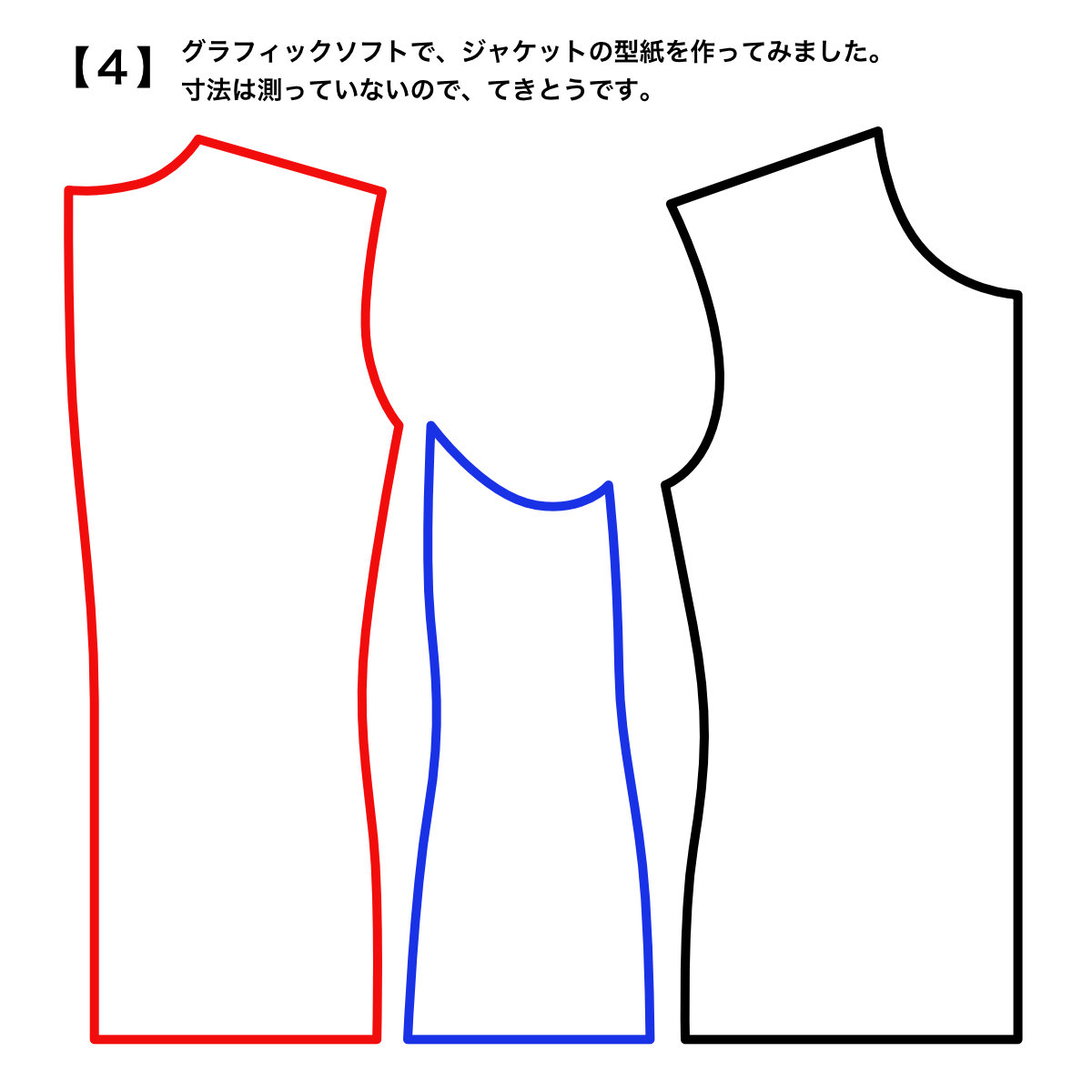

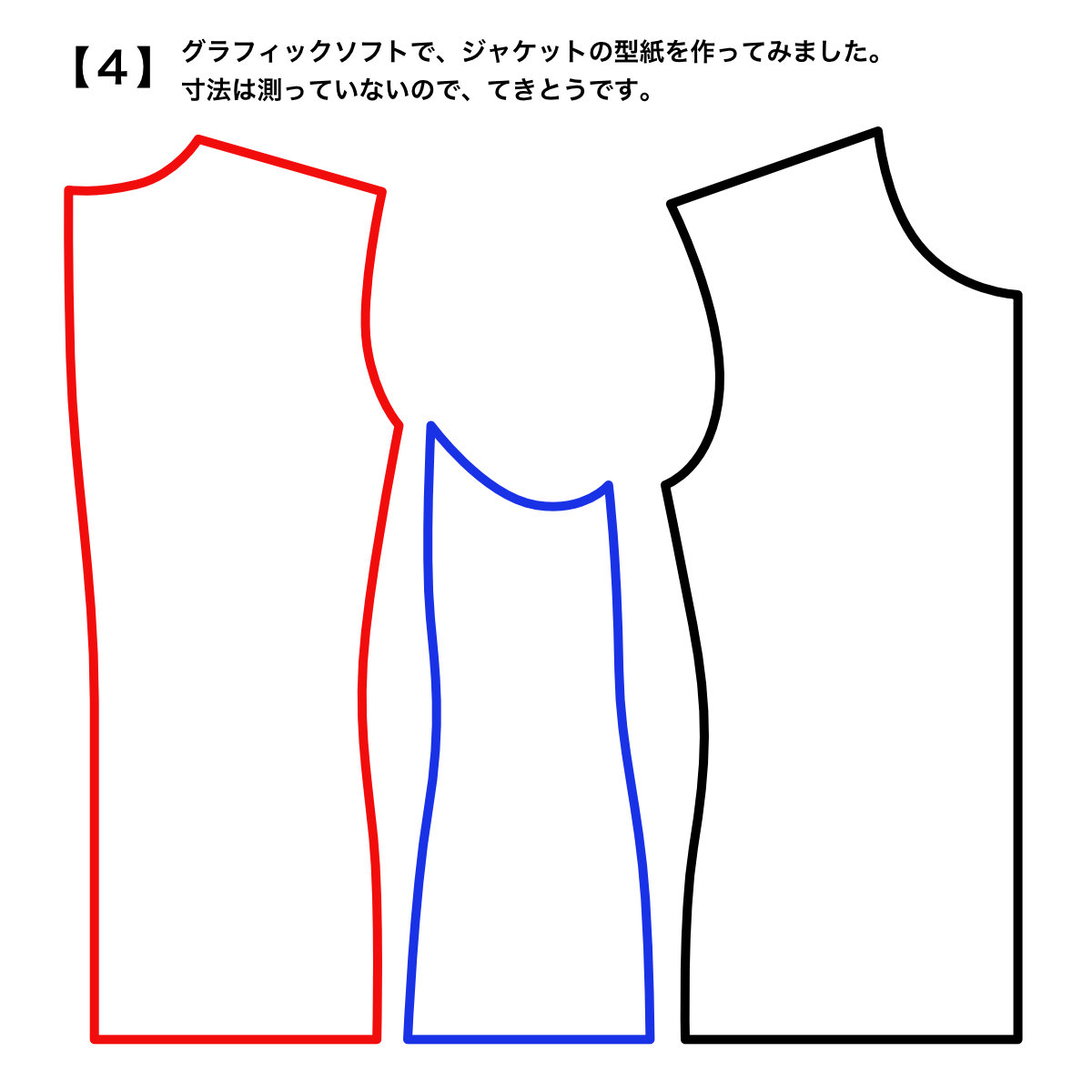

と、長い前置きの後で、パソコンのグラフィックアプリで、寸法は考えず見た目だけで、てきとうにジャケットの型紙を作ってみました(図【4】)。

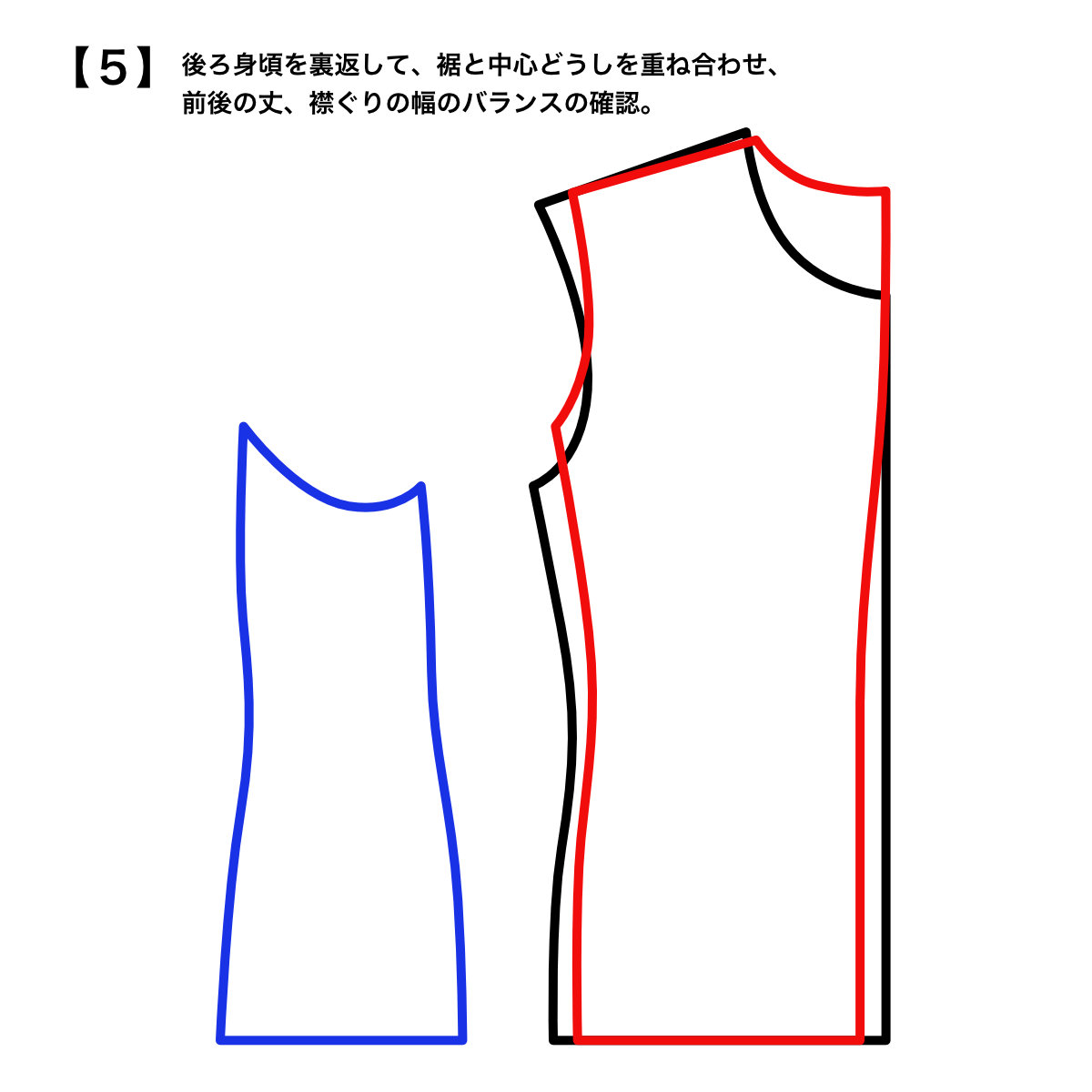

「もっと丈が長い方がいい」などの「絶対的寸法」の話にはここでは触れませんが、この「相対的寸法」を確認、検討するときに、オススメする方法が、最初に書いた、「部品ごとにバラす」「回転させる」「重ねる」「裏返す」「折り畳む」です。

「相対的寸法」というのは、それ自体が「何センチですか?」と問われているわけではないので、「重ねてみて、双方の部品の両橋が揃っているか」など、他の箇所との比較が分かればいいだけなので、こっちの方がラクだと思います。

あと、袖などの「カーブ」には常識はあります。常識に従うことが良いか悪いかは置いておいて。

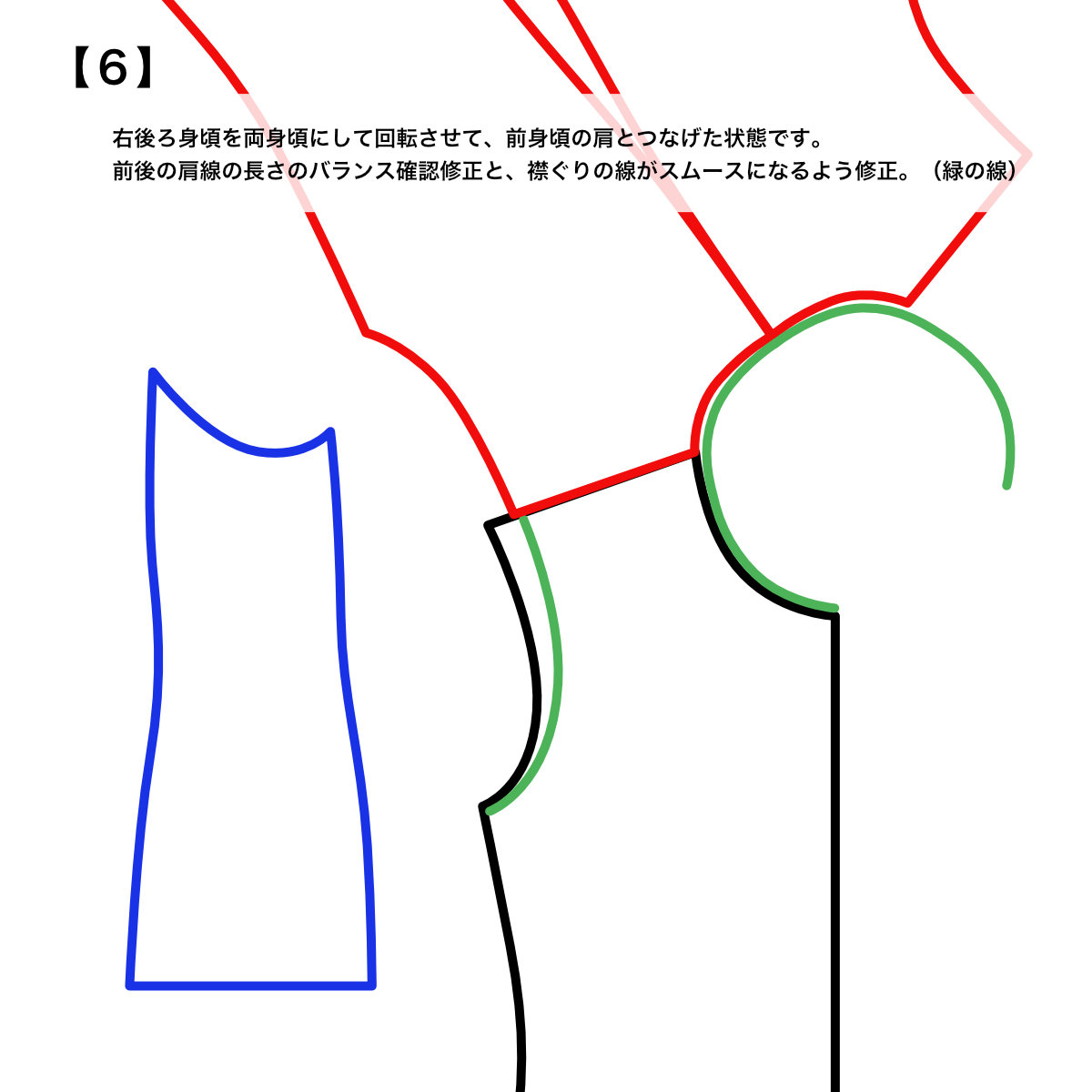

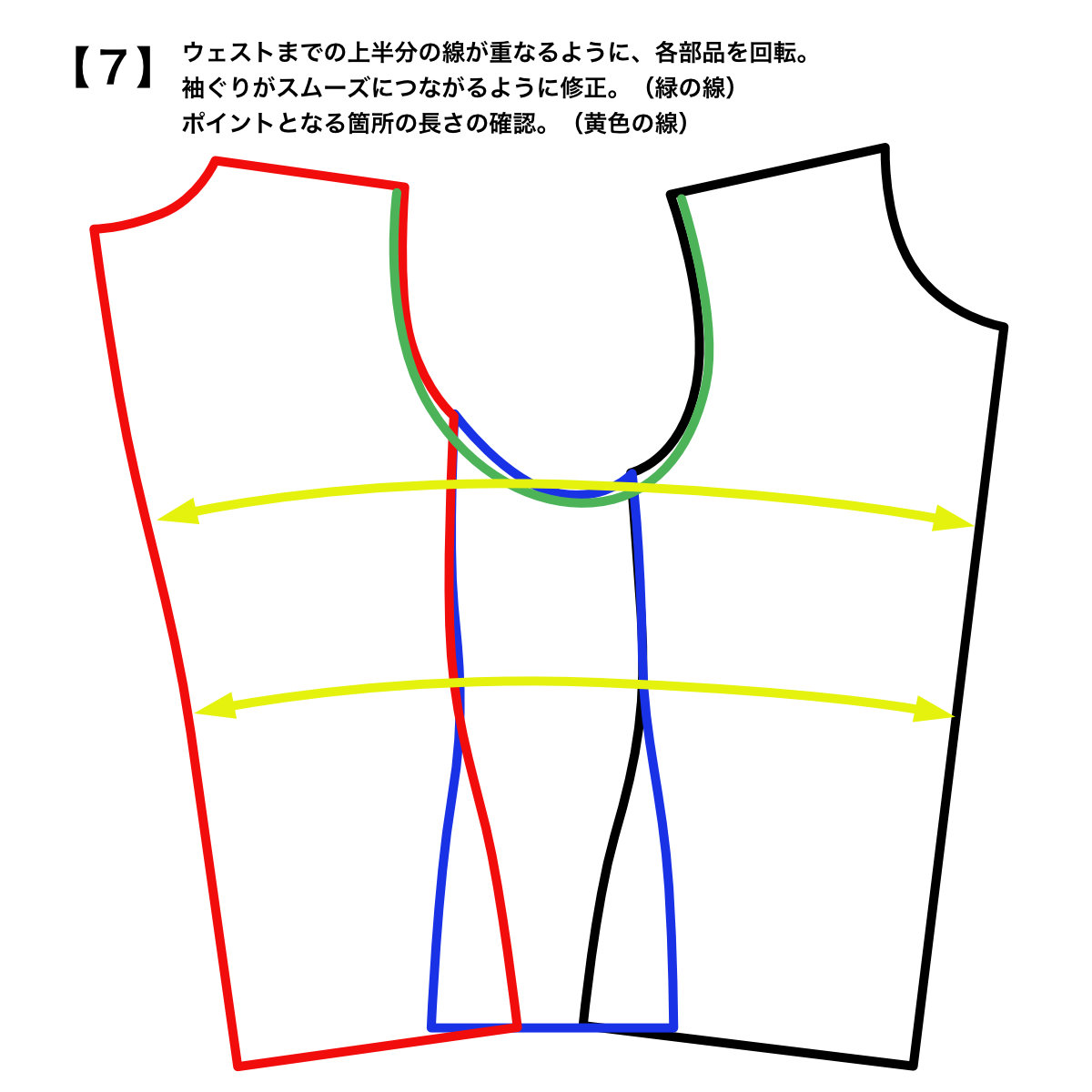

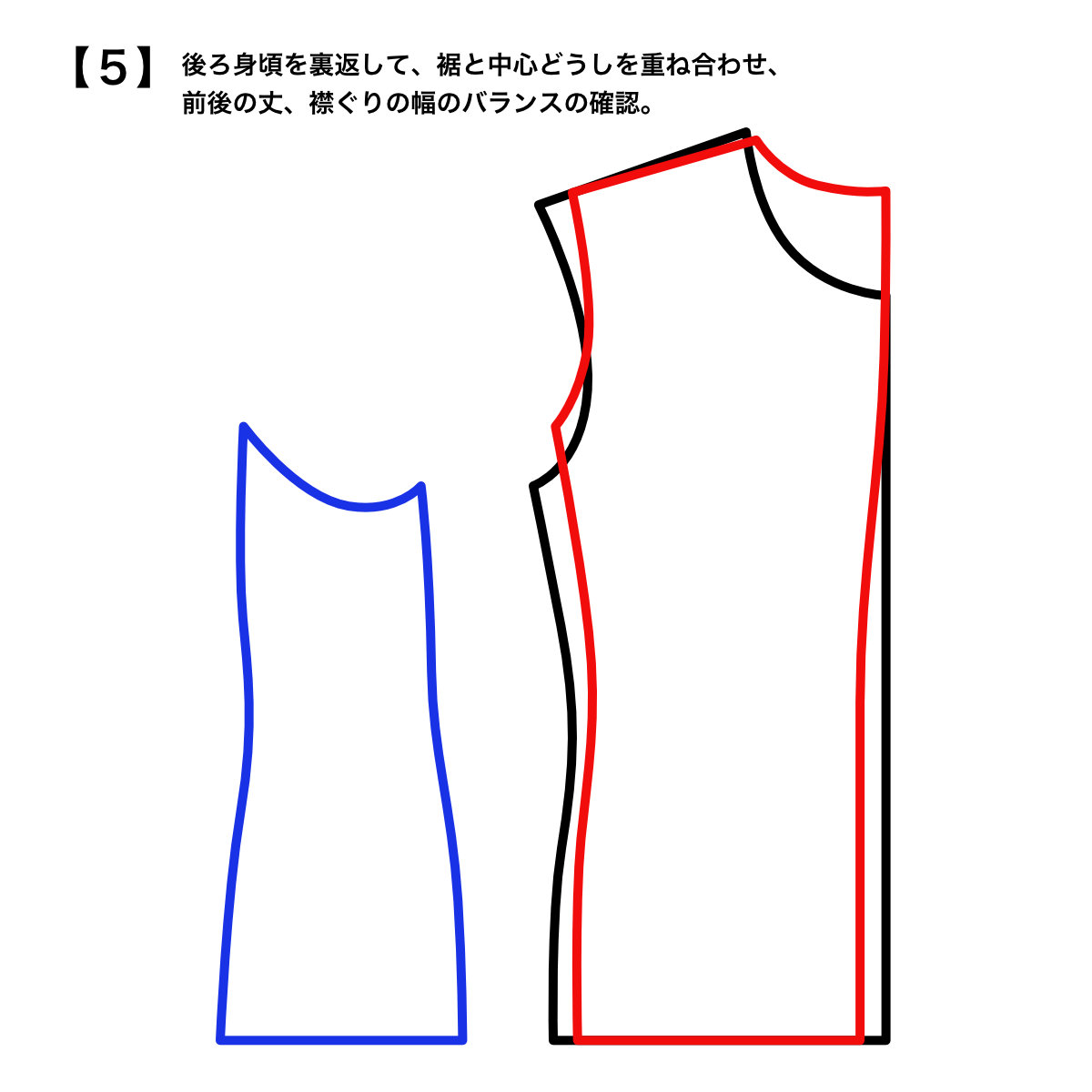

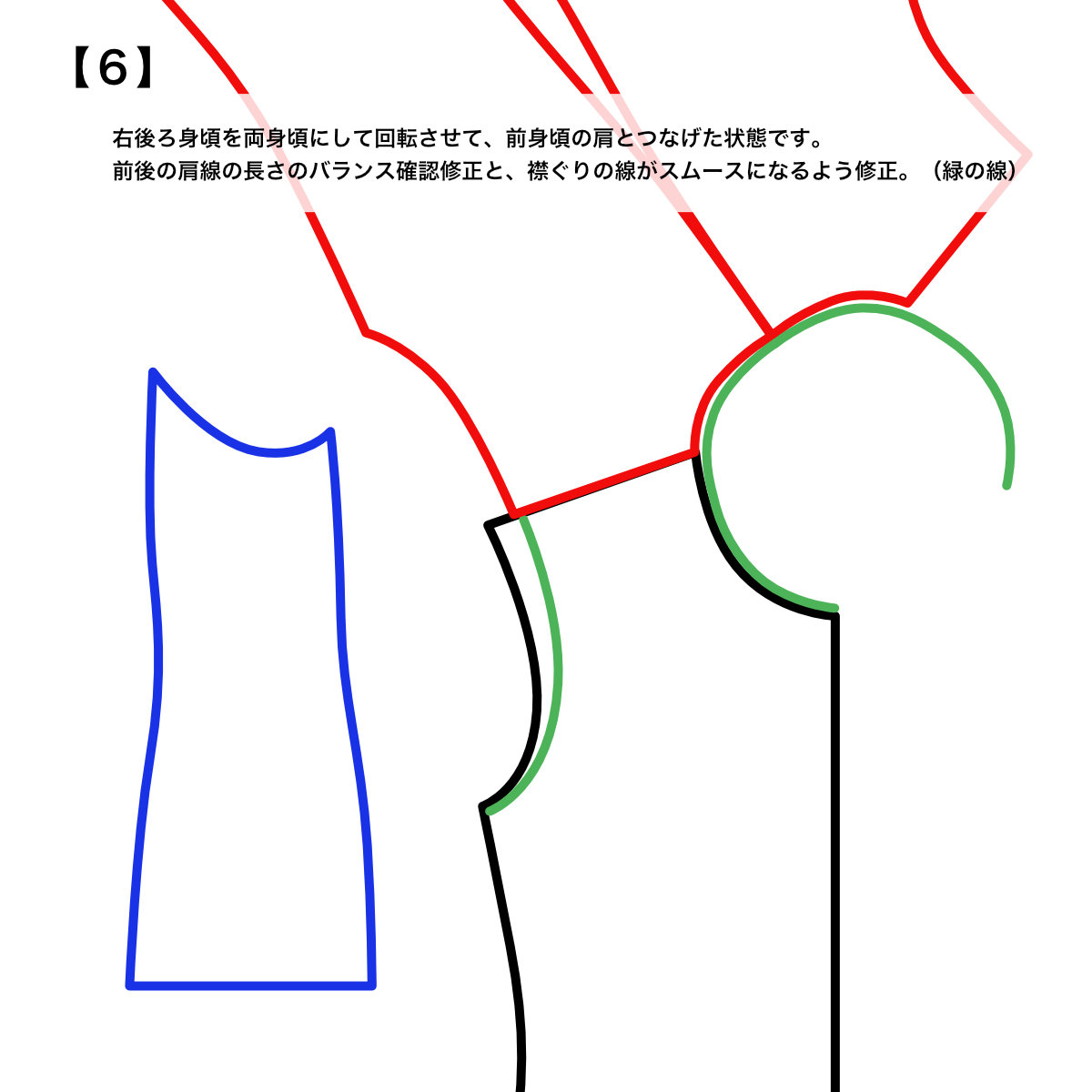

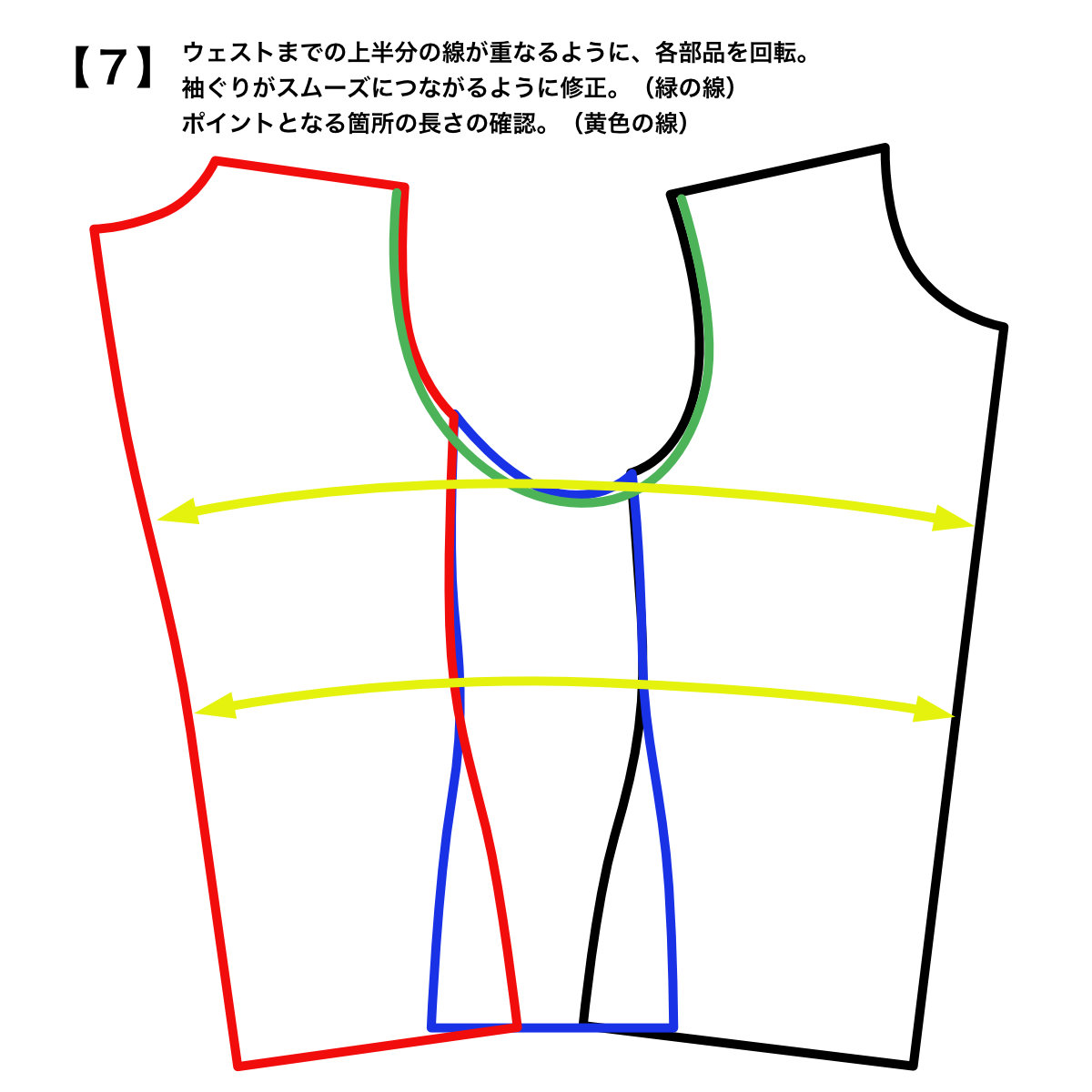

で、今回作った型紙を、部品ごとにバラして、回転させて、重ねて、裏返て、カーブの常識に従ったのが緑色の線です(図【6】、【7】)。

ものごとを、いろんな角度から見てみると、新たな気づきがあり、「自分の望んだ型紙」が作れるようになる・・・はず。

すぐにではないけど。

【4】グラフィックソフトで、ジャケットの型紙を作ってみました。

【4】グラフィックソフトで、ジャケットの型紙を作ってみました。

寸法は測っていないので、てきとうです。 【5】後ろ身頃を裏返して、裾と中心どうしを重ね合わせ、

前後の丈、襟ぐりの幅のバランスの確認。

【5】後ろ身頃を裏返して、裾と中心どうしを重ね合わせ、

前後の丈、襟ぐりの幅のバランスの確認。 【6】右後ろ身頃を両身頃にして回転させて、前身頃の肩とつなげた状態です。

【6】右後ろ身頃を両身頃にして回転させて、前身頃の肩とつなげた状態です。

前後の肩線の長さのバランス確認修正と、襟ぐりの線がスムースになるよう修正。(緑の線)

【7】ウェストまでの上半分の線が重なるように、各部品を回転。

【7】ウェストまでの上半分の線が重なるように、各部品を回転。

袖ぐりがスムーズにつながるように修正。(緑の線)

ポイントとなる箇所の長さの確認。(黄色の線)

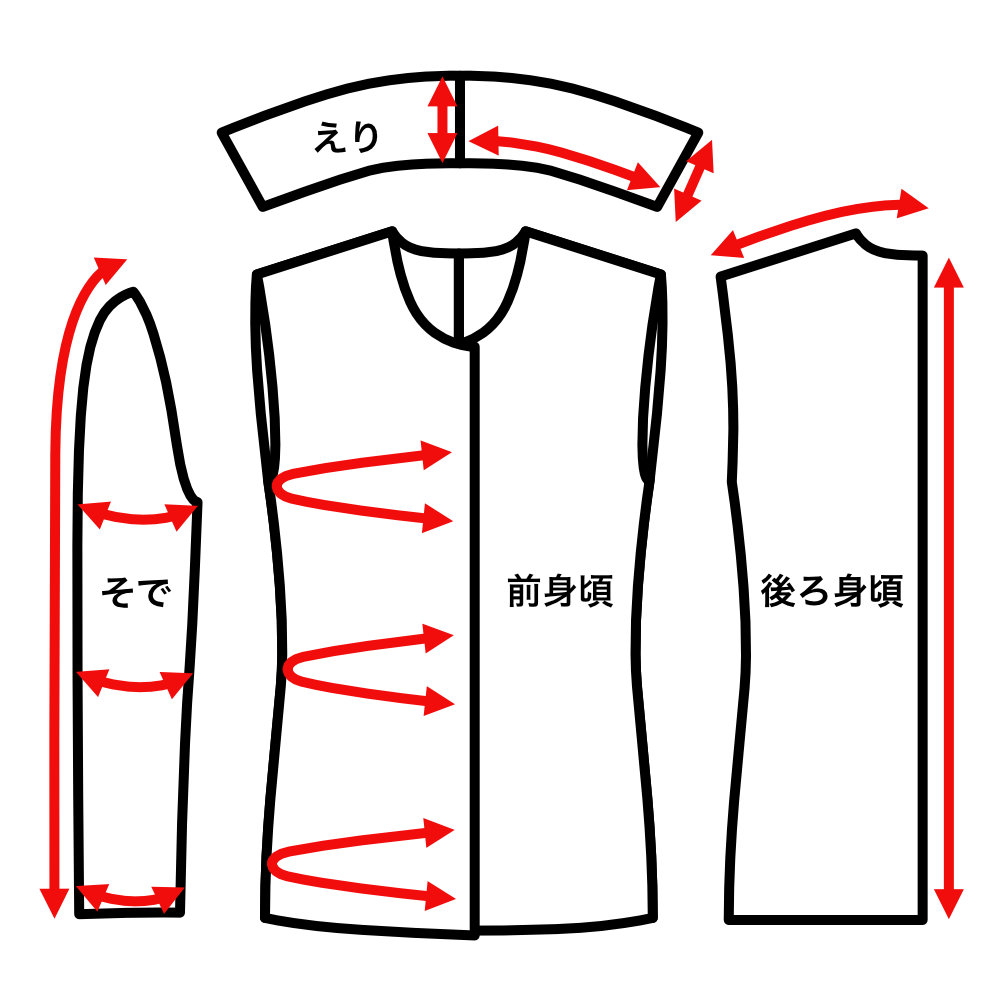

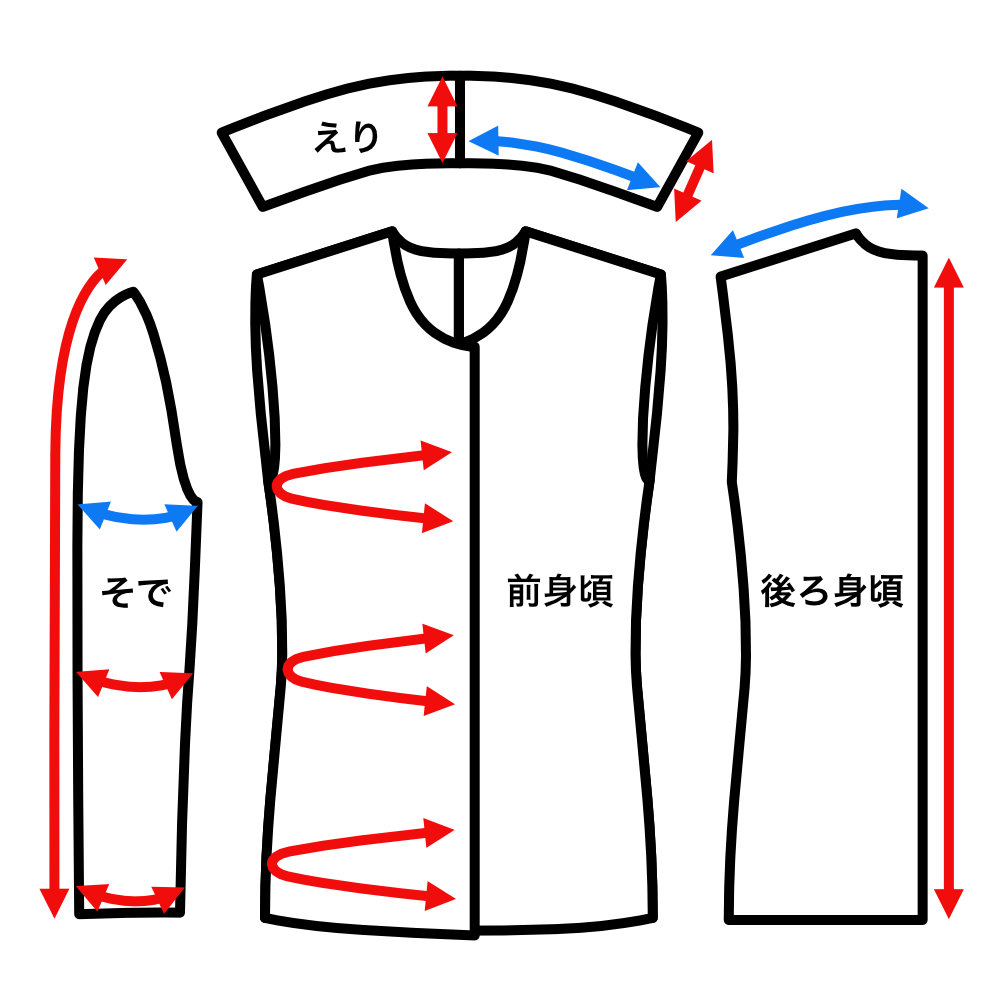

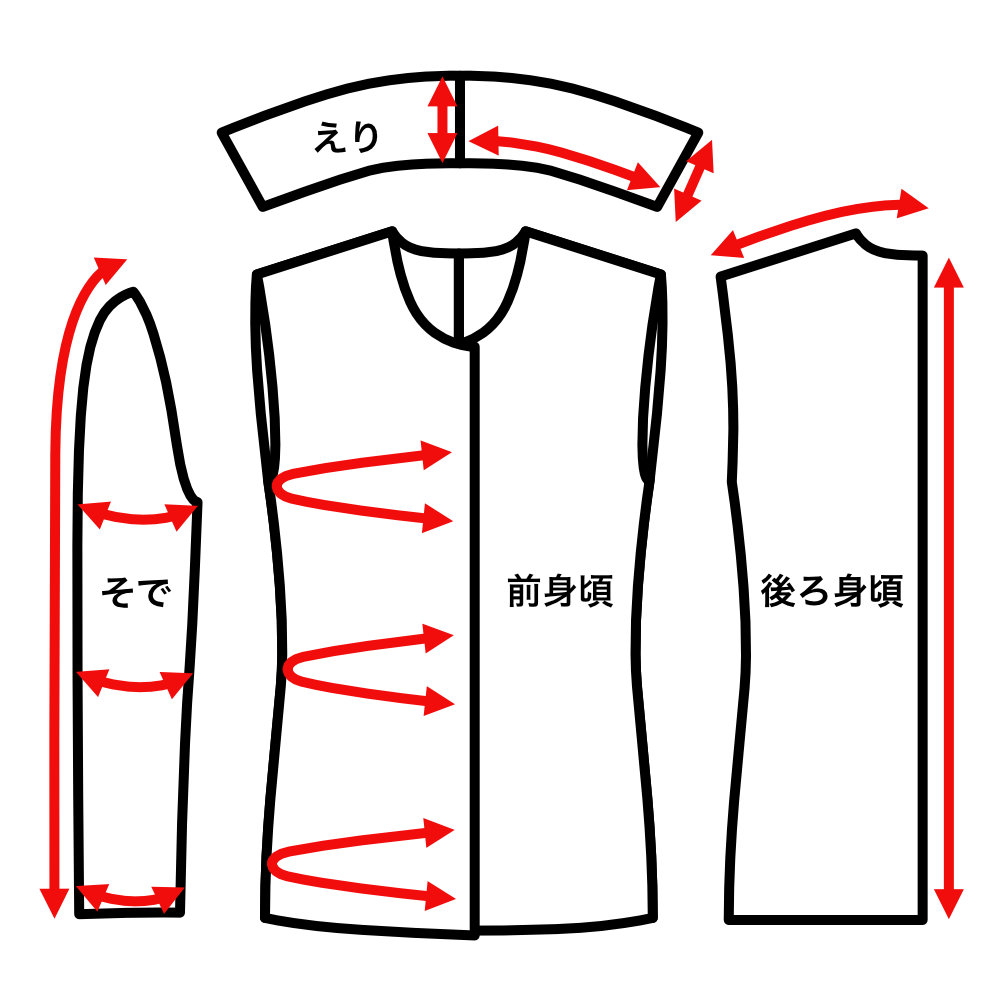

「型紙というのは、寸法のカタマリみたいなもので、その寸法を、『絶対的寸法』と『相対的寸法』を分けて考えるのがいいと思います」と、前述しましたが、参考になる服があるなら、目安になる箇所(図【8】の赤い線)の寸法を測っておいて、いろいろと比べてみると良いと思います。

今回は、例としてシャツ襟のジャケットを描きましたが、これらが「絶対的寸法」になります。

そして、型紙とは、「まず、赤い線の寸法を決め、その寸法が成立する形になるようにして、形になった部品どうしを縫い合わすことが出来るように、寸法の辻褄合わせを行う作業」であり、袖付け線や襟付け線などは、後で決まる「相対的寸法」だと言えます。

と、だんだんと、マニアック(訳分からん)度が増してきた気がします。

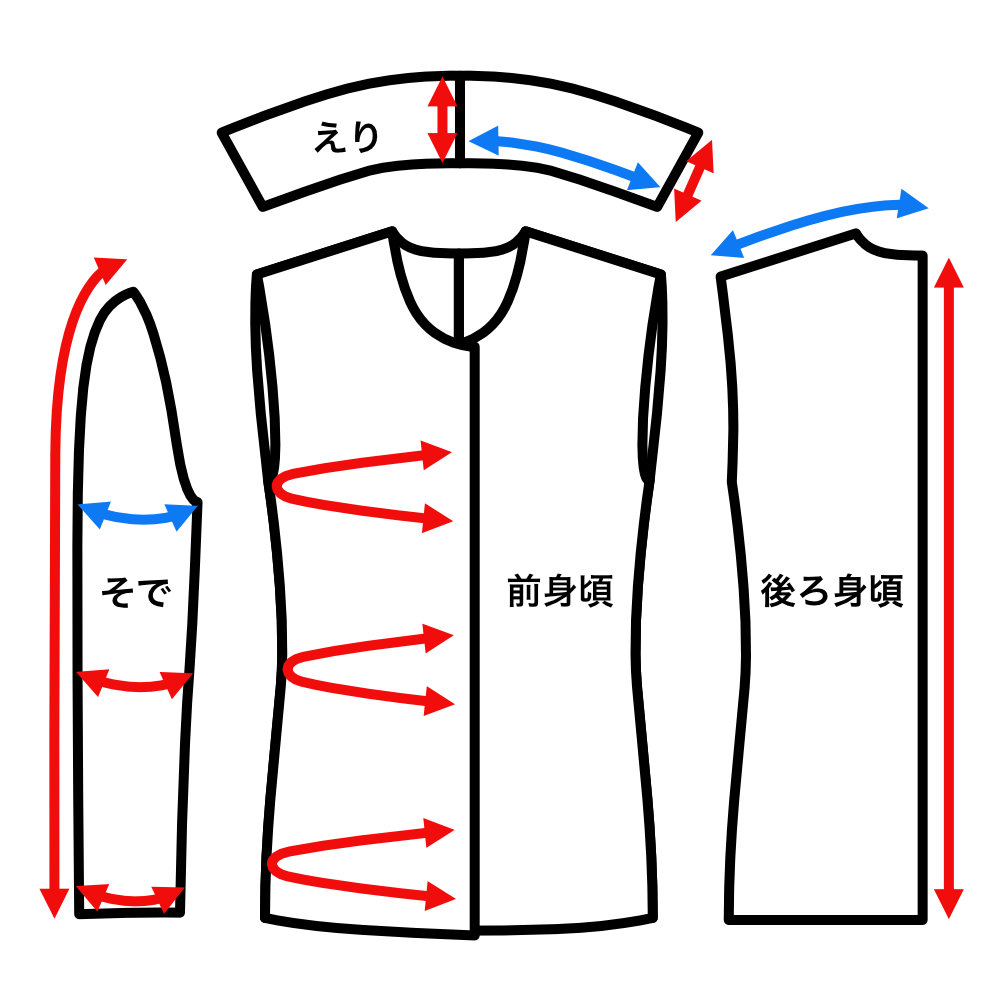

ちなみに、【9】の青い線で記した寸法は、原型からの作図では一度も出てこなくて、見落としがちなのですが、大事な寸法です。

【8】

【8】 【9】

【9】

【1】 実際に使った型紙

【1】 実際に使った型紙

【2】 試作段階の「原型」

【2】 試作段階の「原型」 【3】 採寸箇所

【3】 採寸箇所 【4】グラフィックソフトで、ジャケットの型紙を作ってみました。

【4】グラフィックソフトで、ジャケットの型紙を作ってみました。 【5】後ろ身頃を裏返して、裾と中心どうしを重ね合わせ、

前後の丈、襟ぐりの幅のバランスの確認。

【5】後ろ身頃を裏返して、裾と中心どうしを重ね合わせ、

前後の丈、襟ぐりの幅のバランスの確認。 【6】右後ろ身頃を両身頃にして回転させて、前身頃の肩とつなげた状態です。

【6】右後ろ身頃を両身頃にして回転させて、前身頃の肩とつなげた状態です。 【7】ウェストまでの上半分の線が重なるように、各部品を回転。

【7】ウェストまでの上半分の線が重なるように、各部品を回転。 【8】

【8】 【9】

【9】