仮に、簡略化した方法で、とりあえず簡単に完成させられたとしても、その仕上がりに満足できるかも人それぞれで、なので、「洋服って、簡単に作れるようになるの?」という質問に答えるのは簡単ではありません。

【1】 この洋服は、簡単にはつくれません

【1】 この洋服は、簡単にはつくれません

本屋の洋裁関係のコーナーでは、「簡単に作れる」ことを掲げる本ばかりが並んでいる一方で、文化式・ドレメ式などの作図技法や立体裁断、手間のかかる伝統的な仕立て方について記した本は、隅に追いやられているか、全く扱っていなかったりします。

「簡単に作れる」ことを掲げなければ、それでなくても売れなくなってきている本が、さらに売れないからだと思います。

生地などの材料、ミシンなどの道具を扱う人たちも、彼らに「自分たちが扱う商品を買ってもらいたい」という経済の論理が常に働いているので、現実がどうであれ、「簡単に作れる」ことを掲げる傾向にあります。

「簡単に作れますよ」というメッセージを送ることで、入口のハードルを下げること自体はとても良いことだと思いますが、「簡単に作れる服もあります」ということが事実とはいえ、その世界に居続けることは、最終的には自己満足にしかなりません。

完成した結果から考えると、全く無意味な手間もありますが、多くの場合、かける手間には意味があり、最初からは理解できないだけです。

もっとも、時代によって、何が必要な手間なのかが変わることもありますが。

一方、古くからある洋裁学校では、「洋服は、簡単には作れない」と、思わせてしまう傾向にあります。

「上の世代の人ほど多いのでは」、と思いますが、洋裁学校で学んだ人の中には、作図技法の面倒さ、つまらなさだけの記憶が残り、洋服を作ること自体が嫌になる人もいて、作図技法には、簡単なことまで難しく考えさせてしまう力が働いているようです。

しかも、それを覚えただけでは、出来上がった服を自由にイメージできるようにはならず、自由にイメージできるようになるためには、より技法に慣れていく必要もありますが、それ以上に、型紙をより俯瞰した視点で見ることが大切で、その視点は、作図技法にいくら慣れても、自動的には習得できません。

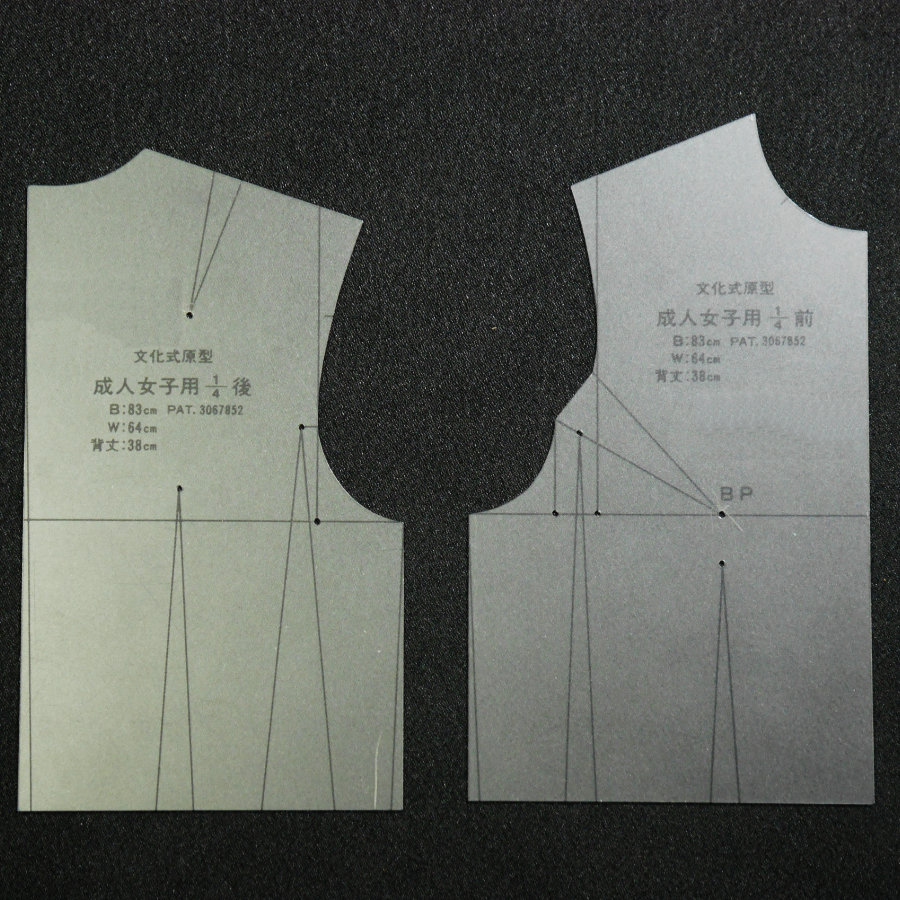

【2】 これを「文化式原型」といいます

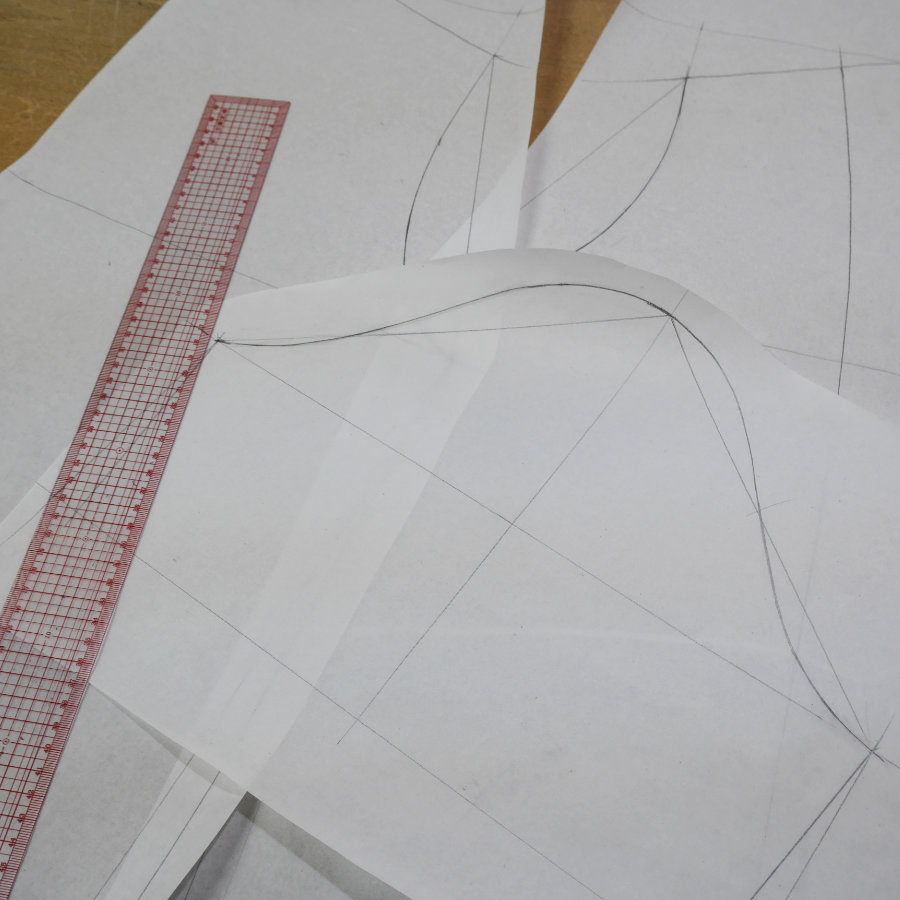

【2】 これを「文化式原型」といいます 【3】 「とりあえずつくってみる」というのがオススメ、かも

【3】 「とりあえずつくってみる」というのがオススメ、かも

また、難しさについては、デザインを決めることから型紙をつくったり既存の型紙を変更する過程と、仕立てることを分けて考えるべきです。

仕立てるのが簡単な生地、難しい生地は現実にあるので、難しさを分かった上で挑戦し、その結果うまくいかなかったとしても構わないと思いますが、「難しさを分からず選んた結果、上手く仕上がらなかった」、ということは避けるべきで、これは、デザインを考え型紙を作る過程にも言えることです。

つくることが簡単な型紙も、難しい型紙もあります。

仕立て方に関してのノウハウは、本もたくさん出ていて、ネット動画などを見て参考にすることもできますが、決まったテキストや見本がないために相変わらず悩ましいのは、自分が望む、あるいは自分に合う、型紙を作ったり入手することだと思います。

型紙付き本の型紙や、テキストの作図が、本当に自分に合うかどうかは「運」しだいです。

いろいろなことを総合的に考えてみると、「既存の型紙を利用する、または、目安となる服から型紙をつくり、自分の望む形に修正する技術を習得する」のが、多くの人にとってもっとも簡単な方法だと思いますが、それには「どこをどう修正すれば良いか」を判断する力と、「完成している服からの修正点を、型紙の変更点に反映させる」技術が必要となり、このことが簡単であるとは限らず、その段階で作図技法が役に立つこともあります。

身頃の丈や袖口の幅を修正するくらいの修正なら技術的には簡単ですが、そのような簡単な修正だけで済むケースは限られます。 もっとも、誰も無限には追求できませんから、最後は「割り切って、仕上げてしまえ!」ということですかね。

「洋服って、簡単に作れるようになるの?」という質問に答えるのは、やはり簡単ではないのですが、「まあ、難しく考えずに、とりあえず作って、楽しんでみれば良いと思いますよ」と、個人的には思います。