山村ドレススタジオ >

テキスト > 付加価値を高める服作りの手法について

日本繊維製品消費科学会 セミナー 「付加価値を高める服作りの手法について」

情報の氾濫した現代においては、表面上のデザインの模倣は容易になった。一方で、デザインの模倣が容易になった時代だからこそ、付加価値を高めるために必要な要素が、複雑で難しくなってきている。

ここで、まず“付加価値を高める服作りの手法について”考える前に、そもそも衣服における付加価値とは何だろうか? 衣服における付加価値には、以下のように服自体の品質に関わるものと、関わらないものに大別されるように思われる。現実にはそれらを明確に定義づけることや分類をすることは不可能だが、服自体の品質に関わるものとは、素材や仕立ての良さやシルエット、ディテールのデザインなど、物としての付加価値を高めることである。服自体の品質に関わらないものとは、ブランドのイメージ創りや、テレビや雑誌、ブログやSNS等で話題になることなど、高めた付加価値を伝えることを指すことである。

作られた衣服が、最終的に人々の着る喜びにつながるためには、気持ちの満足度を高める必要があり、そのための手法は多岐にわたる。また、“モノ消費”から“コト消費”が時代の流れであるように、服自体の品質に関わらないものの重要性が高まってきている。いくら素材や仕立ての良さにこだわっても、それを相手に伝える手段を持っていなければ、手間をかけた意味がないともいえる。従って、モノとしての付加価値を高めることと、高めた付加価値を伝えることは、同時に考える必要があるが、ここでは、主に、服自体の品質に関わるもののみについて考えてみたいと思う。

付加価値を高める服作りを行うためには、どのような手法が考えられるだろうか? これらも大別してみると、完結させること、変えること、に分けられる。前者の完結させることは、技術的には角がしっかりと角であること、曲線がスムーズなラインであること、ステッチが揃っていること、柄が合っていることなどで、いわゆる、綺麗に作られていることである。これらを実現させることは簡単ではないが、定義することは比較的に簡単なことだと思う。

これに比べて、デザインやシルエットを完結させることは、定義づけることはとても困難である。完結したデザインやシルエットは、経験上存在するように考えているが、数値化された理想のボタンの間隔や、正しいポケットの位置が存在する訳ではない。

確かに、綺麗な形をしたジャケットを示して「このジャケットは完成されたシルエットだ。」と言われると、感覚的に納得がいくこともある。しかし、それを理論的に説明することは、困難というより不可能な作業であろう。数値化された美の基準には、身体の頭身や黄金比なども存在するが、これらの限られた定義で、全てのデザインやシルエットの良し悪しを判断することは到底出来ない。

“腑に落ちる”という感覚が、最もしっくりくるのではないかと考えているが、やはり、経験や慣習にようものが大きな比重を占めているようである。完結させるということは、地味で即効性のない作業だともいえるが、服作りにおいて最も基礎的で、大切なことだといえる。

「型のある人が型を破ることを型破りといい、型のない人が型を破ることを型無しという」そうだが、服作りでは技術的にもデザインにも、まず、常識的で普通であるべきである。このことを蔑ろにしては、決して付加価値を高めることは出来ないと思う。

ブランドとしての付加価値を高めるためには、何時見ても、そのブランドらしくある必要があり、それは変わるものよりも、変わらないもの、悪く捉えればマンネリともいえる一貫性が必要不可欠である。ファッションの世界では、変わらないことを軽んじる傾向があるように感じているが、デザインの世界全体を見渡してみると、“アップル”や“ポルシェ”、“ダイソン”や“LINN”などのように、無闇に形を変えずに付加価値を高めているブランドの例は多岐にわたる。

一方、後者の、変えることとは、いわゆるデザインすることである。これは前者の完結させることと矛盾することでもあるが、一度壊してみること、常識を疑ってみることである。完結させるためには、必ず、過去のものを基準にして創ることになるが、変えるためには、時には、一から創り出す必要もある。

身頃や丈や肩幅は? 衿やポケットの形は? ステッチの幅は? 見返しの幅は? ダーツの位置は何処にするのか? ボタンの位置や大きさはこれで良いか? などの表面に表れる形はもちろんだが、縫い代は片倒し? 割る? 幅は本当にそれで良いか? 本当にその場所にに芯が必要か? 伸び止めテープは何処に貼るのか? など必ずしも形に表れなくても、少しずつ質感に影響を及ぼすものまである。

そもそも、デザインに意味があるかという根本的な疑問はあるが、表面から見えないものを含めて全ての過程を一度疑ってみて、意味を与えることが、デザインによって付加価値を高めていく大切な過程だと思う。

変えることは、全体を劇的に変えることもあるが、多くの場合は、部分部分を少しずつ変えていく気の長い作業である。これは、生物の進化にとても似ている。進化は主に、突然変異と適者生存に分かれる。突然変異も時には起きるが、進化の大半は少しずつの変化の積み重ねなのである。しかし、この少しずつの積み重ねが、豊かな生物の多様性を育んだように、服作りにおいても大きな進化をもたらすのではないだろうか。

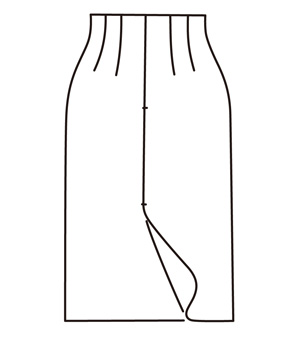

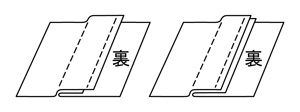

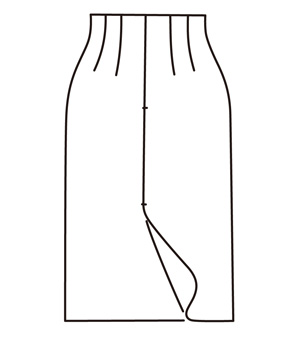

図1に示すように、ベンツを深くするだけでも、開きの高さを決める自由度が増し、付加価値を高めることができる。これは、特にタイトスカートや長めのコート等に有効な方法だと思う。

図1 ベンツの深さと開きの高さの自由度

図1 ベンツの深さと開きの高さの自由度

ここからは、筆者自身が日頃行っている服作りにおいて、付加価値を高めるための考え方や具体的な手法について、いくつか示したいと思う。無限に手間隙をかけたものが喜ばれる訳ではない。また、そのようなことは、現実には不可能なので、これらは、とことん作り込むというよりは、選択と集中を重視している。

対象にする相手によって違ってくるが、作り手が思っているほど、着る人は、形の変化を求めてはいない。同じことを繰り返すことは、時に勇気も必要であるが、一度、完成させたシルエットがあるなら、様式美の一つと捉えて、積極的に活用するべきだと思う。しかも、基本的な形が同じでも、切り替え線の組み合わせだけで様々にデザインを変化させることは可能である。

図2は、シルエットや衿・ポケット等に形を変えずに、切り替え線のみ変化させたバリエーションの例である。他にも様々な線の組み合わせが考えられるので、取りあえず描いてみることが、新たな発見に繋がるように思われる。加えて、ステッチやポケットなどの細工までとなると、無限の選択肢がある。このように、一から形を現そうとするよりも、何処で切り替えるかの作業に、かける手間隙を集中させた方が、多くの場合で賢明だと思う。

図2 切り替え線のみ変化させたバリエーション例

図2 切り替え線のみ変化させたバリエーション例 図3 ステッチのみ変化させたバリエーション例

図3 ステッチのみ変化させたバリエーション例

図3は、ステッチのみを変化させたバリエーションの例である。糸の太さや色を変えても随分と印象が変わる。たとえ、型紙を変えなくても、素材と、装飾を組み合わせることだけでも、カジュアルからフォーマルに至るまで、いくらでもバリエーションを作り出すことができるはずである。

これは、素材の変化によるところが大きく、現代の服に求められておる生地の風合いは、紳士服仕立てのような、アイロン工程に耐えられないことが多くなってきた。また、時代の流れと共に、デザインもシンプルなものになってきた。従って、全体に手間をかけることが、無意味になりつつある。例えば、コートを作るなら袖付けから下は極力手間を加えずに、衿や袖の細工やボタンの選択に、かける手間を集中させた方が良いかもしれない。水墨画のように、何も加えない、余白の部分があっても良いのではないだろうか?

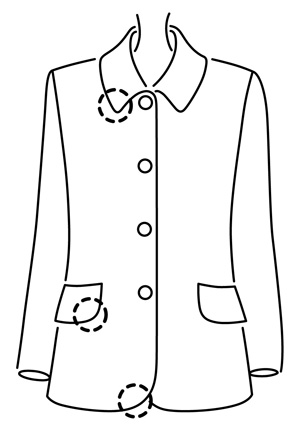

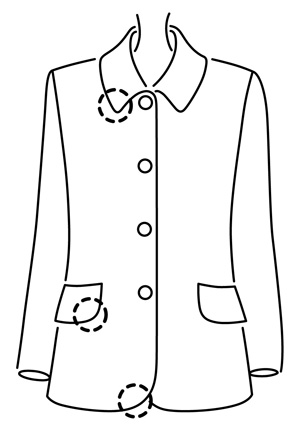

図4に示す〇で囲んだカドの部分等は、目に付きやすいので繊細な作業が必要だが、逆に、それほど手をかけないで良い箇所もある。

図4 目に付きやすく繊細な作業が必要な箇所

図4 目に付きやすく繊細な作業が必要な箇所

例えば、衿の細工と裾幅とでは、要求される寸法の正確さが全く違う。あまり、正確さが要求されない箇所に神経質になると、ビクビクしながら作られた感じが何となく現れてしまう。

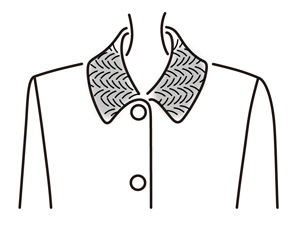

一方で、衿は顔に近いせいもあるが、ちょっとした寸法の変化や誤差に、とても神経質である。衿ぐりのちょっとしたカーブの違いによって、シャープな感じにも、甘い感じにもなる。もちろん、どちらが良いか? という話ではないが、素材やシルエットのイメージと一貫させることが大切である。細かく作り込むところには、手間を惜しんではいけないが、全ての箇所ではない。フレアースカートの裾幅を、細かく気にする時間があるなら、他にいくらでもできることがあるはずである。

具体的に要求される正確さは、顔から遠い所よりも顔に近い所。また、各パーツの線や面の部分よりも角の部分の方が、正確さを要求させる。

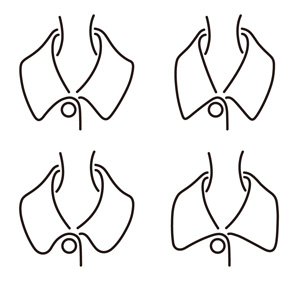

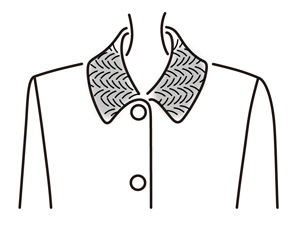

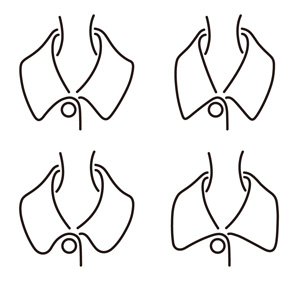

図5は衿のデザインの例である。衿や衿ぐりは顔に近いせいもあり、少しの変更に対して、とても繊細に反応する。これは、ちょっとした変化が雰囲気を一変させる、可能性も危険性もあることを意味している。

図5 衿や衿ぐりの微細な変化と雰囲気の違い

図5 衿や衿ぐりの微細な変化と雰囲気の違い

現代では、軽い服が求められている傾向が強いようだが、時に、軽さが安っぽさや質感の悪さに繋がることもある。全体の重量が増えるような素材や細工は、多くの場合、避けた方が良いと思うが、質感を高めるためや、着た時の安定感を増すために、重量があった方が良い箇所もある。

これらの細工は、素材やデザインを変えないことを前提にすると、時には、重りを活用する場合もあるが、主に、縫い代と芯の量をどうするかで調整する。裾の縫い代は何センチって、最初から決めてかかっていないだろうか? 何故、この場所に芯を貼るんだろうか?

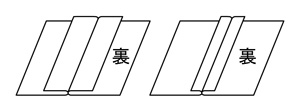

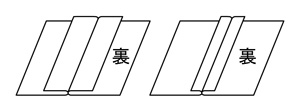

図6は、縫い目を裏から見た図である。縫い代が多いとしっかりとしたラインになり、逆に小さいと柔らかいラインになり得る。最初から、ここの縫い代は何ミリと決めてかからずに、どのようなものを作るかによって決めるべきだろう。

図6 縫い代の違いによるラインの表情の違い

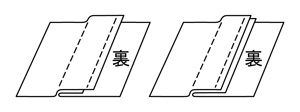

図6 縫い代の違いによるラインの表情の違い 図7 ステッチのかけ方違いによる質感の違い

図7 ステッチのかけ方違いによる質感の違い

図7は、縫い目を裏から見た図で、点線はミシン目である。左と右とでは表から見た時の質感が違う。どちらが優れているということではない。意図するデザインと整合させよう。

筆者自身、最初に携わった仕事が、たまたま毛芯仕立ての本物のオートクチュールであった関係もあり、一針一針作る服作りに愛着や郷愁があるが、時代がそのようなことを許してはくれない。これは、コストの問題もあるが、硬さや重さの問題もある。背中にまで毛芯の入った厚い肩パットのジャケットは、いくら綺麗なシルエットでも、とても重いし、動きにくく、着ること自体が大変な作業である。このような服は、一部の衣装の世界などを除いては、大げさなものとして好まれなくなった。

しかし、服作りの原点、特にスーツを含めたジャケットの作り方の原点は、相変わらずオートクチュールだと思われるので、知識としては持っておくべきだし、もし、機会があれば、試しに一度、作ってみると良いと思う。身頃や袖の生地のくせ取りなどは、体験してみて、理由が理解できると、身体に添う服作りの理解にも繋がりそうであるし、ハ刺しなどは、本来、衿はどういうカーブを描くべきかの指標になると思う。

図8に示すように、毛芯にハ刺しを施した服の質感を知っておくことや、実際に、作ってみることは、決して無駄な経験ではない。昔の古いやり方であるが、目指すべき理想のやり方であるともいえる。

図8 毛芯にハ刺しをした衿の質感を把握

図8 毛芯にハ刺しをした衿の質感を把握

筆者が学生の頃に教わった、「型紙は絵を描くように描きなさい」という言葉は、コンピュータ全盛の今でも正しいと思っている。CADを否定するわけではない。仕事をしていく上で必要な道具である。また、テクノロジーは進化するべきだし、活用するべきだと思う。

ただ、問題なのは使う人の頭の中にある。

CADや、身頃の幅は原型プラス何センチといったような決まった作図方法に慣れてしまうと、全体の形を見渡す感覚を高めるのは難しくなる。また、その感覚が失われる危険性すらある。もちろん、細かい所も大切だが、それだけではない。まして、服は他の工業製品などに比べて細かい数値の精度は要求しないことを理解するべきだろう。

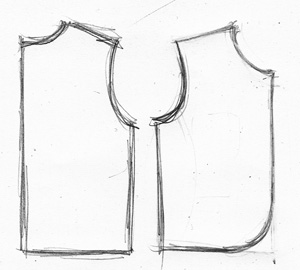

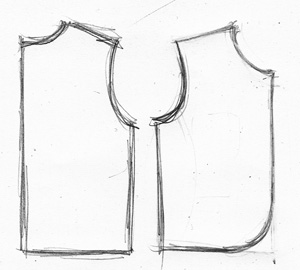

手の記憶は、とても大切である。その大切な手の記憶を深めていくためにも、時々でも良いので、フリーハンドでパターンの描いてみてはどうだろうか? もっとも、直線までフリーハンドとは言わないが、出来上がりの線を想像して、頭の中で平面に置き換え、手を自由に動かしてみる。このことによって、形づくる感覚が鍛えられるように思う。

図9は、フリーハンドで描いた身頃のパターンである。服を作る時に、身頃の1ミリ単位の正確さは必要ない。線の正確さよりも流れが大切で、そのためにも、手で描きながら完成をイメージしよう。もっとも、実際には、もう少し線を整理しなければ生地の裁断が出来ないが。

図9 作図の線は正確さよりも流れが大切

図9 作図の線は正確さよりも流れが大切

付加価値を高める手法の多くは、ディテールをどうするかで決まる。オーソドックスでシンプルなブラウスに、とても綺麗な刺繍を施しているだけでも付加価値だといえる。ボタンホールだけでも様々な手法が考えられる。ステッチを施す時にも糸の色や太さ、間隔に至るまで様々選択肢がある。このような細部で表現することは、服よりもバッグや時計の世界の方がより高度化されていて、参考になる気がしている。

日本で、一般的に“ブランド品”というと、バッグのメーカーを思い浮かべる人が多いように思うが、それはバッグメーカーの方が、ブランドとしての付加価値を磨き続けてきたことも、要因の一つだと考えられる。

純粋芸術はもちろんだが、他にも、食の世界や、工業デザインやグラフィック、建築等にも参考になりえる美は、世の中にあふれている。

技術的には、他のデザイン分野が参考になることはあまりないが、創り出す過程でも考え方や、バランス感覚、また、それらをいかに伝えるか等の手法は、学ぶべきものが沢山あるように思われる。

良く出来ている服について、経験上いえることは、一つのアイテムには“同じ方向性の味付け”であるべきだということだろうか。

通常、和食にエスニック料理の香辛料は使わないように、唐突な味付けが上手くいくのは稀なことである。そのような異質な味付けを含んだ服が流行ることもある。その中で、一部のものは定着していくことにもなるだろうが、長続きしないものが大半だし、付加価値という観点では、あまり意味の無いことだといえる。

素材からシルエットやディテールに至るまで、味付けが一貫していて、その中にハッとするようなスパイスを含ませることが、服作りにおける付加価値を高めるための最も確実な方法だと考えている。過去に行った、細工や工夫の例を示す事は出来るが、それが、将来に利用出来るかどうかは、残念ながら分からない。

付加価値を高めるためには、その努力を続けて行くしかないのだと思う。

一貫して行うべきことは、個々のテクニックではなく、作る時の考え方にあるようである。

図1 ベンツの深さと開きの高さの自由度

図1 ベンツの深さと開きの高さの自由度 図2 切り替え線のみ変化させたバリエーション例

図2 切り替え線のみ変化させたバリエーション例 図3 ステッチのみ変化させたバリエーション例

図3 ステッチのみ変化させたバリエーション例 図4 目に付きやすく繊細な作業が必要な箇所

図4 目に付きやすく繊細な作業が必要な箇所 図5 衿や衿ぐりの微細な変化と雰囲気の違い

図5 衿や衿ぐりの微細な変化と雰囲気の違い 図6 縫い代の違いによるラインの表情の違い

図6 縫い代の違いによるラインの表情の違い 図7 ステッチのかけ方違いによる質感の違い

図7 ステッチのかけ方違いによる質感の違い 図8 毛芯にハ刺しをした衿の質感を把握

図8 毛芯にハ刺しをした衿の質感を把握 図9 作図の線は正確さよりも流れが大切

図9 作図の線は正確さよりも流れが大切